正法眼蔵随聞記第五は、これもやはり心身放下から始まる。「仏法の為には身命を惜むことなかれ。俗猶を道の為には身命をすて、親族をかへりみず忠を尽し節を守る。是を忠臣とも云ひ賢者とも云ふなり」というのである。道元がかくもくりかえし心身放下にこだわるのは、世俗の未練にほだされて仏道をないがしろにする修行者が絶えないという現実があるからだろう。だから、「只身心を倶に放下して、仏法の大海に廻向して、仏法の教に任せて、私曲を存ずることなかれ」と口うるさいほど繰り返すのである。

日本文化考

正法眼蔵随聞記第四は、これも仏道修行の心得を説くことから始まる。その心得の最も肝要なものは、自己への執着を捨てることである。自己への執着を捨てることは、心身放下という言葉ですでに語られていたが、ここでは「自解を執するなかれ」という言葉で表される。「広く知識をも訪ひ、先人の言葉をも尋ぬべきなり」というのである(第四の一)。

正法眼蔵随門記の第三は、心身放下ということから始まる(第三の一)。心身放下は心身脱落と似た概念である。心身脱落は、身も心も超脱してあらゆる事柄に執着しないという境地を現わした言葉である。それがさとりにつながると言っている。というよりか、さとりの境地そのものである。一方、心身放下は、同じく心と体を捨てる(超脱する)という意味であるが、それがすなわちさとりの境地だとは言っていない。悟りに至るために必要な前提だというような位置づけである。この節の冒頭部分の言葉「学道の人、身心を放下して一向に仏法に入るべし」とは、心身放下ということは、そういう事情(仏道に入るための前提だということ)を言うのだと説いているのである。

正法眼蔵随聞記第二の後半は、命をおしまず仏道の修行にはげむべきとする文からなる。その多くは仏道修行のための心得である。まず、十四は、下根劣器の人でも志次第でさとりを得ることができると説く。大宋国では、数百人もいる修行僧の中でまことの得道得法の人はわずかに一人二人といった有様だったが、それは志の深い人が少なかったからである。「真実の志しを発して随分に参学する人、得ずと云ふことなきなり」なのである。「若し此の心あらん人は、下智劣根をも云はず、愚痴悪人をも論ぜず、必ず悟りを得べきなり」。それゆえ、「返返も此の道理を心にわすれずして、只今日今時ばかりと思ふて時光をうしなはず、学道に心をいるべきなり。其の後は真実にやすきなり。性の上下と根の利鈍は全く論ずべからざるなり」。

正法眼蔵随聞記第二は、只管打坐と並んで道元思想の中核的な概念である心身脱落についての評釈から始まる(第二の一)。これを懐奘は「心身を捨つる」ことだと言っている。おそらく、道元自身がそう言っていたのであろう。心身脱落の概念の内実を知るうえで貴重な言及である。心身を捨てることの具体的な内容は、世情を離れ、「悪心を忘れ我が身を忘れて、只一向に仏法の為にすべき」ということである。単に自分の個人的な事柄を超脱するだけではなく、仏法に専念することが心身脱落の意味だというのである。

正法眼蔵随聞記は六巻からなる。全体の冒頭部分(第一の一)は、只管打坐について説く。道元は只管打坐こそが禅の極意と考え、ことあるたびにそれを強調していたので、懐奘がこれについての言及から正法眼蔵随聞記の記述を始めたのは自然なことである。道元は、「金像の仏と亦仏舎利とをあがめ用」いている僧に対して、「仏像舎利は如来の遺像遺骨なれば恭敬すべしと云へども、また偏に是を仰ひて得悟すべしと思はゞ還て邪見なり」と言ったうえで、「其の教に順ずる実の行と云は即今の叢林の宗とする只管打坐なり」と言って、只管打坐をもっぱらにするよう勧めるのである。

「正法眼蔵随聞記」は、懐奘による道元の言行録である。懐奘は道元が宋から帰って深草に庵を結んでいた時に道元の一番弟子となり、以後道元が死ぬまで師事した。その間に道元の説教をもとに「正法眼蔵」を編集した。懐奘はまた、自分自身が道元から聞いた話をもとに、備忘録のようなものを残した。それをまとめたものが「正法眼蔵随聞記」である。「正法眼蔵」本文が、道元の直接語った言葉(あるいは書いた文章)を再現しているのに対して、こちらは道元から聞いた話を採録している。その中には、道元の思想とかかれの行動、また栄西はじめ道元が尊敬する人々の言動の記録も含まれている。

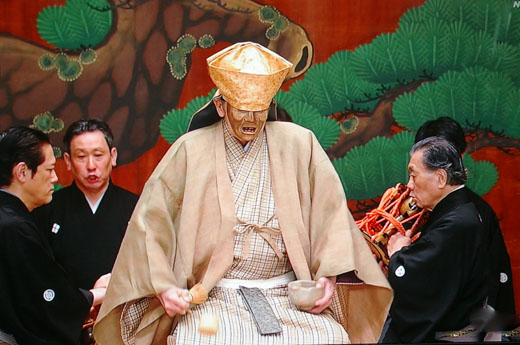

銀座の観世能楽堂で催された清門別会の旗揚げ公演をNHKが中継放送したのを見た。清門別会というのは、観世流の今の宗家である観世清和の主催する能興行組織ということらしい。先代宗家が正門別会というのを立ち上げて50回の公演を行ったのを引き継いだ形という。その第一回の公演が今年の六月に催された。それをNHKが収録したという。

正法眼蔵第二十は「有時」の巻。有時という言葉の解釈をめぐって、道元独自の時間論を説く。通常、この言葉は「ときあって」とか、「あるときは」というふうに使われるが、道元はそれとは異なった意味を持たせる。「有時」(<うじ>と読ませる)という熟語として使い、それに独特の意味を付与するのである。

「正法眼蔵」第十九は「古鏡」の巻。古鏡は、「こきょう」とも「こきん」とも読む。鏡のことである。単に鏡といわず「古鏡」というのは、道元一流のこだわりからだという。寺田徹によれば、道元はほかのすべての巻の題名を漢字二字以上であらわしており、この巻にもその主義を適用したというのだ。

正法眼蔵第十八「観音」の巻は、観音菩薩の功徳についての、二人の禅僧の問答を評釈したもの。二人の禅僧とは、雲巖無住大師と道吾山修一大師である。雲巖は曹洞宗の宗祖の一人洞山良价の師であり、道元にとっては直接法統につながる。一方道吾は、薬山惟儼の門下であり、雲巖の兄弟子にあたる。この二人のうち、道元は雲巖のほうを贔屓にしているように読み取れるが、道吾にも敬意を表しており、この二人をともども古仏と呼んでいる。古仏は道元にとって最高の褒め言葉である。

正法眼蔵第十七は「恁麼」の巻。恁麼とは、道元が宋に留学していた当時の江南地方の俗語で「そのように」とか「そのような」といった意味の言葉である。それだけならなんということもないが、しかし道元はこの言葉に特別な意味を持たせることがある。「そのような」を名詞形に用いて、「そのようなもの」という意味を持たせ、そのうえで、その「そのようなもの」をいわゆる「さとりの境地」という意味に使うのである。

正法眼蔵「行持」全巻の最後は、師天童如浄をめぐる話である。その如浄について道元は、仏教者としての生き方と、思想との両面から解説している。生き方については、次のような簡略な説明がなされる。「先師は十九歳より、離郷尋師、辨道功夫すること、六十五載にいたりてなほ不退不転なり。帝者に親近せず、帝者にみえず。丞相と親厚ならず、官員と親厚ならず。紫衣師号を表辞するのみにあらず、一生まだらなる袈裟を搭せず、よのつねに上堂、入室、みなくろき袈裟、裰子をもちゐる」。

正法眼蔵第十六「行持」の下巻は、禅の初祖達磨とその弟子で第二祖といわれる慧可についての解説に大部分があてられる。それに第四祖大医道信が続き、そのあとに曹洞系の古仏が何人か取り上げられる。ただその分量は、如浄の部分を除けばわずかなものであり、臨済系と比較して均衡を失するほど少ない。道元がどういうつもりでこのような構成をとったか、にわかにはわからない。臨済に比べると、曹洞系の古仏はより達磨の教えに忠実であり、したがって達磨の説いたところを納得すれば、それでよいと考えていたのかもしれない。

正法眼蔵第十六は「行持」の巻。この巻は、正法眼蔵の中で他を絶して長く、岩波文庫版で百ページを超える。そんなこともあって、古来二冊に分けて編せられてきた。長くなった理由は、道元が古仏と呼ぶ人々の業績というか、修行の様子を、いち細かく紹介しているためである。この巻で道元が取り上げている古仏は、釈迦牟尼仏を筆頭に、道元の師如浄まで実に三十三人にのぼる(うち二人は二度とりあげている)。

正法眼蔵第十五は「光明」の巻。光明とは仏の智慧を光の明るさにたとえたもの。したがってこの巻の主題は、仏の智慧を説くことにある。ここで道元が説くところの仏の智慧とは、中国的な仏教の智慧であり、その中でも禅の教えが含むところの智慧である。そんなわけでこの巻は、仏教が中国に始めて伝来したことへの言及から始まり、達磨西来を契機にその智慧が一段と深化したことを強調する。「これ仏祖光明の親曾なり。それよりさきは仏祖光明を見聞せることなかりき、いはんや自己の光明を知れるあらんや」というほど、達磨の意義を称賛するのである。

正法眼蔵第十四は「空華」の巻。この巻もまた、表題である「空華」という言葉の意味を道元がどうとらえていたかが理解の鍵になる。「空華」という言葉は、普通は、実在しないもののたとえとして使われる。いわば空中に見える蜃気楼のようなものを実在する花と思い込む、そういう事態をあらわした言葉というのである。それに対して道元は異議を唱え、そうした否定的な意味ではなく、肯定的な意味を付与する。その肯定的な意味での空華という言葉を、仏の教えと関連付けるのである。だからこの巻は、ほかの巻とは多少ちがって、さとりの境地についての説ではなく、仏の教えの連続性について説いたものということができる。

先日NHKが宇治平等院関係の能楽番組を放送したうち、狂言の部分は「通円」。これは能「頼政」のパロディだと言ったが、まさにそのとおりで、頼政を通円にかえ、討ち死にを茶のたて死にに変えているほかは、舞台回しからせりふ(これは謡の形をとる)まで原作をほとんどそのまま繰り返している。だから、原作を知っていることが、この曲の味わい方の決定的な条件となる。原作を知らなければ、折角のパロディが意味をなさないからだ。

NHKが宇治平等院ゆかりの能楽として、能「頼政」と狂言「通円」を放映したのを見た。この二曲は、歌で言えば本歌と本歌取りの関係にあり、狂言のほうは能の完全なパロディになっている。その狂言のことは別に触れるとして、ここでは能「頼政」について、小生の所見を述べる。

「正法眼蔵」第十三は「海印三昧」の巻。この巻を正しく理解するには「海印三昧」という言葉の意味がきちんとわかっていなければならない。そこで岩波仏教辞典であたると次のような説明がある。「大海がすべての生き物の姿を映し出すように、一切の法を明らかに映し出すことのできるような智慧を得る三昧」。つまり宇宙についての究極的な智慧を得た状態ということになろう。そういう智慧を得た状態は、さとりの状態といえるので、「海印三昧」とはさとりの境地の別名と言えよう。

最近のコメント