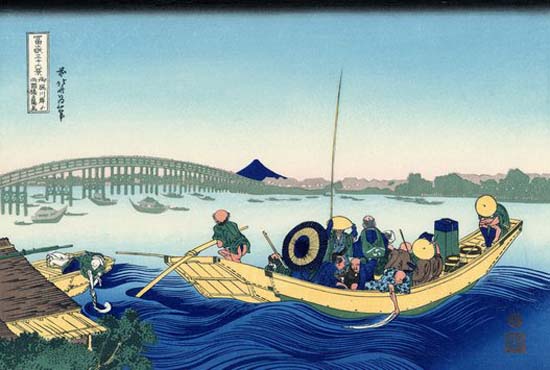

(御厩川岸から両国橋夕陽見)

御厩川岸は、隅田川の浅草側、現在の厩橋西詰あたりをさした。ここと対岸の本所側を結んで渡し船が通っていた。それを御厩の渡しといった。この絵は、その渡し船を前景にして、中景に両国橋を配し、その先に小さな富士を描いている。題名は、御厩川岸から両国橋の夕陽を見る、と言う意味だが、厳密には御厩の渡しの本所側から見たということだ。

絵は、渡し船が河岸を離れて漕ぎ出す瞬間を描いている。小さな船にかかわらず、うねるように大きな波がたっているのは北斎の御愛嬌か。この船の船頭は艪で漕いでいるが、御厩の渡し船は竿で漕いでいたという考証もある。

江戸の富士を描いた中でも、この絵の中の富士は小さく描かれている。しかも青く塗りつぶされているのは、夕陽の反照を表現しているつもりなのだろうか。

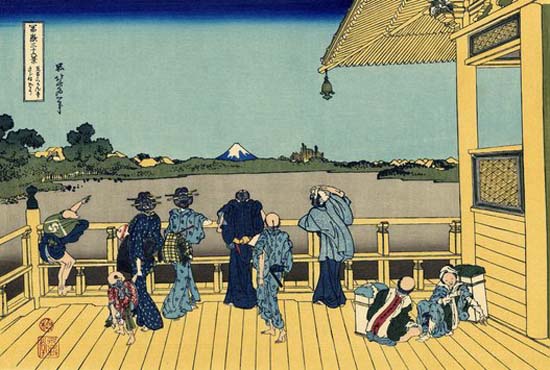

(五百らかん寺さゝゐ堂)

五百羅漢寺は、現在の江東区大島にあった黄檗宗の寺院。そこに三匝堂という三層の六角堂の建物があった。この建物は螺旋階段を上って行くように作られており、そのさまがサザエに似ていたので、栄螺堂と呼ばれた。ここの三階は見晴らし台になっていて、そこからは富士がよく見えたという。

当時の大島は、溜池の点在する土地だった。この絵の中景の眺めは、色こそ土色をしているが、その静かな様子からして水面と思えないでもない。

人々は皆背中を見せて、遠くの富士に見入っている。その富士が遠近法上の消失点になって、建物の線がすべてそこへと収斂するように描かれている。これも北斎の遊びだろう。

コメントする