モラー特別検察官の捜査が本丸に入りつつあるのを目にして、トランプが苦し紛れの言い訳をしだした。自分はロシアと共謀したつもりはないが、仮に共謀したとしても、それは罪ではないというのだ。こういう言い訳を聞かされると、最近日本でも似たようなことが起ったのを思い出す。日本では、セクハラ疑惑で批判された部下をかばうために、上司の某財務大臣が、セクハラは罪ではないといって、あたかもセクハラを推奨するようなことを言った。今回のトランプの言い訳もそれに似ている。ロシアとの共謀は罪ではないのだから、それをしたからと言って、とやかく言われることはないというわけである。

2018年7月アーカイブ

会津黄門景勝とは、上杉景勝のことである。景勝の父長尾政景は上杉謙信の武将であったが、景勝が九歳の時に死亡。その後景勝は謙信の養子として仕えた。そして謙信が死ぬと、その家督相続を巡って上杉景虎と激しく対立。武田氏や北条氏を巻き込んだ相続争いの末に勝利し、上杉氏の家督を相続した。そんな具合で景勝の前半生は血にまみれていた。

ズアヴとは、フランスがアルジェリア人やチュニジア人を主体に作った植民地向けの兵を言う。そのズアヴ兵であるミリエ少尉と、ゴッホはアルルで出会い、絵を教えてやるかわりにモデルになってもらった。ゴッホは彼をモデルにして、三点の油彩画と二点のデッサンを描いた。この作品はそのなかで最も有名なものだ。

竹内好が「アジアにおける進歩と反動」という文章を書いたのは1957年のことだが、その当時は日本ではいわゆる逆コースが定着し、他の東アジア諸国では反動政権がはばをきかせつつあった。そんな時代状況を踏まえて「進歩と反動」という言葉が独特の意味を持っていたのだと思う。竹内はこの「進歩と反動」をどう考えるべきか、自分なりに筋道をつけようとして、この文章を書いたのだろう。

学海先生は集議院議員を解任された後、藩務に専念することにした。そこで九月二十五日に家族を伴って東京を発ち佐倉に移った。途中佐倉の町の手前江原台なる兄の家に立ち寄りご母堂に逢った。鹿島橋に至ると、前日の大雨のために印旛沼が氾濫し、周囲一帯が水没している。道も水没して歩けない状態である。そこで船を雇って佐倉城裏手の栄門口で下りた。そして藩が用意した官舎にとりあえず入った。

吉田喜重の1970年公開の映画「エロス+虐殺」は、一応成人映画ということになっているが、今日の眼から見れば実に穏やかなものだ。性的な描写がないわけではないが、女の裸を中年親爺がなめ回す程度のことで、セックスの現場をなまなましく映し出しているわけでもなく、今日的な意味でのポルノ映画とはほど遠い。にもかかわらず「エロス+虐殺」などと大袈裟な題名を付けたのはどういうわけか。「虐殺」ということについても、おぞましい虐殺シーンがあるわけでもない。主人公等の殺された後の死体が海岸の砂浜に転がっているところを映している程度だ。

堀井恒右衛門とは鳥居強右衛門のこと。戦国時代の武将である。長篠の戦いの際、強右衛門は徳川方奥平氏の武将として長篠城に籠城していたが、武田軍に囲まれて今にも城が落ちようとするとき、城を抜け出して家康に援軍を求めに行った。その帰りに武田側にとらえられ、援軍は来ないと伝えよと強要されたが、強右衛門は城に向かって援軍はすぐにも来るからそれまで持ちこたえよと叫んだ。

「人間の羊」は米兵によって侮辱された日本人がその侮辱に反発できないで黙々と忍従するさまを描く。普通の人間なら他人に言われなく侮辱された時には強い怒りを覚えるものだし、それに対して復讐したいという気持ちを抱くのが当然だと思うのだが、この小説の主人公である「僕」は怒りよりも恐怖と自虐の感情を覚え、復讐するどころか、自分の惨めな体験を早く忘れ去りたいと思うのだ。僕がそう思うのには一定程度の根拠がある。僕を侮辱した米兵は、僕がまともに立ち向うにはあまりにも強い相手だし、しかも権力によって守られている。この小説が書かれた当時の日本は独立を回復していたといっても、日本中にはまだ占領軍の続きである駐屯兵が闊歩していて、やりたい放題のことをしていた。その駐屯米兵に対して日本側は、個人レベルでも国家レベルでも屈従するほかはなかった。米兵から見れば一日本人など家畜以下の存在だし、その日本人にとっては米兵は征服者そのものだ。彼らを相手にどうして平等な人間としての振舞いなどできるだろうか。そうしたシニカルな問題意識がこの小説を支えているように受け取られる。

四方山話の会七月の例会は、梶子が石油化学業界の業況を語ることとなった。連日続く猛暑の中を、いつもどおり新橋の焼鳥屋古今亭に赴く。途中駅前の通りで縁日が開かれており、大勢の人が繰り出して生ビールなどを飲んでいる。幟を見ると新橋こいち祭とある。地元商店街の納涼の催しらしい。

ゴッホはアルルで多くの人々の肖像画を描いた。それらの人々はみな、現地の名もない人々である。この少女の肖像もそうした無名の人の肖像画だが、ゴッホはこの少女に特別の名をつけてやった。「ムスメ」と言う名である。この「ムスメ」という名前がこの絵のタイトルになった。

1966年公開の映画「胎児が密猟する時」は、前年の「壁の中の秘事」と並ぶ若松孝二のピンク映画の傑作である。テーマはサディズムだ。サド趣味の男が少し頭の足りない女をマンションの一室に連れ込み、そこで二人きりになったのをいいことに、女に対して暴虐の限りを尽くし、サド趣味を満足させるというものだ。その淫乱で残忍なところは、同じ趣味を持つ人々にとどまらず、多くの人々を魅惑する。

柳田国男は「海神宮考」において、根の国とは我々現代人が思っているような地下深い世界をもともとさしていたのではなく、海の遙か彼方、我々日本人の祖先がそこからやって来た故郷をさしていたのだということをほのめかしていたが、「根の国の話」ではその仮説を更に詳しく検討している。

その頃学海先生は書肆で弊休禄という書を得た。彰義隊を組織した幕臣天野八郎忠告が上野戦争のことを獄中で著したというものである。上野戦争の時先生は京都にいて、その様子を詳しく知ることができなかった。この戦いは天下分け目の戦いとまではいかないが、幕府方と官軍とが江戸市中で正面衝突した大規模な戦いだ。ここで彰義隊があっけなく敗北したことで、幕府の落ち目が誰の目にも明らかになった。学海先生は先日その戦いの跡を上野の山で見たばかりだったので、彰義隊の隊長が獄中で書いたというこの書物に大きな興味を覚えたのである。

日本でポルノ映画という言葉が使われるのは1970年代以降のことで、それ以前には成人映画とかピンク映画とか言われていた。その時代の性道徳はいまよりずっと偽善的なものだったので、性描写も慎ましいものだった。だからポルノを期待して見ると、がっかりさせられるものが多い。その中で若松孝二が1965年に作った「壁の中の秘事」は、ピンク映画の傑作と称すべき作品だ。決して猥褻ではない。若松自身がこれをピンク映画と考えていたかは疑問で、性描写を伴う芸術作品くらいに考えていたフシがある。この映画はベルリン映画祭にも出品されているのである。

佐久間大学は戦国時代の武将。もともと織田信長の弟信之の家来であったが、信之と信長の喧嘩が起ると優勢な信長方に寝返った。その後桶狭間の戦いの際には、その前哨戦の戦いで戦死した。主君を捨てたということで、あまり評判の良くない武将といってよい。

「プロヴァンスの積みわら」と題されたこの絵は、「ラ・クロの収穫」と連作をなすものである。「ラ・クロの収穫」では、アルル郊外の麦畑での黄色く色づいた麦とそれを収穫する人々がモチーフになっていたが、この絵では、収穫された麦が積みあげられている様子が描かれている。

竹内好は丸山真男と並んで戦後の日本の思想をリードした人だ。丸山が西欧諸国の近代化を参照軸にして日本の後進性を論じたのに対して、竹内は中国を中心としたアジアを参照軸にして、日本という国の特異性を論じた。戦後はともかく、現代においても、日本をアジアとの関連で論じようとする視点は、日本人にはほとんど見られないので、竹内の視点は非常に意義があると言える。もし竹内の議論が日本人によってもっと真剣に受け取られていたら、日本は今とは違う道を歩んでいたと思う。少なくとも、東アジアのなかで孤立するようなことにはなっていなかったはずだ。竹内の理想によれば、日本はアジアの一員としての自覚を持って、アジアに眼を向け続けるべきであった。そしてアジアのリーダーとなって、アジアの存在価値をもっと高める努力をすべきであったし、また日本の実力をもってすればそう出来るはずだった。ところが現実はそうはならなかった。日本はあいかわらず、欧米にばかり眼を向け、アジアに対しては侮蔑的な姿勢をとり続けてきた。そういう姿勢を竹内はドレイ根性のあらわれだと言った。たしかに今の日本はアメリカに従属し、そういう姿勢を総理大臣自ら妾と自称して憚らなかったことを考えると、竹内の指摘はあたっている。

明治三年の正月四日、学海先生は神祇官に赴いて神殿を拝した。神殿の内部には、中央に八神殿、東に天神地祇、西に歴世天皇が祭られていた。今日の宮中三殿の原型となるものだ。宮中三殿では八神殿と天神地祇を併せて神殿に祭り、皇霊殿に歴代天皇の霊を祭るほか、賢所を設けて天照大神を祭るとともに三種の神器の一つ八咫鏡が奉斎されている。これらを当代の庶民が気楽に見ることはできない。学海先生の時代にも神祇官に庶民が立ち入ることはできなかったろう。先生が立ち入ることを許されたのは集議院議員の肩書があったためだ。

「鞍馬天狗」シリーズは、アラカンこと嵐寛寿郎の当たり役で、サイレント時代の1928年から三十年にわたり四十もの作品に出ている。戦中から戦後にかけての一時期には作られていないが、昭和26年に時代劇が解禁されるやいち早く復活、当時人気者だった美空ひばりを杉作役にして、三作が作られた。「鞍馬天狗 角兵衛獅子」はその第一作である。

「魁題百撰相」は、月岡芳年の「血みどろ絵」の代表作だ。明治元年から翌年にかけて、六十五図が刊行された。これらはいずれも歴史上の人物にこと寄せてはいるが、実は上野戦争における彰義隊の戦いぶりを描いたものとされる。彰義隊の各兵士の戦いぶりを、歴史上の人物の戦いぶりにこと寄せて描いたというわけだ。したがって、芳年の視線は官軍側ではなく、彰義隊側に大きく傾いているように見える。

「飼育」は大江健三郎の初期の代表作だ。優れた小説がそうであるように、この小説にも色々な読み方があるが、筆者は大江の戦争と死へのこだわりを主に読み取った。死へのこだわりは、処女作の「奇妙な仕事」以来の大江の文学の特徴だが、この小説ではそれを戦争とからませて展開して見せた。戦争自体が強大な死のカオスのようなものなので、それにからませるというよりは、戦争体験を通じて死の意味を実感したと言ってよいだろう。

ゴッホがアルルでまず取りかかったのは自然をテーマにした連作だった。アルルに来て早々、はね橋を描く傍ら、「春」と題した果樹園の連作を描いた。そして六月になって麦の取入れが始まると、麦の収穫をテーマにした連作を手がけた。「収穫」と題したこの作品はその一枚である。

1950年の映画「東京キッド」は。喜劇映画の名人斎藤虎次郎が美空ひばりを主演にして作ったもの。当時ひばりは13歳だった。まだ女らしさは強まっておらず、あいかわらず中性的な魅力を振りまいている。実際この映画の中でひばりは、男の子に化けたり、女の子に戻ったりを繰り返している。

「海神宮考」は民間説話を手がかりにして日本人の遠い祖先について考えようとするものである。柳田がここで取り上げる民間説話は、別世界訪問とか仙境淹留譚とか呼ばれるものである。このタイプの説話は、日本の本土においては浦島伝説とか、さらにそれ以前にさかのぼる海幸山幸説話という形で、古くから語りつがれてきた。一方、宝海峡(トカラ列島のあたり)以南の南西諸島においては、ニライカナイとかニルヤとか言われる境域との往来をテーマにした物語が広く分布している。柳田はこれらを相互に比較することで、その類似と差異を明らかにし、そこから日本人の祖先たちの考え方を推測しようとする。その結果、日本人は遙かな昔から海の彼方に深い関心を払っていたことが浮かび上がってくるはずだと考えるわけである。

十一月の上旬、小生は公務出張で小笠原に行った。東京・小笠原間の航海は一隻の船で行っている。往復にそれぞれ二十四時間以上かかり、現地での荷の積み替えや船の手入れなどを含め、出発してから戻って来るまで六日間ほどを要する。これを一航海と称する。小生らの小笠原への出張旅行は、一航海六日間を要した。

美空ひばりといえば、昭和の歌姫と呼ばれ、日本人にこよなく愛された。とりわけ小生の母親の世代には圧倒的な人気があった。小生の母親(昭和四年生まれ)もひばりの大ファンで、どんな用事があってもひばりの歌声に耳を傾けることを優先したものだった。外出先でも、ラヂオでひばりの歌が流される番組を必ずチェックしていて、その時間が近づくと、息子である小生に向かって言ったものだ。さあ、ひばりちゃんの歌が始まるから帰らなくちゃね。

幡随院長兵衛は、徳川時代初期の江戸で町奴として名を高めた人物だ。後の時代の侠客の原型となったといわれる。旗本奴水野十郎左衛門との対立は、講談や芝居に取り入れられて、長い間人気を博してきた。

ゴッホは1888年の3月にアルルにやってくると、さっそく町はずれの田園地帯に出かけてスケッチをした。中でも気に入ったのはラングロア橋というはね橋で、ゴッホはこの橋を、デッサンも含めると十点も描いている。その中で最も有名なのがこの作品だ。

丸山真男は「超国家主義の論理と心理」(1946年)において、日本のナショナリズムの究極的な形態としての超国家主義を論じていたが、それから五年後に発表した小論「日本におけるナショナリズム」では、日本のナショナリズムをもう少し広い視点から取り上げている。その視点とは、一方ではヨーロッパのナショナリズムとの比較であり、もう一方ではアジア諸国のナショナリズムとの比較という視点である。

明治二年十月二十一日に会津藩士小林平格が学海先生を訪ねてきた。この男はこれまでも幾度か学海先生を訪ねたことがあった。最初に訪ねて来たのは同年一月二十六日だった。真龍院隠居慈雲院を名乗って面会を求めて来たのであったが、会って話を聞いてみると会津藩士で、同藩士林三郎の友人ということだった。林三郎は留守居仲間として親しくしていた男なので、学海先生はその友人というこの男に心を許した。用件を聞くと、佐倉藩にあずかり置かれている会津藩士と連絡を取りたいということだった。佐倉藩では新政府軍に降伏した会津藩士数名を預かっていたのである。

「オペラ座の怪人(The Phantom of the Opera)」は、1980年代から90年代にかけてロンドンやニューヨークの舞台でロングランになったほか、何度も映画化された。内容は怪物が美女に思い焦がれるといったもので、いわば「美女と野獣」のバリエーションといってもよい。欧米ではこの手の話が非常に受けるらしく、ほかにも様々なバリエーションがある。あの「キング・コング」なども野獣が美女に惚れるという点では、同じような趣向といってよいだろう。

上の写真は目下SNSなどを通じて日本中津々浦々まで出回っているので、それをここで引用したからといって、著作権侵害などとわめきたてないで欲しい。この写真は、今回の西日本大水害がおしせまる中で、安倍政権党の人々が赤坂自民亭と銘打ったところで催した宴会の一こまだ。写したのは安倍晋三総理の腹心政治家。いかにも楽しそうな面々の表情だが、これを見た日本中の良識ある人々が、国民が大水害で苦しんでいる最中に、酒を飲みながら騒いでいたとはけしからぬと批判を寄せて、これをSNSにアップした件の政治のサイトは炎上したそうだ。

「東錦浮世稿談」は、幕末期に人気のあった講談に取材したもので、五十図からなる。慶応三年から四年にかけて、錦盛堂以下五つの版元から出版された。すべてではないが、多くの図柄に血みどろの光景が描かれている。

「他人の足」は、「死者の奢り」とほぼ同時に書かれた。「死者の奢り」とその前の「奇妙な仕事」がいずれも死をテーマにしていたのに対して、この小説は死を正面から取り上げてはいない。かといって死をスルーしているわけでもない。いわば側面から取り上げている。死はこの小説においては、メインテーマではなく基調低音のような役割を果たしているのである。

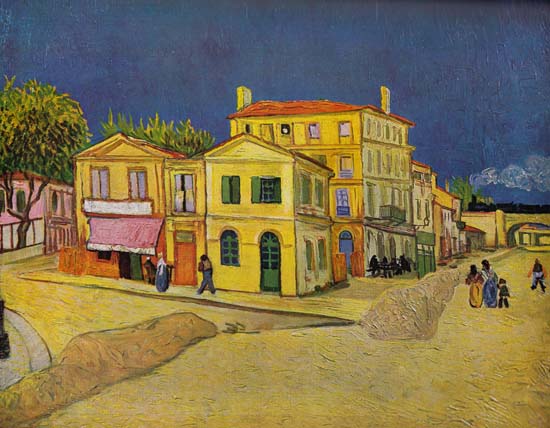

1888年の2月にゴッホは南仏の町アルルにやってきて、ラマルティーヌ広場の一角にある黄色い家に住んだ。アルルは産業の町として結構にぎわっていたが、ラマルティーヌ広場は町の外れ近くにあって、そこからは麦畑まで歩いていけた。ゴッホは早速麦畑に出かけて行っては、強烈な太陽の光を浴びながら南国の明るい風景をスケッチした。

「スター誕生(A Star Is Born)」は、落ち目のスターと新しくスターになっていく男女の恋をテーマにしたものだ。これはハリウッド好みのテーマらしく、同じ原作で三度も映画化されている。そのほか、先年オスカーを受賞したフランス映画「アーチスト」も同じようなテーマだった。ハリウッドがいかに気に入っているかわかろうというものだ。

柳田国男の主著「海上の道」はいくつかの論考からなっている。その冒頭を飾る小論「海上の道」は、全体への導入部の位置づけだ。ここで柳田は、自分の問題意識の起源について語っている。その問題意識とは、日本人はどこからやって来たのかということであった。柳田はこれについて、日本人は遙か南の海から「海上の道」を通ってやって来たと仮定する。そしてどのような理由でそう仮定したか。その理由を説明する。その理由がすなわち、問題意識の起源となるわけだ。

版籍奉還問題は明治二年六月十七日に薩長土肥以下の諸藩主が上表したことでけりがついた。これに伴いすべての藩について版籍奉還が行われた。当然佐倉藩も藩籍奉還を進んで行った。しかし藩がすぐになくなったわけではない。藩主は知藩事に任命され、従来行っていた藩内の統治を当面は引き続き行うべきこととされた。

「ドン・キホーテ」は世界文学史に屹立する偉大な小説にして、また奇想天外人をして抱腹せしめる衝撃であふれている。小説がこのように型破りであるばかりか、その作者ミゲル・デ・セルバンテスも古今東西人類が排出したなかでも最も型破りな男であった。したがって、小説そのものにせよ、その作者のセルバンテスにせよ、人間の想像力を刺激してやまない。ミュージカルの題材としてももってこいである。

「英名二十八衆句」には、正徳年間の仇討ち事件をとりあげた作品がある。これは遠城治左衛門と安藤喜八郎の兄弟が、末弟宗左衛門の仇を討とうとして返り討ちにあったというもので、「崇善寺の仇討ち」と呼ばれて、浄瑠璃や歌舞伎の題材になっていた。この仇討ちのうち、兄を芳年が、弟を香機が担当し手描いた。兄弟の名をそれぞれ入れ替えているのは、本名を表に出さない工夫である。

日本ではゴッホを「炎の画家」という呼び方が定着している。その画風や色彩が炎のような激しさを感じさせるからだろう。しかし色彩という点ではゴーギャンのほうが激しい。ゴーギャンは暖色系の原色を駆使して絢爛たる色彩世界を現出した。これにシンプルな構図が相まって、ヨーロッパの絵画史上例を見ないような世界を作り上げた。ゴーギャン以降の画家でゴーギャンの影響を受けなかったものはいないと言ってよいほど、その後の西洋絵画に深刻に働きかけた。

佐藤忠男は映画評論家である。その佐藤が「裸の日本人」と題して、彼なりの日本人論を展開して見せたのがこの本である。裸の日本人というから、偽らぬ本当の姿の日本人を描いたということなのだろう。映画評論家の行う日本人論だから、映画を材料にしながら日本人を分析したものかといえば、必ずしもそうではない。映画や芝居にふれた部分もあるが、ほとんどは佐藤自身の経験を通じて浮かび上がった日本人の姿がここには描かれている。いわば佐藤の目から見た裸の日本人の姿がここには描かれていると言ってよい。

学海先生の細君の弟藤井喜太郎はかねて仏国留学の抱負を抱き、その準備として一昨年の慶應三年春より横浜で勉学修行をしていた。本来ならそろそろその抱負を実現すべき時期なのだが、維新の混乱で佐倉藩には喜太郎を留学させる余裕がなくなり、喜太郎も自力では資金を調達できず、延び延びになっていた。そんな折々喜太郎は横浜から義兄を訪ねてきて、色々と興味深い話を聞かせてくれた。

1971年のアメリカのミュージカル映画「屋根の上のバイオリン弾き(Fiddler on the Roof)」は、日本でも大ヒットしたほか、もとになった舞台劇のほうも、何度も俳優を代えながらロングランとなった。ミュージカルとして日本人のハートを長く捉え続けたわけは、家族愛を中心としたセンチメンタルな情感を醸し出していることにあるのだろう。

オウム関連の死刑囚十三人のうち、教祖麻原彰晃こと松本智津夫はじめ七人に死刑が執行された。このことは海外にも大きな反響を呼び、日本の死刑執行制度に批判の声もあがっているようだ。批判の論拠は、死刑は残酷な制度であり、前時代の野蛮さを引きずっているものであるから、文明化された国においては認められるものではない、というものだ。実際いまどき死刑を執行している国は、日本とアメリカの一部の州に過ぎないのだから、日本がいかに野蛮な国であるかを物語っている。日本人が西洋並みに文明人と思われたいのなら、死刑などという野蛮な制度は即刻やめるべきだ、というのが大方の論調である。

月岡芳年と言えば「血みどろ絵」が思い浮かぶほど、血なまぐさい絵が好きだったように思われるが、芳年がこうした絵を描いたのは、慶応元年から明治二年までの五年間に過ぎない。それには、こうした絵を求める時代の背景があったと考えられる。すなわち幕末・維新にかけて、血なまぐさい事件が頻発したために、その事件の真相とともに、事件をいろどった血なまぐさい行為に、庶民の関心が向いたという事情があったわけだ。

大江健三郎は処女作の「奇妙な仕事」で、犬殺しを通じて死の意味について提起したが、続く「死者の奢り」においても、やはり死に向き合った。したがってこれら二つの作品は、死を通じて結びついているといえる。というか、前作で提起した死のテーマをこの作品で一段と深化させたといえよう。それは前作においては死が犬という人間にとっての他者によって体現されていたのに対し、この作品では死んでしまった人間が、その物理的なありようを通して、人間にむき出しの死を示していることにも現れている。犬の死は人間にとってはたかが象徴的な意味しか持たないが、死んだ人間はそれを見る者に向かって死とは何かと言うことを、単に概念的にだけではなく、それそこ具象的でかつ情念的な形で示すのだ。いや示すと言う言葉は適当ではない。見る者をして震撼させるのである。

先日豊穣たる熟女の皆さんと佐倉の街を散策した時、摩賀多神社のとなりのそば屋に入って三味そばというのを食った。とろろそば、いくらそば、てんぷらそばからなっていて、それぞれめんつゆに具を添えてそばをくうという趣向だった。そのうちとろろとてんぷらはなんということもない取り合わせだったが、いくらというのがめずらしいので、あのサケの卵の筋子をそばといっしょに食わせるのかと思ったところが、さにはあらず、なめこをそばに絡めて食うというものだった。なめこの形がいくらに似ているということだろうか。

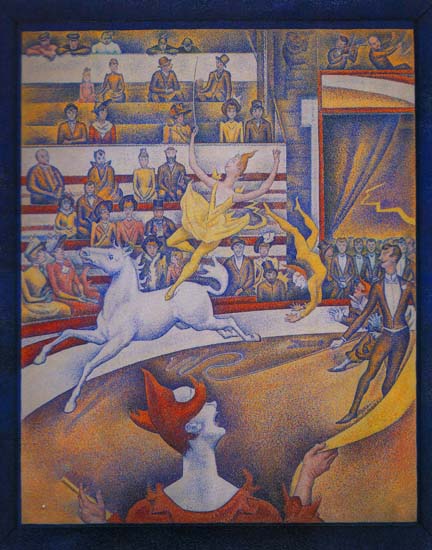

サーカスを描いたこの絵は、スーラの最後の作品となった。この絵を未完成のままで1891年のアンデパンダン展に出品している最中に、スーラは死んだのである。未完成のまま出品したことには、スーラなりに死の予感が働いていたのだろうか。

1972年のアメリカ製ミュージカル映画「キャバレー(Cabaret)」は、キャバレーの歌姫をテーマにしている点で、1930年のドイツのミュージカル映画「嘆きの天使」とよく似ている。ワイマール時代のベルリンが舞台となっていること、歌姫の自由奔放な生き方が描かれていることなどが共通点だ。しかし違いもある。「嘆きの天使」では表面化していなかったナチスの台頭が、この映画では大きな影を落としていることだ。

柳田国男の学問の方法の著しい特徴は、その実証性にある。つまり柳田の学風を一言で言えば実証的な精神に裏打ちされた科学的な方法を重んじるということなる。実証的な方法は、科学には欠かせないものなのだが、日本の学問の伝統においては、必ずしも徹底されたわけではなく、非実証的で思弁的な方法がまかり通ってきた歴史がある。そういうわけなので、欧米の学問の基準からすれば、柳田の実証性は当たり前のものとして映るが、日本の学問の現場においては、かなり際だって見えるのである。

明治二年の学海先生の主な活動は公議人としてのものである。公議人は木戸孝允の肝煎りで作られた公務人の制度が端緒となり、やがて公議人と名称を変えられていたものだ。だが、木戸が言うところの万機公論の器とは名のみで、ほとんど活動らしきものはしていなかった。活動を本格化させるのは明治二年三月以降のことである。だがそれ以前より、公議人同士の情報交換などを通じて、一定の活動は見られたようである。

1965年のミュージカル映画「サウンド・オブ・ミュージック(Sound of Music)」は、アメリカン・ミュージカルの金字塔的な作品だ。理屈なしに楽しめる。何度見ても飽きないのは、気に入った歌を何度聞いてもあきないのと同じだ。この映画の中で歌われている歌(「ドレミの歌」とか「マイ・フェイヴァリット・シングズ」とか「エーデル・ヴァイス」など)は、おそらく永遠にわたって歌い継がれるだろう。

W杯サッカーのロシア大会は日本チームが活躍したおかげで、暑い夏を吹き飛ばしてくれた。日頃スポーツ観戦にはほとんど無縁な筆者も、日本チームの試合がある時間はテレビの前にくぎ付けになった。テレビ放送は毎回深夜に行われたので、おかげで寝不足になった。しかし日本チームがいい試合を見せてくれたおかげで、寝不足もなんのその、という気分になれた。

高木午之助は、名古屋山三、不破伴作とともに茂林家三勇士と言われて、講談や読本の題材とされていた。師の国芳は「本朝三勇士」と題して取り上げており、芳年自身も和漢百物語の中で不破伴作を単独で取り上げていた。

1890年、スーラは生涯最後の夏をドーヴァー海峡に面した港町グラヴリーヌで過ごした。グラヴリーヌは、カレーとダンケルクのちょうど中間にあって、ラー川を運河とし、運河沿いに港湾施設のある町である。この町でスーラは、午前、午後、夕方と刻々と表情を変える港の光景を、四枚の板絵と四枚のカンバスに描いた。

永井荷風を転向論の文脈で論じるのは非常に奇抜な発想に思える。しかし荷風が戦時中、筆を折ることで戦争への協力を一切しなかったのは、言われるまでもなく事実だ。戦時中にはほとんどすべての文学者が戦争に協力したわけだし、その中には大勢の転向者も含まれていたわけだから、荷風のこうした態度が非転向のケースとして受け止められたのは無理もない。そんなわけで、敗戦直後に転向問題が大きく取り上げられた際、荷風は正宗白鳥や谷崎潤一郎と並んで、非転向の文学者として取り上げられたのである。宮本百合子や中野重治が観念に殉じた非転向者だったとすれば、荷風等は肉体に忠実な非転向者だったというわけである。

翌朝日の光を感じて目を覚ますと、一緒に寝ていたはずのあかりさんがいない。光の来るほうへ目をやると、窓の桟にもたれかかった彼女の後ろ姿が見えた。何も着ていない。素裸だ。膝を立てて前かがみになったその後ろ姿は、腰のところがくびれて、幅の広い大きな臀部にがっしりした太腿が続いて見える。山小屋の中で逆行になってはいたが、その光の中に浮かび上がった彼女の姿はアマゾネスのようなたくましい生命力を感じさせた。

1964年のアメリカ映画「メリー・ポピンズ(Mary Poppins)」は、ディズニーが子ども向けに作ったファンタジー・ミュージカルである。子どもは無論大人も十分に楽しめる。質の高い作品だ。理屈なしに楽しめる。

最近のコメント