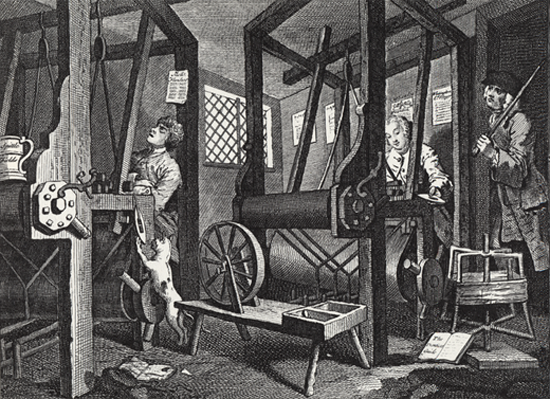

ホガースの版画シリーズ「勤勉と怠惰(Industry and Idleness)の第六点目は、「勤勉な徒弟が年季奉公を終え、主人の娘と結婚する(The Industrious 'Prentice out of his Time, & Married to his Master's Daughter)」と題する。年季奉公を終えたフランシスが、主人の事業の共同経営者になったうえに、主人の娘と結婚した様子を描く。

共同経営者となったことは、店の看板に"WEST and GOODCHILD" とあることからわかる。この絵は、フランシスの成功を祝って、楽団のメンバーらが店に押しかけてきた様子を描く。窓から身を乗りだし、楽団員にコインを渡しているのがフランシス、その背後には新妻が控えている。また、玄関先で皿のようなものを差し出しているのは、店員であろう。結婚祝いの施し物を配るための受け皿を与えているのである。

施し目あてにやってきたものの中には、傷痍軍人らしきものもいる。左端で、盥のなかに入っている脚のない男だ。この男は、おそらく戦場で脚を失ったのであろう。彼が手に持っている紙には、二人の結婚を祝う曲の歌詞が書かれている。

遠景にはロンドン記念碑の下部が見える。17世紀半ばのロンドン大火を記念した建物だ。その大火で、中世のロンドンの街並みは消失した。

最近のコメント