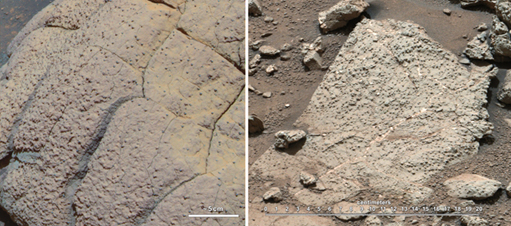

火星探査期キュリオシティが採取した岩石から生命誕生に不可欠な六つの元素(硫黄、窒素、水素、酸素、リン、炭素)を検出したと、NASAが発表した。このことからNASAは、「火星にはかつて微生物の生存に適した環境があった」とつけくわえた。

火星探査期キュリオシティが採取した岩石から生命誕生に不可欠な六つの元素(硫黄、窒素、水素、酸素、リン、炭素)を検出したと、NASAが発表した。このことからNASAは、「火星にはかつて微生物の生存に適した環境があった」とつけくわえた。

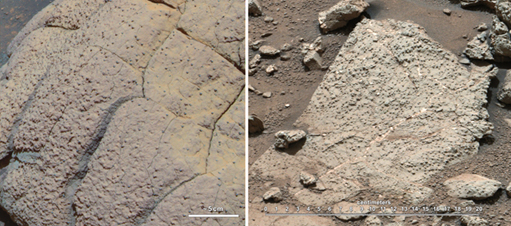

昨日(2月14日)ロシア中部チェリャビンスク付近に落ちた隕石は実は小惑星だった。NASAの分析によれば、この小惑星は直径が17メートル、重さが約1万トンあった。これだけ大きいから破壊力も相当なもので、地上20キロメートルで爆発した時点では、広島型原発の30倍に相当する500キロトンのエネルギー量を持っていたらしい。このエネルギーによって巨大な衝撃波が発生し、それが広範囲にわたる被害をもたらした。人的被害は千数百人規模に達するという。

ロシア時間の2月15日朝(日本でも今日の午前中)、ロシア中部上空で隕石が爆発して多数の破片が飛び散り、数百人の人々が怪我をするという事態がおこった。ロシアのメディアによれば、ロシア中部チェリャビンスクの上空で、何らかの物体が爆発して破片が飛び散ったり、爆風が発生してガラス窓を割ったりして、数か所で被害がでたという。

直径約45メートルの小惑星が、来週2月16日に地球に異常接近するという。この小惑星は2012DA14と呼ばれるもので、インド洋東部のスマトラ島上空を通過する際に、地球上空約2万7700キロメートルまで接近する見込みだそうだ。2万7700キロメートルと言えば、多くの通信衛星の軌道よりも内側にある。そこでこんなに接近して、衝突の恐れはないか心配になるところだが、カリフォルニア州ジェット推進研究所の専門家などによれば、地球に衝突することは勿論、地球の上空に浮かんでいる人工衛星にぶつかる可能性もないということだ。

この数年間における惑星発見のスピードには著しいものがある。当初は新しい発見があるたびにビッグニュースになったが、最近はそうでもなくなった。と言うのも、惑星と言うものは、当初考えられていたほどに珍しいものではなく、我々の天の川銀河に限っても夥しい数の惑星の存在が明らかになってきたからだ。一番最近の研究は、天の川銀河には数百億、最大1千億の惑星が存在することを突き止め、そのうちの100億以上が地球と同じような岩石型の惑星であるということを明らかにした。

「へびつかい座ゼータ星(Zeta Ophiuchi)」は、本来ならシリウス並みの明るさをもつ星のはずだが、周囲にただよっている星間塵のために光をさえぎられて、あまり明るくはみえない。その姿をスピッツァー宇宙望遠鏡が撮影した。(上の写真の中央:NASAから)

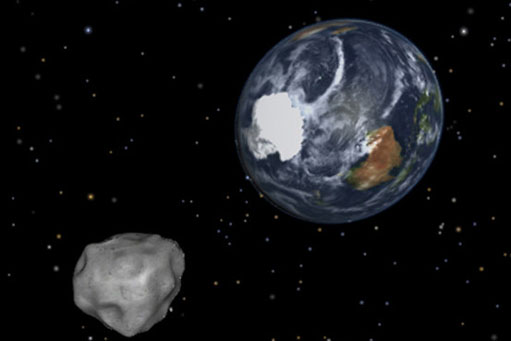

NASAの天文学研究チームが、ハッブル宇宙望遠鏡のもたらしたデータをもとに、観測史上最古の銀河を観測したそうだ。7つあるそれらの銀河のうち、最も古いものは、今から133億年前、ビッグバンから3億8000万年後にできたと考えられる。残りの6つも、ビッグバン後6億年までの間にできたと考えられるという。

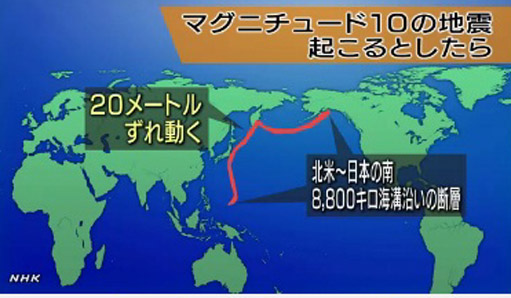

地球で発生する地震のうち、考えられる限り最大規模の地震はマグニチュード10前後、こんな想定結果を東北大学の松澤暢教授が発表した。これまで確認されている最大の地震は、1960年におきたチリ沖地震のM9.5だったというが、それをはるかに上回る。昨年の東日本大地震はM9.0だったが、それと比較して32倍の規模になるという。気が遠くなるような数字だ。

超音速の宇宙船リンクスを開発しているアメリカの企業XCORが、早ければ2014年中にも商業飛行できる見込みだと発表した。その通りに行けば、一回につき一人の客を乗せ、45分間で高度100キロ以上の宇宙空間までいって戻ってくることができる。費用は一人あたり95,000ドルを見込んでいるそうだ。

地球の生命はもしかしたら火星からやってきたのかもしれない、こんな推測を交えながら、火星と地球の生命の起源とのかかわりについて、NHKの科学番組が検証していた。題して、「火星大冒険 生命はいるのか?」

今年の夏も九州や紀伊半島では記録的な豪雨に見舞われ、大規模な山津波が各地で発生した。深層崩壊と呼ばれる現象だ。これは長い事件をかけて雨が降り続いた結果、地層に水がたまって浮力がはたらき、山の斜面が根こそぎ崩れる現象だ。

最近のコメント