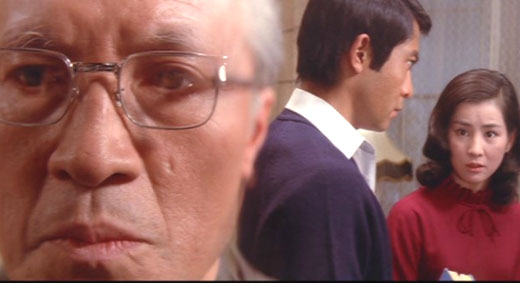

山本薩夫の1979年の映画「あゝ野麦峠」は、原作の副題に「ある製糸工女哀史」とあるように、女工哀史ものというべき作品。諏訪の岡谷を舞台にして、製糸工場で奴隷的な境遇に生きる不幸な女たちを描いている。その女たちは、13歳くらいから工場で働き始め、嫁入りする年頃まで、親元を離れて集団生活をしながら、過酷な労働と劣悪な環境のため、若い命を失うものが多かった。そうした不幸な女たちを情緒豊かに描いたことから、この映画は大変な反響を呼んだ。当時の日本人はまだ、不幸な人間に同情する気持ちを失っていなかったようである。

最近のコメント