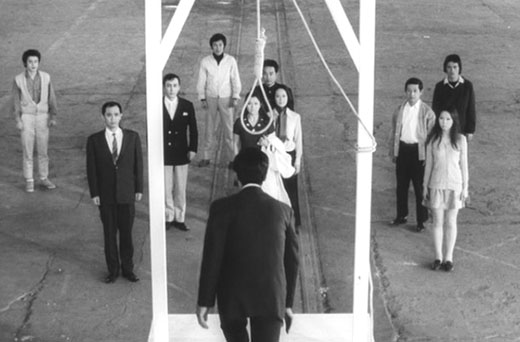

吉田喜重の1973年の映画「戒厳令」は、北一輝の半生を描いた作品。吉田は、大杉栄をテーマにした作品とか戦後における日本共産党の盲動ぶりをテーマにした作品を作るなど、日本現代史に取材した作品をいくつか作っている。「エロス+虐殺」は、大杉栄をかなり戯画化していたし、「煉獄エロイカ」は日本共産党を誹謗するような意図を感じさせる。それに対してこの「戒厳令」は、北一輝という人物を徹底的に矮小化している。北をどう評価するかについては、政治的な見方を含めて様々だろうが、かれが日本近代史におけるある種の巨人であったということは、無視できるものではないので、それをこの画のように矮小化するのは、やはり問題があるのではないか。

最近のコメント