男が女を使って売春まがいのことをさせ、そのあがりで楽をすることをつつもたせなどというが、逆のケースは何と呼んだらいいか。女が男を使って、別の女を相手に売春まがいのことをさせ、それらの女が男に貢ぐ金をあてにする。そんな光景を描いたのが、西川美和の映画「夢売るふたり」だ。

2019年2月アーカイブ

折口信夫によれば、古代の日本人にとって、生死の境は曖昧だったという(「古代人の思考の基礎」)。「平安時代になっても、生きてゐるのか、死んでゐるのか、はっきりわからなかった」。人間というのは、肉体と魂が結びついて生存しているのだが、この魂というのが、しょっちゅう肉体を離れて遊離すると思念されていた。魂が遊離すると肉体は一時的に死んだような状態になるが、再び魂が肉体と結びついて生き返ることがままあった。そこで、魂があまりにも長い間肉体を遊離して、再び戻らないと観念された時に、その人は死んだというふうに理解された、というのである。

近頃ユダヤ系の思想家レヴィナスを読んでいる。色々啓発されるところがあって、なかでも「根源的な知」という言葉に、心を動かされた。「根源的」という言葉は、けっこう多くの思想家が使っているもので、とりあえずはヘーゲルとかマルクスの使い方が思い出される。マルクスなどはこの言葉を、物事をその根源においてとらえるという意味で使っているのだが、たしかにドイツ語では、ラジカルが根源的という意味の言葉であって、その言葉には、根っこという意味が込められている。そういえばマルクスもユダヤ系の思想家であった。ユダヤ系の思想家は、根源という言葉が特に好きなのかもしれない。

2003年の映画「蛇イチゴ」は西川美和の監督デビュー作である。西川は皮肉を利かせたブラック・コメディが得意だが、この映画はそういった西川の作風が早くも前面に出た作品だ。西川はこの映画で、典型的な日本人家族がもろくも崩壊していく過程を、皮肉たっぷりに描いている。

「葵上」は、源氏物語をもとにした近江猿楽系の古作の能を、世阿弥が改作したものである。現行の形になるまでに、いくつかの変遷があるとされている。たとえば、前シテの登場に、破れ車の作り物を出したり、もう一人別のシテツレを、青女房として出し、一定の役を持たせたりといったものだが、現行の演出では、どの流派でも省かれている。

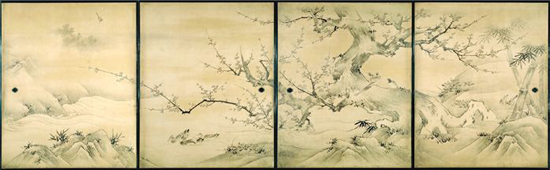

狩野永徳は、京都大徳寺聚光院方丈のために十六図からなる山水花鳥図を制作しているが、この「梅に小禽図」はその一部。四面の襖をつかい、画面いっぱいに枝を伸ばした梅樹と、その幹にとまる小禽を描いている。

アンドレイ・ルブリョフは15世紀初頭に活躍した人で、修道僧でありかつイコン作者であった。彼の名は、ロシアのイコン史上もっとも高名なこともあり、さまざまなイコンが彼の作だと伝えられてきた。しかし今日ルブリョフの作と断定されているものは、「ズヴェニゴロドのデイシス」の一部と「聖三位一体」だけである。

「三人姉妹」はロシアの中産階級を描いている。中産階級というのは、ロシアに限ったことではないが、身分が不安定である。没落して下層階級に転落する恐れがつねにある。だから、それなりの努力をせねばならない。しかし、努力にも限界があるので、没落の可能性が高まると、パニックのような状態に陥ったり、自分の境遇を直視できないで、判断停止のような状態になったりする。この戯曲に出て来るのは、そういった不安定さに怯えている人々なのである。

トランプの対中強硬政策が世界中の耳目を集めているが、対中強硬姿勢はトランプとその仲間だけではなく、ほとんどのアメリカ人に共通するものらしい。昨日(2019/02/23)の朝日には、ニューヨーク・タイムズのコラムニスト、デヴィッド・ブルックスの「中国の脅威」と題した小文が掲載されていたが、それを読むと、いまやすべてのアメリカ人にとって、中国は深刻な脅威であって、いまのうちに潰しておかねばならない敵だと認識されている様子が伝わって来る。また、今日の朝日には、一旦中国企業に発注したワシントン地下鉄の車両を、それがアメリカの機密をスパイする恐れがあるという理由で、キャンセルする動きがあることを伝えている。こうしたアメリカ人の動きは、どうもパラノイアに属するもので、過去のある時期に流行った黄禍論の再来を思わせる。

2015年のハンガリー映画「サウルの息子」は、ナチスの絶滅収容所を舞台にして、そこに生きる一人のゾンダー・コマンドを描いた作品である。ゾンダー・コマンドとはドイツ語で特別部隊という意味だが、絶滅収容所に集められた囚人(ユダヤ人)の中から選抜され、ドイツ人に代わって、同僚のユダヤ人虐殺に従事した人々のことをいう。カポとも呼ばれた。

枝を大きく張った檜の巨木を大画面いっぱいに描いたこの図柄は、安土桃山時代の障屏画を象徴するような作品だ。檜の質量感を強調するために、背景は単純化され、色の数も少なめにしている。

「ピンチランナー調書」では、脳に重い障害を負う子供を持つ親たちの連帯が語られる。そこがこの小説が、重い障害を持った子どもとその父親との関係をテーマにしながらも、それ以前の作品と大きく異なるところだ。それ以前の作品では、一組の父子があって、その父親が脳に障害を持った子どもを庇護するという関係が語られていた。この作品では、親は子どもを一方的に庇護するという関係ではない。父子の関係は、どちらかと言えば、子ども中心に動いてゆく。というより、子どもが親を導くというような関係が語られる。

これはモスクワのクレムリン内にあるブラゴヴェシェンスキー大聖堂のイコノスタシス。イコノスタシスとは、イコンで覆われた壁という意味で、その言葉通り聖堂内の壁がイコンによって覆われている。

反ナチス抵抗運動の悲劇を描いた映画「白バラの祈り」は、実際にあった出来事を映画化したものだ。1943年2月18日に、ミュンヘン大学の構内で反ナチスビラを配布したミュンヘン大学生の兄妹がゲシュタポによって逮捕され、その四日後に有罪判決を受けたうえで、その日のうちに死刑執行されたというもので、映画はこの四日間の出来事を忠実に再現したといわれる。原題の「ゾフィー・ショル 最後の日々(Sophie Scholl - Die letzten Tage)」は、逮捕された妹に焦点をあてて、まさに彼女の人生最後の四日間を浮かび上がらせたものだ。

折口信夫は「古代人の思考の基礎」という論考の中で、古代日本人の思考法の特徴について触れている。折口によれば、古代日本人の思考は、ある種の循環論法に従っていたという。それを折口は逆推理とか比論法とか呼んでいるが、これは西洋的な因果的思考とは非常に違ったものだ。今でこそ日本人は、西洋的な考え方になれてしまったが、その発想の根底には、この古代的な論理のかけらがいまでも残っていると考えているようである。

過日小生は、「民主主義と正義」と題する小論の中で正義概念の政治的な意義について考察した。その小論のテーマは、民主主義と自由との関係を明らかにすることだった。民主主義と自由とはかならずしも深い結びつきがあるわけではなく、歴史的に言っても、両者の結びつきは必然によってというよりは、偶然によってというほうがあたっているようである。というのも、民主主義は、カール・シュミットもいうとおり、独裁とも結びつきうるからだ。一方自由の擁護を中核とする自由主義は、独裁とは正反対のものであるが、自由の際限のない追及は、格差社会の進行を促し、社会に深い分断を招き入れる傾向をもつ。したがって、自由主義と民主主義とが理想的な結びつきを実現するためには、自由の節度ある行使ということが必要になる。その節度ある行使を実現するためには、自由という概念を、それよりも一次元高度の概念によって制約する必要がある。正義という概念は、その高度の概念、小生はそれを上位概念といったが、自由を限定するための上位概念なのである。

クリスエィアン・ペツォールトの2008年の映画「東ベルリンから来た女(Barbara)」は、ベルリンの壁が崩壊する以前のドイツを舞台にしている。日本語の題名からは、東ドイツから西ドイツへとやって来た女の物語かともとれるが、内容は東ドイツ国内でのことである。ベルリンから追放されて海岸沿いの小さな街にやってきた女性医師の物語なのである。日本語の題名はまぎらわしいが、原題では女主人公の名をとって、「バルバラ」となっている。

狩野永徳は、十代の若い頃に細密画に凝った。この洛中洛外図がその成果の一つで、永徳二十歳の頃の作品である。この作品は、細川家の依頼で制作されたと思われるが、後に信長の手に渡り、信長から上杉謙信へ贈られた。

イコンのなかには、街を敵から守ったり人々に奇跡を示したとして崇拝されているものも多い。この「ドンの聖母」は、モンゴル軍との戦いにおいて、ロシア軍を勝利に導いたという伝説があり、永い間ロシア人の崇拝の対象となってきた。

チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」は、「かもめ」に引き続き、ロシアの地主階級の家族を描いたものだ。地主といっても、広大な農地を持つわけでもなく、大勢の農奴を抱えているわけでもない。だが、汗水流して働かなくても済むほどの農地は持っている。その農地にしがみつくようにして、生きている人々がいる。この戯曲は、そうした小地主一家ともいうべき人々の日常を描いた作品である。

先日安倍晋三総理がある集会で、民主党政権の時代を悪夢と表現したことで批判を浴びた。それに対して安倍総理は、自分にも言論の自由があると答えた。かれにも言論の自由があるのは当然のことだが、その自由を行使したことで批判を浴びたのはどういうわけか。

ヴェルナー・ヘルツォークは、出世作となった「アギーレ」では南米を舞台に選んだが、1872年に作った作品「フィツカラルド(Fitzcarraldo)」もやはり南米を舞台にしている。しかも、目的は別にしても、南米の奥地を探検する所は共通している。この映画は、ひとりの野心家による壮大な探検の夢を描いているのである。実話を踏まえているのかどうかはわからないが、こんな夢を描いたヨーロッパ人がいても、不思議ではないと思わされるところがある。

狩野永徳はすでに十代の頃から非凡な才能を発揮し、祖父元信から狩野家の跡取りと期待された。その祖父から十七歳まで絵の手ほどきを受け、十歳のときには祖父に伴われて足利将軍義輝に謁見している。

「『個人的な体験』から『ピンチランナー調書』まで」と題する小文のなかで大江健三郎は、「ピンチランナー調書」と彼が題した長編小説の、かれにとっての位置づけについて触れている。それを簡単に言うと、自分が個人的に体験したことがら、それはかれの生涯に巨大な影響を与えたことがらであったが、そのことがら、すなわち障害を以て生まれた息子へのこだわりを「個人的な体験」以降表現してきたのであるが、その営みに一つのくぎりをつけたいというものであった。その思いを大江は、「『個人的な体験』ではじめたことはすべて、『ピンチランナー調書』で終えたと僕は考えている」と書いている。

デイシスは嘆願という意味。聖母マリアや洗礼者ヨハネを始めとする聖人たちが、キリストに対してこの世の救済を求めるさまを描いているとされる。このイコンの場合には、聖母マリアと洗礼者ヨハネが、キリストを挟んで、人類の救済を嘆願しているわけだ。

ヴェルナー・ヘルツォークの1974年の映画「カスパー・ハウザーの謎(Jeder für sich und Gott gegen alle)」は、十九世紀の初めごろに実在した孤児をテーマにした作品である。カスパー・ハウザーと名付けられたこの孤児は、生まれて以来牢屋のようなところに監禁され、人間世界との接触がいっさいなかった。そのため、人間として必要な知識や態度を身に着けていなかったといわれる。その少年が十六歳の時に、人間世界のなかに放り出される。かれは、十六歳にして初めて、人間として生きていくための知識や態度を身に着けるべく学習しなければならなかった。映画は、そんなかれの学習の過程を中心にして描いているのである。いわば野生児が文明人になる話である。

折口信夫の論考「大嘗祭の本義」は、大嘗祭を中心に皇室行事について語ったものである。皇室行事は神道をもとにしている。というか神道そのものである。折口自身は神道という言葉が気に入らないといっているが、ほかに適当な言葉がないので使っているようである。その神道とは、折口の理解によれば、皇室に集約的に体現されているので、皇室神道を語ることが即神道を語ることになる。神社の神道とか、民間の神道はみな、皇室の神道に淵源をもっている、というのが折口の主張である。

ヴェルナー・ヘルツォークはヴィム・ヴェンダースとならんでニュー・ジャーマン・シネマの旗手として知られる。1972年の映画「アギーレ 神の怒り」は彼の代表作だ。16世紀の南米を舞台にしたこの映画は、ヨーロッパ人の傲慢さと狂気を描いている。

ゴーン事件をめぐっては、日本の刑事司法手続きに対する海外からの批判は見られるが、こと日本国内に関して言えば、メディアはゴーンの有罪を当然の前提とした書き方をしているし、一般国民も、ゴーンは当然罰せられると思い込んでいるようである。それにはどうも理屈を超えたところがあるように見受けられるので、小生などは不気味な思いをさせられるところなのだが、なかにはこの事態の日本的な特殊性を指摘し、日本の検察には、この裁判で負ける可能性があると考えているものもいるようだ。

狩野秀頼は狩野元信の次男として生まれたが、当時絵仏師をつとめていた本郷家の養子になった。そんなこともあり、秀頼の画風は、狩野本流とはいささか違う趣を呈している。大和絵の影響を指摘できる。残された作品は少ないが、この高尾観楓図屏風はかれの代表作である。

「トルガの聖母」はヤロスラーブリを守護するイコンとして信仰を集めてきた。このイコンは、ヤロスラーブリ近郊のトルガ河畔で、プロホル主教の前に姿を現し、以後ヤロスラーブリを守護してきた。主教はこのイコンのためにトルグスキー修道院を建て、長らくそこに安置してきた。いまではトレチャコフ美術館に移されている。

「かもめ」は、チェーホフの四つの長編戯曲のうちの最初のものである。既に短編小説作家として成功していたチェーホフは、この戯曲で、短編小説とは違う世界を描き上げようとした。チェーホフが短編小説で描いたのは、ロシア人の個人としての典型であったといえるが、この戯曲でめざしたのは、ロシア人の家庭、しかも地主階級に属する家庭の典型であったと言えるのではないか。その意味でこの戯曲は、革命以前におけるロシアの地主階級のメンタリティを描いたものと言えよう。

読書誌「図書」(2019年1月号)に、中国文学者の武田雅哉が寄せた小文「熊さん八つぁん」がなかなか面白かった。これは、今年の干支であるイノシシを材料にして、中国文化の一端について考察しているものだが、その語り口が非常に洒落ている。そこで、この人の書いた本も面白かろうと思って、いろいろ探したところ、「鬼子たちの肖像」というのが目に留まり、読んでみた次第だ。

2012年の映画「かぞくのくに」は、在日朝鮮人と北朝鮮のかかわりあいをテーマにした作品である。監督のヤン・ヨンヒは韓国籍だそうだが、両親は北朝鮮籍だったという。そのヤン・ヨンヒが、北朝鮮に対する徹底的な批判意識というか、拒絶感情のようなものを、この映画に込めていると伝わって来る。近親憎悪ともいうべきその感情がどこから来ているのか、日本人の筆者にはわからない。ディストピア社会に生きる同胞への憐憫なのか、あるいは嘲笑なのか、それとも侮蔑なのか。

この四季花鳥図も、松栄が大徳寺の為に制作した一点。一対の衝立からなり、それぞれの裏表に図柄が描かれている。これは衝立の特性を生かした作りだ。表面二面には四季花鳥図を、裏面二面には人物図を描いている。

大江健三郎には反権力的な志向が強く見られるが、それは「洪水はわが魂に及び」では、警察への反感という形で現われる。大江が警察を正面から取り上げて手厳しく批判するのはこの作品が初めてだ。警察こそは権力の権化みたいなものなので、その描き方を通じて、大江の反権力的思考の内実がよくわかるのではないか。

「金髪の天使」と呼ばれるこのイコンは、1200年ごろに作られ、モスクワのウスペンスキー大聖堂に保存されていたもの。小さいイコン(48.8×38.8㎝)であり、個人的な崇拝の対象として作られたか、あるいはデイシスの一部だったのか、はっきりとはわからない。

北野武の1999年の映画「菊次郎の夏」は、北野にしては珍しくロードムーヴィーである。北野演じる菊次郎という風来坊が、母親に捨てられた子供とともに旅に出る。目的は、とりあえずは、愛知県の豊橋に住んでいる子どもの母親に会いに行くことだが、ついでに菊次郎も自分を捨てた母親に会いに行こうとする。その結果、子どもの母親は他の男と結婚して自分の新しい家族をもっていることがわかり、菊次郎の母親は老人ホームの嫌われものになって生きていることがわかる。そんな事態を前にして、子どもも菊次郎も自分の母親に会う気持ちになれないという、悲しい物語だ。

折口信夫が神道の興隆を意図していたことはよく知られている。しかしこの神道という言葉を折口は嫌い、「近来、少なくとも私だけは、神道という言葉を使わないようにしている」と言っていた(「神道に現われた民族論理」)。その理由は、神道という言葉は、神道の内部から使われるようになったものではなく、仏教側がつけた名だというのである。仏教側では神道を、仏の教えに対立するものとして(日本土着の)神の道と言い、仏教より一段劣ったものと考えていた。だから神道側ではこれを排斥すべきなのに、かえってそれを有難がって、自分でも神道と呼ぶようになった。これはおかしなことだ、とうのが折口の感想なのである。

是枝裕和の2017年の映画「三度目の殺人」は、法廷を舞台としたサスペンスドラマであるが、サスペンスがききすぎて、かなりわかりづらいところがある。当初は犯行を認めていた被疑者(役所広司)が、弁護士(福山雅治)とのやりとりの中で何度も供述を変え、挙句には犯行を否定したりする。最後には有罪判決を下されて死刑になるのだが、本人はそれを残念なこととは思っていないらしい。そんな被疑者を見て弁護士は、真実は何かについて自信が持てない。いったい自分は何のためにこの男の弁護をしていたのか、途方に暮れるのである。そしてこの男の目的は、自分も含めた司法関係者を愚弄することにあったのではないかと、そんな風に思ったに違いない、というふうに伝わって来る。

狩野元信には三人の子があり、いずれも父に倣って絵を描いたが、長男の宗信が若くして死に、次男の秀頼が他家へ養子に出たため、三男の松栄が狩野の本流を継いだ。松栄は、父の元信、子の永徳に挟まれて軽く見られる傾向にあるが、なかなか味わい深い絵を描いている。また、後の狩野派の特徴となる金地の豪華絢爛たる様式のはしりのようなものも感じさせる。

「ウラジーミルの聖母」のイコンは、1131年にコンスタンチノープルからキエフに運ばれ、次いでウラジーミルに移されてウスペンスキー大聖堂に安置された。キプチャク汗国を創始したバトウ・ハーンのモンゴル軍が1237年にウラジーミルの街を略奪した時には、彼らはこの像を飾っていたリザを持ち去ったが、イコンそのものには手をつけなかった。

アントン・チェーホフの一幕もの戯曲「熊」は、好色な中年男と世間知らずな未亡人との一目惚れの恋を描いたものだ。テーマ設定としては、短編小説「犬を連れた奥さん」と似ている。こちらの方が十年も前に書かれていることもあり、テーマの特徴がより単純化された形で現われている。それは一言で言えば、ロシア人男女の刹那的な傾向とかかわりがある。ロシアの男はわけもなく女に一目惚れし、女もそれに対してわけもなく応えるという傾向だ。こういう話を読まされると、ロシア人と言うのは実に純粋な人々だと思わせられる。

神田小川町のイタリア料理店ラ・コモディタに小生が豊穣たる熟女たちを連れて行ったのはもう八年も前のことだったが、その折の店の雰囲気とか料理の味がよかったので、是非もう一度いってみたいわ、と熟女たちがいうので、今年の新年会をその店で催した次第だった。

是枝裕和の2016年の映画「海よりもまだ深く」は、前年の「海街ダイアリー」と似た雰囲気の作品である。ある家族の日常生活を淡々と描いている。描かれているのは、なんということもない平凡な生活なのだが、そこに見る人はなにか自分に通じるものを感じる。そこが映画を陳腐なものにさせず、人々の共感を得る所以なのだと思う。

あひるの新年会を例の新宿駅西口の居酒屋で催した。この日集まったあひるは、えかきあひること小生のほか、ミーさんあひる、オーさんあひる、シズちゃんあひる、ヨコちゃんあひる、イマちゃんあひるの計六羽でした。少尉あひるは体調が悪いとの理由で、アンちゃんあひるは家事多忙との理由でそれぞれ欠席した。家事多忙とはどういうことかねと聞いたところ、アンちゃんあひるは奥さんあひるが働きに出ていて、旦那のアンちゃんあひるが家事万端を担当しているのだそうです。

京都妙心寺塔頭霊雲院方丈の襖絵群は、狩野元信の作品である。この塔頭が建立されたのは天文十二年(1543)であるが、この襖絵群はその際に制作されたものと思われる。上の写真はそのうちの一点、霊雲観覧桃図である。

大江健三郎の小説は、女性が大きなウェイトを占めている。処女作の「奇妙な仕事」以来、女性たちは主人公の影のようなものとしてかなりな存在感を以て大江の小説世界を彩ってきた。「個人的な体験」以降は、大江の息子たる子どもが大きな役割を占めるようになるが、それでも女性の役割が小さくなるわけではない。女性は大江の小説世界にとってのキーパーソン的な役割を付与され続けるのである。

「ウスチュグの受胎告知」を描いたこのイコンは、「ルカによる福音書」のなかの受胎告知の場面を描いたもの。最初ノヴゴロドで作られ、その後モスクワのウスペンスキー大聖堂に移されたが、現在はトレチャコフ美術館にある。

是枝裕和の映画「花よりもなほ」は、「誰も知らない」の次の作品だが、同じ監督の映画とは思われないほど、違った印象を受ける。「誰も知らない」が日本の現代社会への強い批判意識に裏打ちされているのに対して、この映画は徳川時代の昔の日本を舞台にして、気軽なエンタメ気分があふれている。基本的には、エンタメ作品といってよいだろう。だが、良質なエンタメであり、見てて気分がいい。小生の好きな女優宮沢リエが出ているということもあるが。

最近のコメント