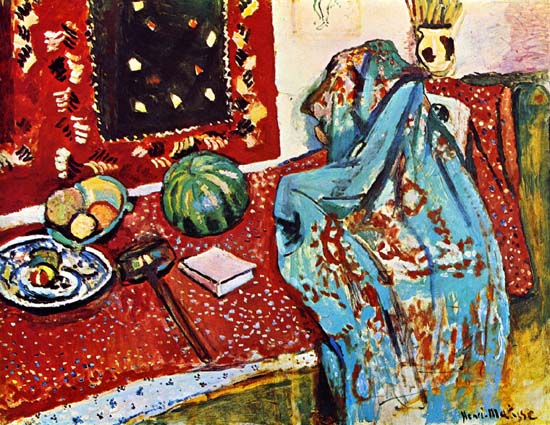

1905年から6年にかけて、マティスはフォーヴィズムのスタイルを確立したのだが、それと平行してセザンヌに大きな関心を寄せ、セザンヌにインスピレーションを受けた絵もいくつか描いた。1906年の作品「赤い絨毯(Les tapis rouges)」はその一つだ。

この絵は、色彩の鮮やかさと、一見無造作に見える配色がフォーヴィズムの特徴を感じさせるのだが、構図やブラシワークにセザンヌの影響が強く認められる。批評家のなかには「ほとんどセザンヌだ」というものもある。

フォーヴィズム運動というのは、印象派やキュビズムなどと比べると、共通するコンセプトが明確でないとよく言われる。従来の絵と比較して実に型破りの印象を与えたことで、その型破りなところを「野獣=フォーヴ」だと、半ば罵倒の感覚で言われるようになっただけだ、という冷めた見方もある。だから運動としては長続きせずに(実質三年間くらい)、マティスをはじめそれぞれが別の次元へと進んでいった。

セザンヌに惹かれたことは、マティスにとっては、この新しい次元への飛躍のきっかけとなったものだといえる。マティスは別にセザンヌ的な絵を描くようになったわけではないが、セザンヌが絵について語っている理屈には大いに理由があると思って、その理論を積極的に取り入れようとした。その成果は、構図における自由さとか、配色の調和といったところに現れた。

ピカソもまた、同じような時期にセザンヌの理屈を摂取し、彼なりにそれを敷衍した結果、キュビズムにたどり着いた。キュビズムはピカソによるセザンヌ解釈の成果といえるわけだ。それと同じような意味で、マティスなりにセザンヌを解釈した結果が、フォーヴィズム以降のあの色彩の魔術の世界となって結晶するわけである。

セザンヌは対象を見つめる視点を自由に変化させたのだったが、マティスはそれを更に推し進めて、視線の解体と言うべきものにたどり着いた。この絵はまだ具象的な面が強いので、その分だけ視線は明瞭になっているが、それでも、手前のテーブルと背景の壁が渾然と溶け合うなど、遠近法を無視した描き方になっている。

この絵のもうひとつの特徴は、絨毯のパターンに対するマティスの偏愛ともいうべきものだ。その偏愛をマティスは、セザンヌ流のブラシワークで表現している。(1906年、キャンバスに油彩、89×116.5cm グルノーブル、絵画彫刻美術館)

コメントする