1880年以降、セザンヌは印象派の影響を脱して自分独自の画風を追求する。その画風はのちに構成主義と呼ばれるようになるものだ。対象を、そのままに再現するのではなく、一定の理念にもとづいて再構成する。それにふさわしい効果を出すために、ブラシワークとか色彩の配置も工夫した。そうした斬新な方法意識が、フォーヴィズムやキュビズムに多大な影響を及ぼす。それゆえセザンヌは、今日では、現代絵画の祖といわれている。

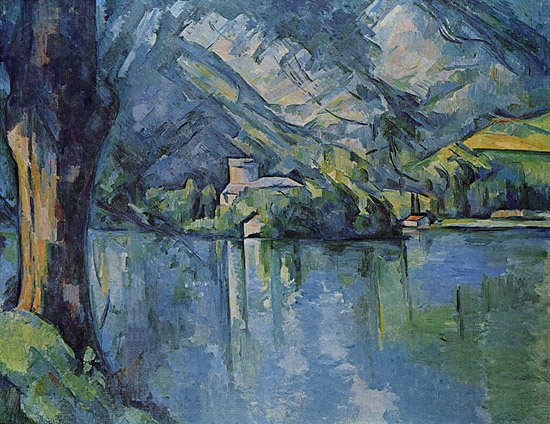

「ポントワーズのクルーヴルの水車小屋(Le moulin sur la Couleuvre à Pontoise)」と題されたこの絵は、彼の構成主義時代の一番早い時期の作品。印象派とは全く異なる。また、印象派以前のどの画風とも異なる独自の雰囲気を早くも感じさせる作品である。

ポントワーズは、イル・ド・フランス地域の県。クルーヴルはそのなかの一地方であろう。そこに立っている風車小屋を、この絵はモチーフにしている。

構図にはそんなに斬新なものはない。だが、遠近法を無視し、対象をいったん解体したうえでそれを組み合わせて再構成するというやり方は、非常に斬新なものだ。

(1881年 カンバスに油彩 73.5×91.5㎝ ベルリン国立美術館)

最近のコメント