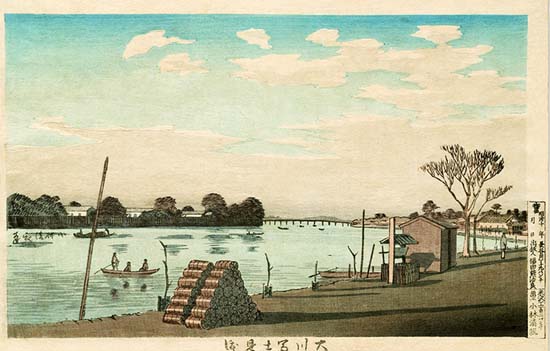

(大川富士見渡 明治十三年)

富士見の渡しは、今の蔵前橋のやや下流、蔵前工業高校と対岸の同愛記念病院あたりを結んでいた。船の上から富士がよく見えたことから、この名がついたと言われる。震災後に蔵前橋が架けられるまで、渡し舟は続いた。

図柄は、渡し場から両国橋方面を眺め渡したもの。手前が上流であるから、右手前の河岸は蔵前ということになる。蔵前は幕府の御用米の集積地であった。画面に見える俵のようなものは、米俵を積んでいるさまを描いたと思われる。かならずしも実景ではなかったかもしれぬ。

両岸を行き交う渡し舟が描かれている。渡し舟の蔵前側の発着場は、周囲になにもない閑散とした光景を呈している。

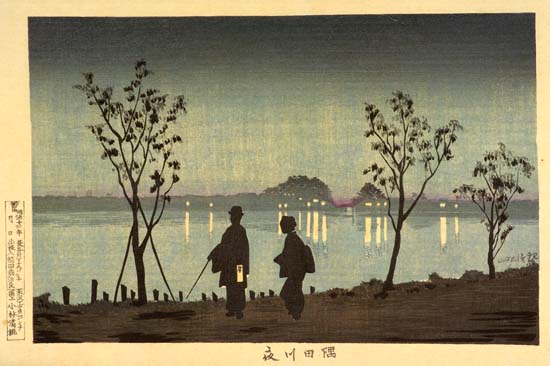

(隅田川夜)

「隅田川夜」とだけあって、隅田川のどのあたりを描いたものか明示がない。手前の閑散とした光景に対して、対岸には灯りがともって、それなりに賑やかに見えるから、手前が東、向かいが西だと思われる。この時代、隅田川の西(右)岸でにぎやかな場所といえば、浅草とか日本橋といったところか。

宵闇のなかから、男女のシルエットが浮かび上がっている。男女とも和服姿だ。男は和服を着て西洋帽子をかぶっている。

コメントする