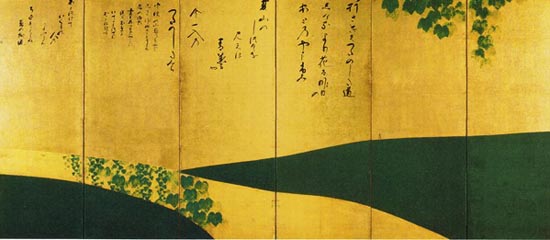

蔦の細道図屏風は、伊勢物語第九段東下りのうち、宇津の山の蔦かずらの生い茂った細道の部分をイメージ化したものに、烏丸光弘が賛として七首の歌を書いたものだ。賛の歌は、いずれも伊勢物語からとられたものではなく、光弘が物語の雰囲気を踏まえて独自に詠んだものと思われる。この部分の原文は次のとおりである。

「行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、蔦かへでは茂り、もの心ぼそく、すゞろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。かゝる道はいかでかいまする、といふを見れば見し人なりけり。 京に、その人の御もとにとて、ふみかきてつく。

駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり」

絵には、業平も修行者も登場せず、蔦かずらの生い茂った細道が、やや図案的なタッチで描かれている。そのタッチがいかにも装飾的なので、宗達の真筆を疑う意見もあるが、いまでは大方宗達の作品と評価されている。

六曲一双の図屏風で、両者が、テーマの上でも構図の上でも緊密に連携している。右隻の土坡がそのまま左隻に連続しているといった具合だ。

上は左隻。賛の歌は以下のとおりである

行さきもつたのした道しけるより花は昨日のあとのやまふみ

夏山のしつくを見えは青葉もや今一入のつたのしたみち

宇津の山蔦の青葉のしけりつつゆめにもうとき花の面影

書もあへすみやこに送る玉章よいてことつてむひとはいつらは

あとつけていくらの人のかよふらんちよもかはらぬ蔦の細道

これは右隻。賛の歌は次のとおり。

茂りてそむかしの跡も残りけるたとらはたとれ蔦のほそ道

ゆかりて見る宇津の山辺はうつしゑのまことわすれてゆめかとそおもふ

(紙本着色 各159.0×361.0㎝ 京都相国寺 重文)

コメントする