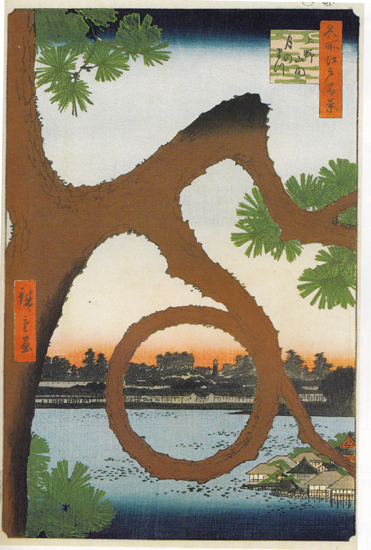

(89景 上野山内月のまつ)

上野不忍池のほとりに、奇妙な形の松の木がたっていて、月の松と呼ばれていた。11景には、清水の舞台のあたりから見下ろした不忍池と、そのほとりに立っている月の松の様子が描かれているが、この絵はその月の松をクローズアップして描いたもの。

松の枝がつくる円形の空間の中に、対岸の景色を収めている。右手下には、中島と弁天社が見える。これは池を琵琶湖に、中島を竹生島に見立てたものだ。

上野の山に庶民が入れるのは限られた時期だけだったが、不忍池にはいつでも立ち寄ることができた。人々はこの池に遊んで、四季折々の景色を楽しみながら、蓮飯を賞味したという。蓮はこの頃から不忍池の名物だった。

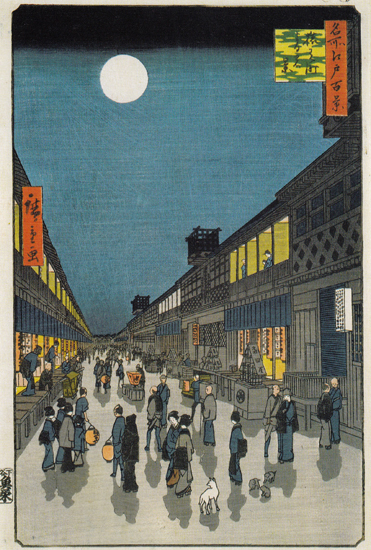

(90景 猿わか町よるの景)

猿若町は浅草寺の北東部にある。従来日本橋にあった芝居小屋を、天保改革の際にこの地に移したことで、新しい興行地となった。域内には三軒の芝居小屋と、二軒の人形芝居があり、それを囲んで茶屋などが櫛比していた。なお、猿若町の名は、江戸歌舞伎の名跡猿若勘三郎の名からとったものである。

この絵は、通りの北側から南方面を眺めた構図。右手の手前から、森田座、市村座、中村座が並び、左手には二軒の人形芝居が並んでいた。

折からの満月の光に照らされて、通りは人々で賑やかな様子を呈している。近くには浅草寺があり、また吉原の遊廓街があった。ここで芝居を観た後、吉原に繰り出す人もいたことであろう。

コメントする