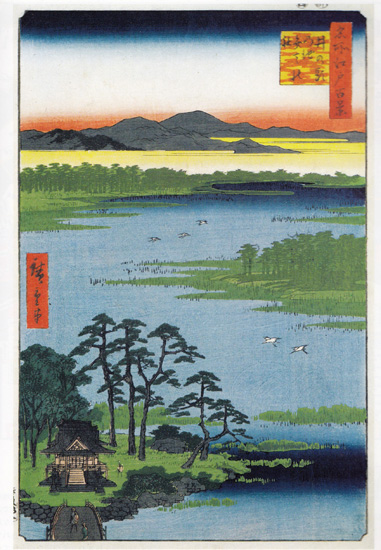

(87景 井の頭の池弁天の社)

井之頭の池は神田川の源流となるもの。もともと水量の豊かな湧水池であったものを、家康がこれを水源として、江戸への上水供給を目的に神田上水をつくった。それが今日の神田川の由来である。神田上水が完成したのは、三代将軍家光の時。その家光が、井之頭池を訪れた際に、これを井頭と命名したと伝えられている。

その池の西の端近くに弁天の社が立っている。銭洗弁天とも言われる。弁天はインド発祥で水のせせらぎの神だった。そこから音楽とか水と深く結び付くようになった。竹生島の弁天はその典型で、水中に浮かんで楽器を演奏するイメージが定着している。

この絵は、池の南側から北の方向を俯瞰した構図。池はかなりな大きさに描かれているが、これは誇張だろうと思う。また、弁天社のあたりの地形も、実際のものとは違っているようだ。遠くに見える山々は日光あたりと思われる。

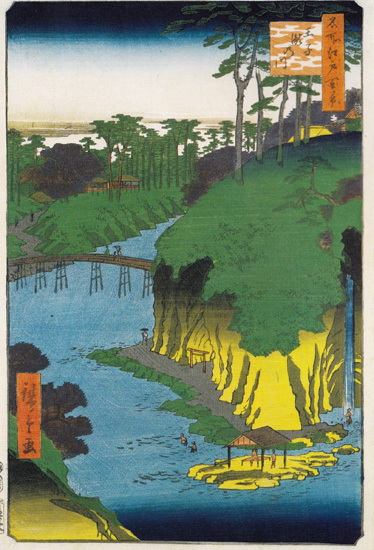

(88景 王子滝の川)

滝野川は、石神井川の一部で王子の上流を言う。そのあたりは川が台地をえぐって渓谷のようになり、そこに多くの滝がかかっていたことから滝野川と呼ばれるようになったものだ。

この絵は滝野川の上流から下流を眺めた構図。左手にかかっている橋は紅葉橋といって今でもある。その紅葉橋の右手、台地の上に金剛寺という寺がたっている。この寺も、いまでもある。

右手に一筋の滝が描かれ、その滝の水に一人の男が打たれている。海水浴の習慣がなかった当時、瀧に打たれるのは格好の水遊びでもあった。修行のために滝に打たれる人も無論いた。

コメントする