元和から寛永にかけて、京都では湯女が流行った。湯女とは、湯屋で働く女のことで、当初は客の垢を流したり髪を洗ったりしていたが、そのうち酒席にはべったり、容色を売るようになってゆき、風俗を乱すとして取り締まりを受けるようになった。その代りに男の三助があらわれたというわけである。三助なら昭和の頃まで存在したものだ。

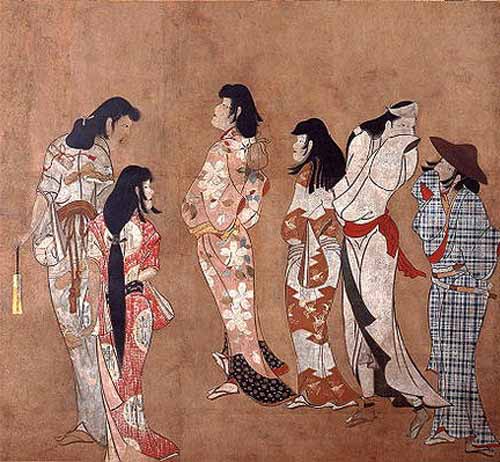

これは、それぞれに着飾って往来を闊歩する六人の湯女を描いたもの。懐手をして歩く女を先頭に四人の女が行き、それを右側の二人の女が見返す。全体としてあでやかな群像で、しかもエネルギッシュな印象が伝わって来る。

女たちの来ている衣装がそれぞれ特色があり、当時の服飾の特徴がうかがわれる貴重な資料にもなっている。

(紙本着色 一幅 72.5×80.1㎝ MOA美術館 重文)

コメントする