アンリ・ルソーが画家として出発したのは40歳代半ばのことで、まがりなりにも名が知られるようになったのは60歳を過ぎてだった。その遅咲きの画家人生も、66歳で中断された。かれはその年で、脚にできた癌性の壊疽がもとで死んでしまったのである。それも極貧のうちで。かれは墓を建てるために必要な資産を残さなかったので、パリの共同墓地にひっそりと葬られたのであった。

そんな人生だったが、アンリ・ルソーは後悔しなかったと思う。かれはそれほど絵を描くことが好きだったのだ。世界の芸術史上かれほど絵を描くことを愛した人はいなかったのではないか。かれはまた恋多き人で、常に恋をしていなければ気が済まなかった。かれは生涯に二度正式な結婚をしているが、それらの結婚はいずれも長くは続かなかった。そのほかにも、かれは別の結婚の機会を求めて大勢の女性にモーションをかけつづけたのだったが、どれも実らなかった。時には露骨な軽蔑をもって求愛を拒絶されたこともあった。だがルソーは、そんなことではへこたれなかった。絵を描くことが、自分の境遇の惨めさを帳消しにしてくれたからだ。

ルソーは、非常に遅咲きの画家で、その画風は素人じみていたので、玄人の筋からは殆ど評価されなかった。ルソーの時代に画家を目指したものは、官選のサロンに応募して審査を通ることが条件だったが、ルソーがそうした審査に通ったということはなかった。彼の描いた絵は、審査の対象にもならないほど、稚拙なものと判断されたからである。それ故ルソーは、無審査で出展できるアンデパンダン展に出展し続けた。その評価はさんざんたるものだった。無視されるのでなければ、軽蔑を込めて罵倒されたのだ。

そんなルソーの絵を評価してくれたのは、アポリネールといった変わった文学者のほかは、まだ有名になる前の若い画家たちだった。とくにピカソはルソーを高く評価して、その作品をいくつか手に入れたほどである。ルソー自身は、アカデミーに評価されることを望んでやまなかったのだが、かれの生前に高く評価してくれたのは、アカデミーの主流とは関係のない人たちだった。そんなわけでルソーは、画家として成功したとは決して言えず、したがって極貧の中で死を迎えることとなったわけである。

ルソーが特定の画家に師事して絵を学んだという形跡はない。完全に自己流だった。それも若い頃ではなく、40歳代の半ばになって描き始めたようである。ルソーの絵には、構図的にも色彩的にも稚拙な所が指摘されるが、それはわざとそうしているというよりは、彼の本来の技術水準を反映しているといってよい。ルソーは、おそらく本格的なデッサンを勉強したこともなく、また色使いも自己流だった。だが、かれは無類の努力家であり、努力を重ねながら、少しづつ進歩していった。晩年の、異国風景を中心とした一連の作品には、かれなりの高度な技術の達成を見て取れる。

ルソーは、税官吏ルソーと綽名されるが、それはかれの若い頃の職業から来ている。かれはパリ市入市税関というところに、27歳から49歳までつとめた。無能でいつまでもうだつのあがらない小役人だった。ルソーは税関に入る前にクレマンスという女性と一度目の結婚をしているが、それ以前には軍隊生活を6年間している。軍隊でもうだつのあがらない兵士だったことは、除隊するまで二等兵のままだったことに窺われる。ルソーは、一生活者としては、徹底的に無能だったのである。かれが女性に軽蔑されたのは、そういうところに理由があるのだろう。そんなルソーと結婚してくれたクレマンスは、気持ちのやさしい女性だったにちがいない。

ルソーが画家として本格的なデビューをするのは、1886年の第二回アンデパンダン展に、「カーニバルの晩」ほか三点の作品を出展したことによってだった。本格的と言っても、それはルソーの立場に立ってのことで、世間的には存在しないも同然だった。彼の存在が一部の人の目にとまるようになるのは、五十歳を過ぎてからだった。「戦争」とか「眠れるジプシー女」といった作品が、かれの初期の代表作である。初期といっても、ルソーはスタートが遅かったので、年齢的にはなかりな年になってはいたのだが。

ルソーの名が、広くとどろき渡るようになったのは、1907年のサロンドートンヌに出展した「蛇使い」の成功によってだった。この絵はルソーのオリジナリティを万人に認めさせたもので、これ以降、彼の稚拙さをあげつらって嘲笑する批評はほとんどなくなった。時にルソーは63歳にもなっていた。

最晩年のルソーは、異国風景と題する一連の作品を制作する。それらはみな、熱帯のジャンブルを背景にして、動物や人間を描いたものだったが、それの嚆矢となる作品は、1905年のアンデパンダン展に出展した「飢えたライオン」である。以後ルソーは精力的に同じようなモチーフの絵を描き続け、畢生の大作と言うべき「夢」で頂点を迎えるのである。

ルソーを語る人たちが必ずといってよいほど言及するものに、1908年にピカソのアトリエで行われたルソーを囲む会である。この会には、主人のピカソのほか、アポリネールとその恋人マリー・ローランサン、そのほか数名の芸術家が出席して、さまざまな逸話を残した。その逸話がルソーについての神話のようなものを生み出し、ルソーは謎多き画家として認識されるようになった。

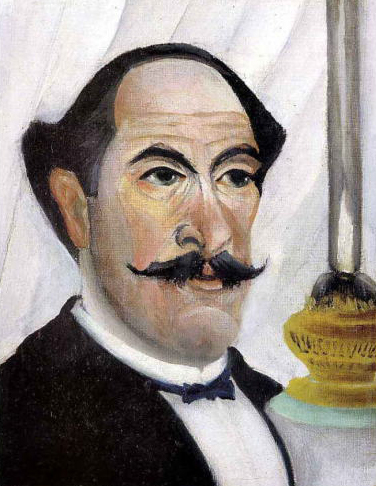

たしかにルソーには、謎の部分が多い。かれは生涯に二度刑事事件を起こした。一度目は少年時代の窃盗事件で、かれが軍に入隊したのは、その汚名をはらすためだったとされている。二度目は、1907年に起した詐欺事件で、ルソーは63歳にもなっていながら、いかがわしい人間に詐欺の片棒を担がされたのである。こうした事件を通じて見えてくるのは、ルソーの世間知らずなナイーブさである。だがそのナイーブさが、画家としてはプラスに働いたといえなくもない。ここではそんなルソーの代表的な作品をとりあげ、鑑賞しながら適宜解説・批評を加えたい。(上の絵はルソーの自画像)

コメントする