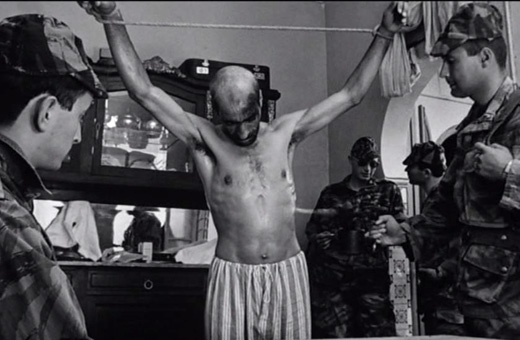

イングマール・ベルイマンの1958年の映画「魔術師(Ansiktet)」は、19世紀半ばのスウェーデンを舞台に、旅の魔術師一座の受難を描いた作品。19世紀もなかばともなれば、科学的な思考が普及して、伝統的な魔術はうさん臭い目で見られるようになっていた。そういう時代状況を背景にして、魔術師たちが迫害されるところを描いたわけである。21世紀の今日では、魔術は手品のようなものと思われて、娯楽として消費されるのであるが、19世紀の半ばのスウェーデンにおいては、魔術はまだ民衆の心をとらえるものをもっており、単なる娯楽とは思われていなかった。そんな魔術使いたちを、権力者たちが迷妄と決めつけ、迫害するのである。

最近のコメント