四方山話の会の連中と平成卅一年度の新年会を催した。場所は例によって新橋の鳥料理屋古今亭、会する者は小生の外、越、浦、石、栗、梶、小、岩、六谷の計九名。この他三人が参加予定だったが、急な事情で来られないことになったそうだ。

2019年1月アーカイブ

能楽には「翁」という演目がある。いまでも正月には必ず演じられているほか、流派家元の重要行事の際にも演じられるなど、特別の意義を付与されている。この「翁」を折口信夫は民俗学的な視点から解説しているのであるが、その論旨を簡単に言えば、翁とは折口のいうところの「常世人」あるいは「まれびと」が芸能化したものだということになる。

「幻の光」は、是枝裕和のデビュー作である。テーマは女の生き方だ。夫を不可解な事故で失った女が、小さな子どもを伴なって別の男に嫁入りするが、前の夫のことが忘れられないで、いつまでもこだわり続ける。そんな妻を、新しい夫は忍耐を以て受けとめるといった内容の話だ。

狩野元信は、正信の嫡子として狩野家の繁栄を託された。しかし時代は戦国の世と変わり、かれは足利将軍家の保護を期待できなかった。一時は諸国を放浪するほど困窮したらしいが、やがて京都の有力寺院の保護を得て、狩野派の存続を図った。苦労しながら家を盛り立てていったのである。

聖母像とともにロシア正教の初期のイコンに多く描かれたのはキリストの顔「聖顔」である。それにはわけがある。イコンは常に偶像崇拝の嫌疑をかけられる傾向があったが、聖顔については、その嫌疑をかなり和らげられると信じられていたのである。

チェーホフの短編小説「犬を連れた奥さん」は、好色な中年男と世間知らずの尻軽女との恋を描いている。こういう組み合わせは、我々日本人にとっては、だいたいが、男が女を弄んで終りという形になりやすいが、ロシア人の場合には必ずしも、そうはならないらしい。女のほうより男のほうが熱くなってしまうのだ。ということは、結果としては、女が男を弄んだ形になる。これは、どういうことか。前回とりあげた「可愛い女」では、ロシア人女性の典型として、自分の判断を持たぬ受動的な女性像が示されていたのだが、この小説では、ある意味男を弄ぶ積極的な女性像が示されているようにも見える。一体どちらの女性像が、ロシア人女性の典型に近いのだろうか。

ヴィム:ヴェンダースの2004年の映画「ランド・オブ・プレンティ」は9.11後のアメリカ社会の一断面を描いている。9.11テロはアメリカ国民に深刻なダメージを与え、アメリカにはイスラムに対する敵意が蔓延するようになった。その敵意がイラク戦争を起こさせるのであるし、またヘイトクライムを増加させもした。トランプ大統領の登場にも、そのような敵意による社会の不寛容と分断が、幾分かは作用しているのだと思われる。

狩野派の創始者狩野正信は、室町幕府の御用絵師として活躍した。以後狩野家は、時の権力者と結びつき、その政治的影響力を駆使しながら、画壇を支配していくわけである。そういう意味では、正信は狩野派の創始者としての面目躍如といった趣を呈している。

大江健三郎は「個人的な体験」においてはじめて脳に異常を持って生まれて来た息子を正面から取り上げたが、それは多分にそんな息子と向き合う父親の悩みに寄り添った内容のものだった。ところが「洪水はわが魂に及び」では、息子の視線に寄り添う姿勢を見せている。もっともそんな息子を大江の分身らしい大木勇魚は「白痴」と呼んで、かなり屈折したところを見せてはいるのだが。

ロシアにキリスト教が入って来たのは、10世紀にキエフ大公ウラジーミルがキリスト教徒になって以来ということになっている。その際に、大公がクリミア半島のヘルソンからもってきたというのが、この「ヘルソンの聖母」と呼ばれるイコンである。

ミリオンダラー・ホテルはロサンゼルスに実在するホテルだそうだ。もし映画のとおりだとしたら、名前とは裏腹に安宿ということらしい。映画はその安宿を舞台にして、ある種のサスペンス・ストーリーを展開してみせる。ある種のサスペンスと限定的な言い方をするのは、サスペンスとしては多少ゆるんだところがあるためだ。その理由は、主人公の青年が知的障害者で、かれの行動がかなりずっこけた印象を与えるからだ。

安部晋三総理がモスクワまで出向いて行って、プーチンと直談判した。これに先立って安倍総理は、この会談で北方領土問題を解決し、日ロ平和条約の締結に向けた動きを加速させると国民に言っていたので、小生などもその成り行きに大いに注目していたのだったが、結果的には何事も起こらなかった。安倍総理の国民向けのメッセージは、空手形に終わった形だ。小生はそれでよかったと思っている。

折口信夫は小論「餓鬼阿弥蘇生譚」で、説経「小栗判官」の蘇生譚を取り上げている。この説経のテクストには多くの異本があるらしいが、折口はもっとも正統なものとして国書刊行会本を取り上げ、それにもとづいて、小栗の餓鬼阿弥としての蘇生を論じている。その論旨は、この蘇生譚に日本人古来の霊魂観が込められているというものだ。

ヴィム・ヴェンダースが「ベルリン、天使の詩(Der Himmel über Berlin)」を作ったのは1987年のことだから、まだベルリンの壁があった頃だ。その頃のベルリンの街を、この映画は詩情豊かに描いていた。筋らしきものはない。二人の堕天使がベルリンの街に下りて来て、街の佇まいを見物しながら、人々の暮らしぶりを観察し、時には不幸な人に寄り添いながら、感想を詩にして披露する。その詩というのは、「子供は子供だった頃」に始まり、「ブルーベリーがいっぱい降って来た」とか「くるみを食べて舌を荒らした」とか続くものだ。映画の中で空から降って来たのは、ブルーベリーではなく、天使だったわけだが。

山子夫妻及び落の諸子と神楽坂で小宴を催した。例年ならこれに松子が加わるところだが、彼は昨年の秋に亡くなった。そこで彼を偲びながらの新年会となった。会場は毘沙門天前の路地を入った世喜という小料理屋。以前なんどか立ち寄ったことのある店だ。

狩野派は、室町時代の末期に出た狩野元信(1476-1559)に始まり、永徳(1543-1590)によって画壇の主流の地位を確固としたものとし、探幽(1602-1674)が徳川政権の御用画師としての地位を獲得し、以後徳川時代を通じて、画壇を支配した。いわば日本におけるアカデミーを主催したようなものである。

ロシア正教といえばイコンが思い浮かぶほど、イコンはロシア人の生活に溶け込んでいる。現在ではその美術的な価値が評価され、美術品としての関心も集めている。しかしイコンはあくまでも信仰と深いかかわりがあるので、その面を無視して美術品としてだけ見るのは片手落ちだ。とはいっても、いまでは教会以外の場所、たとえば美術館でもイコンは収集・展示されており、これを美術的な関心から見ようとする人も増えている。我々のようなロシア正教徒でないものにとっては、なおさらのことだ。

チェーホフが「可愛い女」で描いて見せたのは、ロシア人女性の典型的なタイプということなのだろうか。日頃ロシアと接する機会に乏しい我々普通の日本人にとっては、ロシア理解のカギになるのはロシア文学ということになろうが、そのロシア文学に描かれたロシア人女性というのは、たとえば「アンナ・カレーニナ」におけるアンナのような、自立心の強い女というイメージがある一方、ドストエフスキーの小説、たとえば「罪と罰」に登場する敬虔で、自己主張をしない女たちのイメージもある。どちらがより正確に典型的なロシア人女性に近いのか、筆者などにはわからないが、チェーホフのこの小説を読むと、どうもロシア人女性に多いタイプは、敬虔で自己主張をしない女性なのではないかと、思われたりもする。

イギリスではいまEUからの離脱、いわゆるBREXITをめぐって大変な騒ぎになっている。その騒ぎの陰に隠れてあまり見えないが、長らく低迷してきた労働党がこの問題に大きな影響を及ぼしているのだという。小生は、イギリスの政治とかそのなかでの労働党の存在にほとんど注意を払ってこなかったのだが、ここ一二年のあいだに、労働党が躍進し、イギリスの政治を活性化させているというのである。その労働党の動きについて、雑誌「世界」の最近号が、二つの論考を掲載している。

ヴィム・ヴェンダースのドキュメンタリー風の映画「東京画(Tokyo-Ga)」は、小津安二郎へのオマージュといってよい。同じような趣旨の映画は、溝口健二へのオマージュである新藤兼人の作品があるが、新藤の映画が溝口の半生を描いた伝記的なものだったのに対して、これは小津の映画作りの魅力について語ったものだ。その魅力を語るためにヴェンダースは二人の人物を登場させて、小津への敬愛を語らせる。

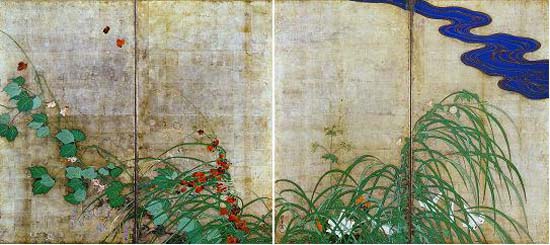

鈴木其一は若くして酒井抱一の弟子となり、兄弟子で抱一の家扶であった鈴木蠣潭の養子となったことで、酒井家の士分に列した。抱一の付け人として常に身辺に在り、抱一の制作のほう助をした。そんなことから鈴木其一は、抱一の画風を誰よりもよく受け継いだと言ってよい。

「洪水はわが魂に及び」には、アナーキストの夢を描くという面とならんで、核時代の想像力に訴えるという面がある。小説の舞台となるのは核シェルターなのであるし、そこを舞台にアナーキストの夢を膨らませる「自由航海団」の少年たちは、核で地球の大部分が滅んだあとでも、自分たちだけは自らを亡ぼした人間たちの愚かさから逃れて、自由に海をかけめぐることを夢見ている。その少年たちに一体化した主人公の大木勇魚が、白痴の息子じんと核シェルターに隠遁したのは、いつか人類が核の為に亡びた時に、息子が発する「世界の終わりですよ」という言葉を聞きながら、人類の愚かしさに思いをいたすためでもあった。

最晩年のマネは、病気のために油彩の大作を描くことができなくなり、パステルで人物画を描くようになった。その頃の彼が好んで描いたのは、親しい女性たちだった。マネは病気の為に肉体的に苦しいだけでなく、精神状態もよくなかったのだが、親しい女性が近くにいると、生きがえったような感じがするのだった。

ヴィム・ヴェンダースといえば、「都会のアリス」を始め、ロード・ムーヴィーの名人という印象が強いが、「パリ、テキサス」も広い意味でのロード・ムーヴィーに入るだろう。ただし、構成はすこし入り組んでいる。映画は大きく二つの部分からなるが、前半では放浪していた主人公の男が弟によって連れ戻される途中の旅を描いており、後半はその男が自分の息子を連れて、離別した妻を求めて旅をするところを描いている。前半も後半も旅をするという点では、ロード・ムーヴィーの条件を満たしているが、ロード・ムーヴィーとして相互に深い関連があるわけではないので、二つのロード・ムーヴィーの物語が併存しているような印象を与える。

まつりには屋台とか神輿がつきものだが、折口信夫はそれらが日本古来の信仰行事に由来していることを明らかにしようとする。折口によれば、こうしたものは、神の依代であるということになる。屋台やだいがくに神が降臨し、その神を人間たちが仰ぎ奉る。この構図は、幣束にもあてはまる。幣束とはもともと、神が目標とする依代だったというのが折口の主張である。したがって日本のまつりは、古代から一貫して、この神をお迎えして、仰ぎ奉るということを本質としていたということになる。

雑誌「世界」の最近号(2019年2月号)に、バーニー・サンダースが昨年九月にある大学で行った演説が紹介されている。バーニー・サンダースといえば、前回の米大統領選で、民主党候補の座をヒラリー・クリントンと争った人物だ。社会主義者を標榜しており、その主張はかなり急進的だとの評判だが、この演説を読む限り、あたり前のことを言っているように聞こえる。

ヴィム・ヴェンダースは、「都会のアリス」から始まるロード・ムーヴィー三部作では、旅をしているという以外これといったストーリーを持たず、登場人物たちの繰り広げる日常の動きを淡々と写し取ることに映画作りの情熱を傾けていた。その傾向は、ロード・ムーヴィーではない作品では一層強まる。1982年の作品「ことの次第(Der Stand der Dinge)」は、ロード・ムーヴィーのように旅という枠設定も持たないまま、登場人物の日常を淡々と描いているために、作者はいったいそれを通じて、何を主張したいのか、観客には一向にわからない。それでいて退屈なわけではない。二時間に及ぶこの映画を、ヴェンダースは観客を飽きさせることなく見せているのである。

「葛秋草図屏風」は、「月に秋草図屏風」とも呼ばれている。図柄のなかの葛に重点を置くか、月に重点を置くかの違いによる。月の印象のほうがやや勝っているようにも見えるが、その月に覆いかぶさるように繁っている葛のほうもなかなかの存在感だ。

フォリー・ベルジェールはリセ通りに面したカフェ・コンセールで、パリでもっとも人気のあるナイト・スポットだった。かなり巨大な空間に夥しい人々がひしめき合い、夜の快楽をむさぼるところだ。マネはそこを、自分の最後の大作のモチーフに選んだ。このカフェには、環状に三つのバーが配置されているのだが、そのうちの一つを描いたのだ。

チューホフの短編小説「イオーヌィチ」は、ロシアのプチブルを描いたものである。どこの国でもそうだが、プチブルというのは独特の心情をもっている。地主や大ブルジョワと違って生活の基盤がしっかりしているわけではなく、ついうっかりすると下層階級に転落しないとも限らない。したがって、プチブルとしての体面を保つためにはそれなりの努力が必要だ。できうれば、上流階級になるべく近づきたい。そのためには始終努力が必要である。また、自分のメンツを保つために、そこそこの贅沢も許されるが、なんといっても肝心なことは、金をためることである。金がたまれば人さまからいっぱしの人物と認められ、美しい女を女房にすることもできる。そんなささやかなプチブルの欲望を、この小説は心憎いタッチで描いている。

ゴーン事件をめぐっては、ゴーンの罪状が次々と明らかにされるにつれて、ゴーン本人の強欲さもさることながら、そうした強欲さが現代の資本主義に内在している動きに根差したものだとの感を強く抱かされる。人間の欲望にはキリがないものだが、その欲望を極端なまでに先鋭化させる勢いが現代の資本主義にはあるということだろう。

「さすらい」という映画の題名を聞くと、ミケランジェロ・アントニオーニの映画を思い出す。アントニオーニの映画は、妻に捨てられた男が一人娘を伴なって放浪する話だったが、この映画は中年男が二人連れ立って放浪する話だ。彼らはトラックで放浪する。トラックのヘッドには UMZUGE(引っ越し)と大書され、ボディには「メーベル運送」と書かれてあるので、運送車かといえばそうではない。トラックの内部には映画関係のマシンが多数設置され、人が寝るためのスペースも確保されている。このトラックの持ち主は、このトラックでドイツじゅうを移動しながら、映画館に立ち寄って映写機の調整を仕事にしているのだ。

酒井抱一は、尾形光琳よりほぼ一世紀後の人である。姫路藩主酒井忠以の弟として生まれたが、三十七歳の時に出家、しかしすぐに還俗して江戸浅草,下谷に閑居し、絵を描いて気楽な生涯を送った。当初は狩野派に学び、また歌川豊春について浮世絵も描いたが、その後光琳に私淑して、琳派の再興に尽くした。文化十二年(1815)には光琳の百年忌を行い、「光琳百図」などを記念刊行している。

大江健三郎には、権威に反発するというか、反権力的なところが多分にある。初期の代表作「芽むしり仔撃ち」は、身近な権力である村落共同体の暴力に勇敢に立ち向かう少年を描いたのだし、生涯の代表作と言われる「万延元年のフットボール」は、あらゆる権力から自由なアナーキーな共同体の創造をめざす青年を描いていた。「セヴンティーン」は権力側に一体化した少年の夢想を描いたものだが、これは言ってみれば、権力礼賛を通じての、アンチ権力小説といってもよい。そんな大江が、反権力とアナーキズムへの志向を正面から取り上げたのが1973年の作品「洪水はわが魂に及び」である。

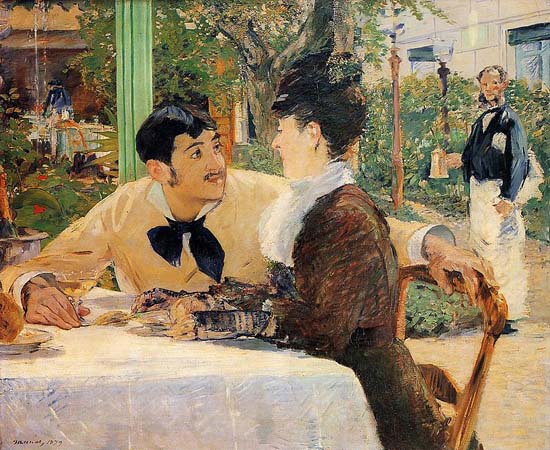

ラテュイユおやじの店はクリシー通りに面したオープンカフェだった。マネはここを根城にして、同時代の風俗を研究し、それを自分の絵に役立てていた。この絵は、そうした研究の成果の一つで、何気ない動作を通じて、現代生活の一端を伺うことができるように工夫されている。

ヴィム・ヴェンダースは戦後ドイツ映画を代表する監督である。1974年公開の映画「都会のアリス(Alice in den Städten) 」は彼の出世作となったもので、ロードムーヴィー三部作の嚆矢をなすものだ。中年男がゆきずりの女から押し付けられた小さな女の子とともにさすらうというテーマは、前年のアメリカ映画「ペーパームーン」とよく似ている。「ペーパームーン」のほうは、アメリカの宗教リバイバルという社会的な背景をからませてあるが、こちらにはそういった問題意識はない。ただ単に、中年男と小さな女の子とのほんわりとした関係が描かれている。

まつりについての折口信夫の言説は、まつりが行われる時期についての形式的な議論と、まつりの目的などについての実質的な議論とからなっている。まつりの時期については、春夏秋冬四季にわたって行われているものを、どれが最も古くて、したがってまつり本来の姿をあらわしているかについて、考察することを中心に議論している。

ファティ・アキンはトルコ系ドイツ人として、ドイツ社会に生きるトルコ人たちの生きづらさをテーマに取り上げて来た。その生きづらさは、ドイツ人のトルコ人に対する差別意識に根差していたものだが、ファティ・アキンはドイツ人を表立って批判することは避けて来た。トルコ人の生きづらさは、トルコ人自身に根差しているのだというような描き方をしてきたわけである。ところが、この「女は二度決断する」では、初めてドイツ人社会をストレートにやり玉にあげて、ドイツ人社会の欺瞞ぶりを強烈に批判した。しかもその批判を、差別されるトルコ人にさせるのではなく、ほかならぬドイツ人にさせるというやり方をとったために、この映画はある種のスキャンダル効果を生み、ドイツ人社会に深刻な反省をもたらしたようである。

深江芦舟は光琳に直接師事した弟子だ。父親が銀座役人だったことから、同じく銀座役人で光琳の庇護者であった中村内蔵之助を介して光琳に近づいたと言われる。画風は、光琳の重々しい作品を思わせるものが多く、その点、光琳の軽快で衣装的な図柄を受け継いだ渡辺始興と対照的である。

マネは1878年の7月から翌年の4月までの間、友人のスウェーデン人画家ヨハン・ローゼンからアトリエを借りた。そのアトリエには温室が隣接していて、マネはそこでギュメ夫妻の彫像画を描いた。マネはギュメ夫人と親密に交際しており、彼女への友情のしるしとしてこれを描いたのだと思われる。

小生は過日ロシアを旅して、ロシア人について聊か思うところがあった。なかでも最も印象的だったのは、ロシア人には二種類の人間がいるということだった。非常に人が良くて、誰に対してもあけっぴろげだが、それが仇になって人に騙されやすいタイプの人間が多くいる一方で、そうした人間に付け込んでけしからぬ利得を得ようとする雲助のような小悪党がいる。ロシア人にはこの二種類の人間のほかにもまだ別の人間がいるのかもしれぬが、旅行者の小生にはそこまではわからなかった。というのも小生が旅行中身近に接した人間は、一部の狡猾な雲助どもと、大部分の善良で人の良さような人たちばかりだったのだ。

無覚先生:どうも、あけましておめでとうございます。わたしの年になると、ひとつづつ年を重ねるのがほんとうにめでたいことのように思えるんです。これから先、自分にいかほどの時が残されているのか、心もとない感覚があって、時間の濃度が段々と薄くなってゆくとはいえ、やはりすこしでも長く生き永らえることに、大きな意義を感じるものです。

河瀬直美の2017年の映画「光」は、河瀬にはめずらしく男女のラブロマンスがテーマである。その男女というのが、若い女と、彼女にとっては父親ほど年の離れた中年男の組み合わせなのである。こんなに年の離れた間柄でも、恋愛は成立するのか。もっともこの映画の中での男女の恋愛は、性愛と言うよりは、精神的なつながりということになっている。男女の精神的なつながりを恋愛と呼べるのかどうか、議論があるところだが、この映画の中の男女は、互いを深く愛しているように映る。

渡辺始興は、晩年の尾形光琳に師事し、そこから琳派的なものを学んだが、もともとは狩野派から出発し、やまと絵の素養もあった。そんな背景から、彼の絵には狩野派、やまと絵、琳派が混在し、それらがバラバラに共存しているという印象を与えるのだが、逸品と称される作品は琳派様式のものが多い。

大江は中編小説「月の男」を、「みずから我が涙をぬぐいたまう日」と合わせて一冊の本にしたが、その理由を本全体の序文のような文章のなかで次のように書いている。「僕は、これら二つの中編小説を書きながら、われわれの想像力を縛る枷を、かえって自分の手がかりにひきつけ、可能なかぎり、いちどは自分自身を、頭から足先まで、その枷でかんじがらめに縛りつけようとした。そして、この過去と未来をつらぬく天皇制に根差した多様な枷によって自分を縛ることから出発し、なんとか自由をかちえようとした作家は、それ自身の右側に「みずから我が涙をぬぐいたまう日」の、真闇の水中眼鏡をかけた自称癌患者をおき、左側に「月の男(ムーン・マン)」の改悛して環境保護運動に入った逃亡宇宙飛行士をおいて、自分の想像力を前に進ませるための、一対の滑車としたのである」

マネは1877年の冬から翌年にかけて、サロンに出展するための大作にとりかかった。それをマネは「ライヒスホーフェンのカフェ・コンセール」と題するつもりだったが、なぜか計画を途中で放棄し、画面を二つの切り分けたうえで、二つの独立した作品に仕立て直した。その右半分がこの「ビアホールのウェイトレス」であり、左半分が「カフェにて」である。

河瀬直美の2014年の映画「二つ目の窓」は、奄美大島を舞台にして、少年少女が大人へと成長してゆく過程を、美しい自然描写を交えながら、ゆったりとした感覚で描いている。映画に出て来る少年少女は、それぞれが思春期らしい悩みを抱え、かけがえのない人の死や、人間不信を経験しながら、すこしづつ大人に近づいていく。そしてかれらが大人になったことは、島の海岸の砂浜の上でセックスすることで象徴的に表現される。セックスで結ばれたかれらは、サンゴ礁の海で、イルカのように泳ぎ回るのだ。

折口信夫は、「国文学の発生」においては、呪言を神の言葉とし、それを迎える人間の言葉を寿言としたうえで、この両者を含めて神事の言葉として、そこから国文学が生まれてきたという捉え方をしていた。ところがそのやや以前に書いた「万葉集の解題」においては、神の言葉を寿言、人間側の言葉を呪言としており、表面上はまったく反対の捉え方をしていたわけだが、この両者を含めて神事の言葉とし、そこから国文学が生まれて来たとする立場は異なっていないようである。

この元旦は例年通り早起きしてNHKの能楽番組を見た。今年の出し物は羽衣。八年前の元旦にもやっていた。その時は梅若万三郎がシテをつとめていたが、今年は観世清和がつとめた。どちらもすばらしい演技ぶりだ。観世清和は、オールラウンドの芸風で、女の役をやらせてもうまいし、また直面でもさまになる。さすがは観世流本家だけある。声に艶があるのは天性だろうが、その声で人の耳を驚かし、色気ある仕草で人の目を喜ばしむるわけだ。

河瀬直美の2011年の映画「朱花の月」は、奈良の豊かな自然を背景にして、男女の不倫を描いた作品だ。この映画の場合、不倫は女の側の行動だ。亭主を裏切ってほかの男と道ならぬ恋をする。そんな妻の不倫に絶望した亭主が、風呂桶のなかで血管を切って自殺する。ちょっとゆるい設定だが、これは男の目からみるからなので、女の目にはまた違って映るのかもしれない。

尾形光琳には「紅白梅図屏風」がもう一点あって、こちらは出光美術館が所蔵している。六隻一層の図屏風で、右隻には三本の梅が、左隻には一本の白梅の枝先が描かれている。どちらも金地を背景にしている。MOA美術館のものと比べると、構図的にはシンプルである。どちらが早く描かれたかははっきりしないが、こちらの方が早いと思われる。

今年は平成最後の年になる。このおよそ三十年間にわたる平成という時代を振り返って、そこにどのような感慨を持つことになるだろうか。「失われた三十年間」という言葉が流通しているが、この言葉によって意味されているものが、そっくりそのまま平成という時代の内実をなしているとしたら、この平成という時代は、非常にネガティブなイメージにまとわれているということになる。先行する昭和時代が、ネガティブとポジティブの両方の層からなっていることに比べると、平成がトータルとしてネガティブであることは、日本の歴史のなかで極めて特異な時代だったと、後世の歴史家からレッテル貼りをされるかもしれない。

最近のコメント