2017年のフィンランド映画「アンノウン・ソルジャー 英雄なき戦場」は、第二次世界大戦の一環として行われたフィンランドとソ連との戦争(通称ソ芬戦争」をテーマとした作品。この戦争は二つの段階からなる。一つは1939年11月にソ連軍のフィンランド侵略に始まったもので、冬戦争と呼ばれる。これは三か月後に停戦が成立し、フィンランドは独立を守ったが、カレリア地峡など領土の一部を失った。もう一つは、1941年6月から44年9月まで行われたもので、継続戦争と呼ばれる。この継続戦争をフィンランドは、ナチスドイツの同盟軍という形で戦った。ナチスがソ連に勝つことを予想して、そのナチスの力を利用して失われた領土を取り戻そうとしたわけである。しかしナチスドイツは敗北し、フィンランドもまた枢軸国側の敗戦国となった。そうした歴史の皮肉を、クールなタッチで描いた作品である。

2022年7月アーカイブ

「もたれて立つ人」と題するこの作品は、土澤から東京へ戻ったあと制作され、1917年の二科展に、「筆立のある静物」とともに出展された。大画面いっぱいに描かれた肖像画は、当時の人たちの度肝を抜いたらしく、結構な評判となった。

徳田秋声が小説「縮図」を都新聞に連載し始めたのは昭和十六年(1941)六月であるが、連載八十回にして情報局の介入を招いて中断、その後書き継がれることがなたったため、秋声にとっての遺作となった。秋声は1943年の11月に癌で死んだのである。介入の理由は、時節柄芸者の世界を描くのは不謹慎だというものだったが、秋声はこの小説の中で、戦争による物資欠乏で庶民の生活が苦しくなっているさまにも言及しており、そういう厭戦的な気分に権力が反応した可能性はある。秋声といえば、およそ政治とは無縁な作家と思われていたが、時代の風俗をそのままに描くという作風は、自ずから時代への批判にもつながるのであろう。

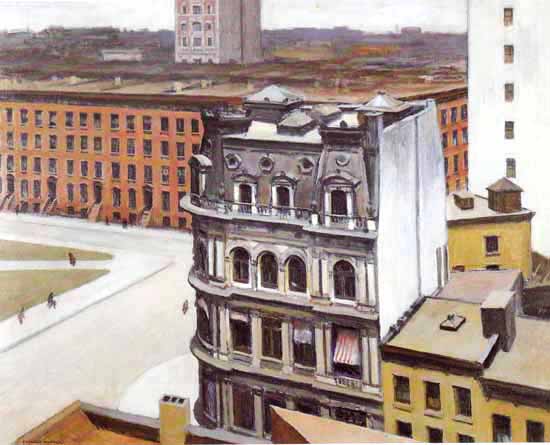

45歳になった1927年に、ホッパーは画家として最初の豊饒な時期を迎えた。この年には風景画や人物画の傑作を描いている。風景画については、「線路際の家」で確立した作風をより深めたと指摘できる。明確な輪郭と強烈な明暗対比をつうじてリアリスティックなイメージを演出するとともに、単なるリアルな現実描写にとどまらぬ、精神的な要素を盛り込む、というのがホッパーの自覚的な制作方針だった。

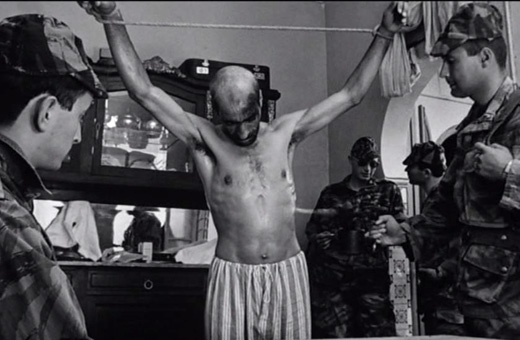

2020年のボスニア映画「アイダよ、何処へ?」は、ボスビア・ヘルツェゴビナ紛争のなかで1995年に起きたスレブレニツァの虐殺をテーマにした作品。この虐殺は、のちに国連司法機関によってジェノサイドと認定されたほどのもので、8000人以上のムスリムが、セルビア人勢力によって虐殺されたとされる。この映画は、虐殺を露骨に描いているのではなく、逃げ場を失って右往左往するムスリムたちの絶望を描いている。

今年生まれたカルガモの子どもたちを最後に見たのは7月7日だった。それ以来しばらく姿を見なかったが、今日(7月28日)、いつもの水路で元気な姿を見た。驚いたことに、子どもたちはすでに親とほとんど変わらない大きさに成長している。

カントは、その「人間学」において、女性と僧侶とユダヤ人について面白い比較を行っている。まず彼らの共通点に注目しているが、それは酒に酔うことがないということである。それは彼らが「市民的に弱いので、控えめを必要とするからである」(坂田徳男訳)とカントは説明している。じっさいこれらの人々の価値は、その人がどんな人かによるのではなく、他の人にどのように見られるかにかかっている。だからもともと弱くできている彼らは、他の人々によって控えめだと見られることが必要なのである。

日本で政治的な運動団体としての右翼が現れるのは明治以降のことである。徳川時代には、右翼というフランス由来の言葉は無論ないし、その右翼の特徴であるところの反動的なナショナリズムといった観念も育っていなかった。一応、明治維新の遂行者たちに影響を与えた国学とか神道の思想には、今日右翼の特徴とされる考え方が見られなかったわけではなかったが、右翼は左翼あっての右翼であることを思えば、左翼の存在しない徳川時代に右翼が育つわけもなかったのである。

1969年のユーゴスラビア映画「ネレトバの戦い」は、第二次世界大戦の一こまを描いた作品。チトー率いるパルチザン部隊が、枢軸軍を相手に善戦する様子を描いている。枢軸軍を構成するのは、ナチス・ドイツ、ファッショ・イタリア、クロアチアのほかユーゴの王党派チェトニクである。1943年になって、連合軍の圧力が高まる中、ユーゴスラビアでは、チトーの勢力が強まっていた。そこで枢軸側としては、ユーゴスラビアを引き続き制圧するためにチトーの勢力を破壊する必要があった。枢軸軍は、一気にチトー派の撃滅にとりかかったのである。それに対して、チトー派のパルチザン部隊は果敢に戦い、枢軸側の野心を打ち砕くといった内容である。

「筆立のある静物」と呼ばれるこの絵は、東京へ戻ってから制作されたものだが、土澤時代の「手袋のある静物」の延長上の作品である。色彩は非常に暗く単調で、構図にはキュビズムの影響を指摘できる。

鋭い舌鋒で当世の日本人を批判することで定評の斎藤美奈子女史が、文庫の最後におまけとしてついている「解説」をとりあげて、それを面白おかしく料理してみせたのがこの本(「文庫解説ワンダーランド」岩波新書)である。じつは、元になった文章は、岩波の読書誌「図書」に連載されており、それを小生も読んでいたのだったが、岩波新書に収めるにあたって、大規模に書き換えたそうなので、また新たな気持ちで読むことができる。

三度目のヨーロッパへの旅から1910年にアメリカに戻ったホッパーは、ニューヨークを拠点にしてアーティストとしてのキャリアを始めようと思った。色々な機会を捕まえて、作品を公開したが、なかなか注目されなかった。一方、エッチングやイラストの類は、商業的な価値が認められて、エッチングなどは一定の需要があったようだ。

田上太秀は仏教学者で、涅槃経全巻を現代語訳したそうだ。かれが訳したのは大乗系の涅槃経で、彼自身「大乗涅槃経」と称している。これとは別に原始涅槃経という小乗系の涅槃経があって、そちらは中村元が訳したものが岩波文庫から出ている。中村は田上にとって師匠格にあたるようだから、師弟力を合わせて大小の涅槃経を訳したということになる。

1928年公開のフランスのサイレント映画「裁かるるジャンヌ(La Passion de Jeanne d'Arc )」は、原題にあるとおり、フランスに生まれた聖女ジャンヌ・ダルクの殉教をテーマにした作品。サイレント映画の傑作として、日本でも話題となり、自然主義作家徳田秋声も、絶筆となった小説「縮図」の中で、ヒロインの銀子がこの映画をみて感動した様子を子細に語ったほどである。

1914年の秋から翌年いっぱい、萬鉄五郎は家族を連れて、岩手県の郷里和賀群東和町土澤に身を寄せた。そこで電灯会社の代理店を営む一方、制作に励んだ。この時期の鉄五郎の画風には大きな変化が生じた。画面が極端といえるほど暗く、色彩感に乏しいのである。それまでの鉄五郎の絵が、マチスばりの色彩感にあふれていたことを思うと、劇的な変化と言ってよかった。

長編小説「仮装人物」は徳田秋声晩年の代表作といわれる。内容的にはほぼ完全な私小説である。秋声は、五十四歳で(1926年)妻を失った直後、作家志望のある女から接近され、以後二年間その女と付き離れつし、痴情の限りを尽くした。老年の色ボケといってよいほど、その痴情には醜悪なところがあって、世間の嘲笑を買ったくらいだった。秋声は、その痴情を包み隠さずありのままに描いている。どういうつもりでそんなことをしたのか。第三者の眼にはさまざまに異なって見えるだろうが、小生のようなものには、痴情を売り物にする秋声の情けなさが目に付く。同じく痴情を描いた作家に谷崎潤一郎があるが、谷崎の場合には、痴情を突き放して見る視点がある。それに対して秋声は、自分自身の痴情に溺れている。

ホッパーが早い時期から人物画、とりわけ裸婦に興味を示したのも、ヨーロッパ美術の影響だろう。アメリカでは、そういう伝統はなかった。というより、美術的な伝統そのものと無縁な国だった。だからホッパーがヨーロッパ、とくにパリに出かけて行って、美術の伝統に接したのは、かれの芸術家としての成長にとって、有意義なことだった。

1966年の映画「アルジェの戦い(La Battaglia Di Algeri)」は、アルジェリアの対フランス独立戦争の一コマを描いた作品。アルジェリア人たちがフランスの植民地支配に抵抗して起こしたこの戦争を、どういうわけか、イタリア人のジャーナリストたるジッロ・コンテポルロが映画化した。当然のことのように、フランスによる暴力的な植民地支配を徹底的に批判する視点をとっている。そういう視点からの映画は、フランス人には期待できないだろう。この映画がヴェネツィアの映画祭で上演されたとき、フランス人は、フランソワ・トリュフォー一人を残して全員抗議のデモンストレーションを行ったそうである。

日本語には人間の愚かさを表す言葉として、馬鹿、阿呆、間抜け、頓馬等々といったものがある。これらは人々が慣習的あるいは実用的に使っているもので、相互の間に明瞭な区別があるわけでもなく、いわんや哲学的に厳密な定義がなされているわけでもない。ところがドイツ人のカントは、こうした言葉に哲学的な考察を加えてみせた。カントはその著作「人間学」の中で、「認識能力に関する心の弱さ」について論じているのであるが、心の弱さとはある種の精神薄弱を意味しており、そうした精神薄弱の種類としていくつかのものをあげ、その中から「馬鹿」と「阿呆」をその典型として論じているのである。

日本の右傾化が指摘されて久しい。日本で右傾化というとき、主に政治的な面が強調され、それに国民の間の社会的気分というようなものが付加的に言及される。政治的な面における右傾化は、自民党政権の復古的な動きによって代表される。自民党政権は、自主憲法の制定を党是としているが、かれらのいう自主憲法とは、現憲法を否定して明治憲法の精神に立ち戻ろうという多分に復古的な意図を感じさせるものだ。だから日本政治における右傾化とは、復古主義的願望に沿ったものということができる。

タヴィアーニ兄弟の2012年の映画「塀の中のジュリアス・シーザー(Cesare deve morire)」は、イタリアの刑務所生活をテーマにした作品。イタリアは日本と違って、囚人は基本的に禁固されるだけで、懲役はない。ということは、日常が退屈だともいえる。中には20年も刑務所暮らししている者もいるから、毎日を退屈せずに過ごせるかは、かなり深刻な問題だ。この映画の中の刑務所当局は、囚人たちの退屈をまぎらわせてやろうという親心から、囚人たちに気晴らしの機会を与えてやる。毎日芝居の稽古をして、その成果を地域の人々に披露しようというのだ。懲役が基本の日本の刑務所では決して出てこない発想だ。だが、これから日本でも、懲役ではなく禁固が基本になるようなので、イタリアの刑務所のこうした試みには学ぶべきことがあるように思える。

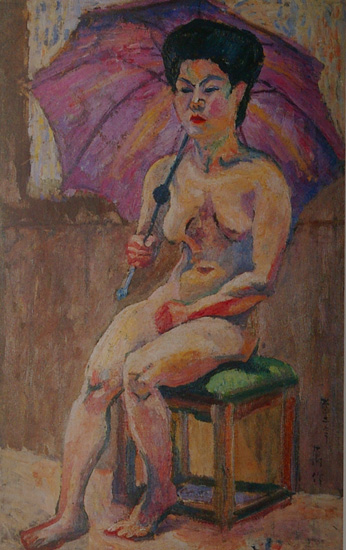

「日傘の裸婦」と呼ばれるこの作品は、1913年の第二回フュウザン会に、「エチュード」と題して出展されたもの。裸婦に日傘を持たせた構図がめずらしく、評判を呼んだ。関係者の証言から、これはもともと美術学校において習作として描いたものを、後に改変したものという。

斎藤美奈子は、月間読書誌「ちくま」に、書評を兼ねた社会時評を連載し、折々にそれらをまとめた単行本を刊行してきた。「忖度しません」は、その第三作目である。雑誌連載の原稿にかなり手を加えてあるという。

エドワード・ホッパーは、1906年から1910年にかけて、三回ヨーロッパに旅した。主な目的は、ヨーロッパの美術を吸収することだった。その頃、つまり20世紀初頭は、ヨーロッパ美術の転換期にあたっており、今日ヨーロッパ現代美術として理解されている動きが本格化していた。ピカソが「アヴィニョンの娘たち」を描いたのは1907年のことであり、カンディンスキーやモンドリアンは抽象絵画への模索をはじめていた。しかしホッパーはそういう動きには無関心だった。かれはピカソの名も知らなかったと後にいっている。ホッパーが惹かれたのは、印象派であり、モネやセザンヌの作品をことのほか気に入った。

般若心経は、最も古い大乗経典である般若経典のなかで、最も短いものであり、また分かりやすいので、在俗の人びとが読経するのに都合がよく、日本の仏教各宗派では、浄土宗を除く各宗派で広く読まれてきた。とくに、禅宗では、法事の席で必ず読まれている。その読まれているお経は、唐の三蔵法師玄奘が漢訳したもので、正式には「般若波羅蜜多心経」という。般若は智慧をあらわすサンスクリット語パンニャーの音訳、波羅蜜多は悟りを得て彼岸に至る道とか、完成とかいった意味の言葉パーラミターの音訳、心経はエッセンスといった意味である。これを要するに完成した悟りへの道であるところの智慧のエッセンスという意味である。

ケン・ローチの2019年の映画「家族を想うとき(Sorry We Missed You)」は、夫婦共稼ぎでもまともな収入が得られず、苛酷な労働環境のせいで家族にかかわる時間ももてず、そのおかげで家族が解体の危機に瀕する、といった現代イギリス社会に普通にみられる光景を、鋭い批判意識を込めて描いた作品だ。

「ガス灯」と題したこの作品も、同時代の西洋美術の新しい動きに触発されたものと考えられる。構図的には、キュビズムともフォーヴィズムとも違い、色彩的にはかなり抑制された地味な感じである。おそらく、西洋美術の新しい動きを意識しながら、鉄五郎独自の方法を模索したのであろう。

徳田秋声の小説「あらくれ」は、日本の自然主義文学の最高峰とされている。そこで自然主義文学とは何かということが問題になる。文学論の常識を踏まえれば、自然主義文学とは、19世紀末にフランスで盛んになった文学運動であり、エミール・ゾラやギ・ド・モーパッサンなどによって代表されるというのが定説である。そう言われても具体的なイメージが浮かび上がってこないが、ゾラやモーパンサンの小説の特徴が、同時代の人間社会を写実的に描いて点にあることからすれば、要するに写実性を重んじた文学ということのようだ。写実は人間や社会の現実に及ぶので、当然社会的な問題意識も感じさせる。

ケン・ローチは、アイルランドの独立と内戦をテーマにした「麦の穂を揺らす風」を2006年に作ったが、それから八年後の2014年には、同じくアイルランドの内戦にかかわりのある作品「ジミー、野を駆ける伝説(Jimmy's Hall)」を作った。ケン・ローチ自身はアイルランド人ではないのだが、アイルランド問題を現代イギリス社会の矛盾を象徴しているものととらえ、強いこだわりを持ったのであろう。

雑誌「世界」の最近号(2022年8月号)が、「ジャーナリズムの活路」と題して、日本のジャーナリズムが直面している困難について特集している。一応、ジャーナリズム一般をテーマとしているが、中でも新聞の直面している状況に対して深刻な問題意識を持ったものにインパクトがある。そこでここでは、新聞を中心にして日本のジャーナリズムが直面している課題について、小生なりに考えてみたところだ。

カントは、「人間学」の中で、「いかなる人も死ぬことを自己自身について経験することはできない」(坂田徳男訳)といって、死について、あの有名なエピクロスの議論と同じようなことを主張している。エピクロスは、人間は生きている間は死んではいないのであり、したがって生きながらにして死ぬことを経験できない、また、死んでしまったあとではもはや生きてはいないのだからいかなる経験もできない、したがってやはり死を経験できない、と言った。

ケン・ローチの2012年の映画「天使の分け前(The Angels' Share)」は、イギリスにおける反社会分子の社会包摂をテーマにした作品。さまざまな非行で、裁判所から反社会的分子と認定された人間が、社会復帰の機会を与えられて、正常の生き方を取り戻す過程を描いている。

中野晃一の著作「右傾化する日本政治」(岩波新書)は、タイトルにある通り日本政治の右傾化をテーマにしたものである。中野は「右傾化」という言葉を厳密に定義しているわけではないが、現実にかれが右翼政治家の代表と考えている安倍晋三を基準にして、安倍の行動を促している動機や具体的な政策を右傾化の内実としているようである。それを単純化して言うと、対米従属という形のグローバル化への対応と、新自由主義的な経済政策ということになりそうである。

「風船をもつ女」と題するこの絵も、「ボアの女」同様女の半身像だが、雰囲気はかなり違っている。「ボアの女」の顔はなかり単純化されているとはいえ、実像から極端に乖離していない。それに比べるとこの絵は、かなりデフォルメされている。顔が、いくつかの面を組み合わせているところは、「赤い目の自画像」と同じく、キュビズムの影響を指摘できる。

保坂正康の著作「時代に挑んだ反逆者たち」は、日本の近現代史における権力への反逆者十人をとりあげ、その歴史的な意義を考えようというものである。だが、保坂のいう反逆者の定義がいまひとつ恣意的に思われる。かれは冒頭に石原莞爾をもってきて、石原こそが、日本的な反逆者の典型のような書き方をしているが、石原は権力への反逆者というより、権力そのものだったのではないか。石原は謀略を弄して満州事変をでっちあげ、日本の対中侵略の先兵になった。また、アジア主義を標榜して日本の海外侵略を正当化するなど、権力の野望をそのまま体現したような人物だ。そのような人物を、日本の歴史における反逆者の筆頭にあげるというのは、理解に苦しむところである。

無覚先生:今回の参院選では、自民党が単独過半数を占めたうえに、いわゆる改憲勢力が三分の二以上を占める結果になりました。一方、野党のほうは、立憲が大幅に議席を減らし、共産党も減らすなど、去年の衆院選に続いて退潮傾向を防げなかった。こうした傾向はしばらく前から指摘されていたことで、選挙は水物とはいうものの、与党有利の予測がそのまま的中しました。それには、ウクライナ戦争がおきて、国民の間に安全保障への関心が高まったことなどが大きく働いていると思うのですが、つい最近起きた安倍元総理の射殺事件も影響しているのかもしれない。安倍元総理のことはどう思いますか。

(ロシアの農奴解放の日:ミュシャのスラヴ叙事詩)

ロシアに農奴解放令が宣言されたのは1861年。長年にわたる農奴制を廃止して、近代的な国家づくりをめざしたものと言われるが、実際には、旧態依然たる制度がはびこったままだった。それにミュシャは深い失望を覚えていたが、一抹の希望を託さないでもなかった。

「八千頌般若経」の第三十章は、常諦菩薩の求法をテーマとしている。大乗経典の多くは、菩薩が悟りをもとめて旅する模様を描くのであるが、この「常諦菩薩の求法」の章はその原形となるものである。ここでは、般若波羅蜜を体得したものとしてダルマウドガダ菩薩が設定され、その菩薩の導きによって、さとりを得ようとする常諦菩薩の旅が描かれる。修行者としての菩薩が、先輩の菩薩の導きによって、さとりの境地に達するという構成になっているわけである。

ケン・ローチの2010年の映画「ルート・アイリッシュ」は、イラク戦争の一コマを描いた作品。イラク戦争は、ブッシュの狂気が始めた大義なき戦争で、汚い戦争と呼ばれている。その戦争を、ブッシュは国連を巻き込んで行うことができなかったので、有志連合によるイラクへの戦争として始めた。その戦争にイギリスのブレアが付き合った。そのことについて、いまではブレアの失敗だったとの評価がほぼ固まっているが、この映画はそうした評価の形成にひと肌脱ぐ役割を果たしたということができる。大義なき戦争を告発するという意図が強く感じられる映画である。

「ボアの女」と呼ばれるこの絵は、1912年の第一回ヒューザン会に出展した作品(当初は「女の顔」といった)。ヒューザン会とは、萬が木村壮八らとともに結成した美術団体で、未来派など西洋の前衛芸術に深い関心を寄せていた。この団体の活動は、萬が1914年に郷里の岩手に帰ったことなどもあって、短期間で終わった。

「爛」は、「新世帯」で自然主義的作風に転換した徳田秋声が、「足迹」、「黴」を経て、一つの到達点に達した作品といってよい。その文学的な成果は二つある。一つは文体の洗練、一つは描写の客観性の深化である。

(聖アトス山:ミュシャのスラヴ叙事詩)

聖アトス山はギリシャ正教の聖地。ギリシャ最東部、港町テサロニケの先に三本並んで突き出ている半島のうちもっとも東側の半島の先端にある山だ。この半島を作家の村上春樹がトレッキングしたそうだが、切り立った山々の合間に修道院があるばかりの異様な雰囲気のところだそうだ。そこがギリシャ正教の聖地になっているということらしい。

ケン・ローチの2009年の映画「エリックを探して(Looking for Eric)」は、自信を喪失した冴えない中年男が、すこしずつ自信をとりもどす過程を描いた作品。かれが自信を喪失したのは、父親との関係が失敗したこと、それとのかかわりで恋人との関係を築けなかったこと、里子として育てている息子たちから馬鹿にされていることなどに起因している。つまり、この中年男は家族関係につまづいて自信を喪失したわけで、そういう意味では、イギリスの家族関係のあり方が真のテーマといってよい。

小生が毎日散歩する公園の水路には、カルガモの姿を時折見ることができる。一時期は、この水路で卵をかえし子育てをしていたものだ。ところが、三・四年前から雛をかえすことがなくなった。理由は明らかではないが、卵を産む時期に管理者が水路を浚渫したために、それに驚いて去ったのではないかと思っていた。しかし、その後もずっと卵をかえす様子が見られなくなったので、この水路で営巣することを断念したのではないかと思ったりした。

カントは夢を構想力の一種の産物だと言っている。構想力というのは、対象が現前していなくとも直感する能力を含んでいるが、その構想力の産物に睡眠中無意識にもてあそばれるものが夢であるというのである。カントは構想力を、創作的(生産的)なものと回想的(再生的」なものとに分類している。夢はそのどちらともかかわりがある。創作的な夢もあれば、回想的な夢もある。創作的といっても、まったくの無から有を作り出すわけではない。記憶の中にあるものを自在に組み合わせて、一見新奇と思われるような表象を作り出すのである。だいたい人間の想像力自体がそうしたものだ。人間が自分の手持ちの材料を組み合わせることで、いままでには見られなかった新奇な対象を作り出す。それを創造と言っている場合がほとんどだ。

嵯峨隆の著作「頭山満」(ちくま新書)は、近代日本の右翼運動を中心的に担った政治結社「玄洋社」の指導者頭山満の伝記である。頭山の個人的な経歴を逐年的に追うといった体裁で、頭山の思想の特徴とか、政治結社としての玄洋社の果たした役割などには大した言及がない。だから読者はこの本を読んでも、日本の右翼運動の歴史的な意義とか、それに玄洋社が果たした役割について、明確なイメージを結べるわけではない。頭山という個人が、義侠心にかられた熱血漢だったというような、たいして意味のない評価を聞かされるだけである。

ケン・ローチの2002年の映画「Sweet Sixteen」は、家族が崩壊して育児放棄のような状態に陥った少年が、次第に犯罪者の境遇に落ちていく過程を描いた作品。こうした育児放棄に伴なう問題(児童の貧困と呼ばれる)は、日本でも近年可視化されるようななったが、格差社会の進行が早くあらわれた英国では、他国に先がけて大きな社会問題になったようだ。社会問題に敏感なケン・ローチがそれをいち早く映画化したということだろう。

「雲のある自画像」を、鉄五郎は1912年に二点制作している。先のものは、ややリアルな画風で、二つの雲を頭上に漂わせた鉄五郎が、穏やかな表情で描かれている。この作品では、鉄五郎は非常に深刻な表情に描かれ、頭上の雲はキリストの光冠を思わせる。

米原万里はロシア語同時通訳として知られていたらしいが、日本共産党の幹部で衆議院議員だった米原昶の娘である。本人も大学時代に共産党員になったが、党を批判したかどで除名処分をくらっている。だから、父親のように、生涯を共産党とともに活きたというわけではない。しかし、自分をコミュニストとしてアイデンティファイしていたようだ。

(イヴァンチッチェでの青書の印刷)

フス派はチェコの民衆の間に持続的で深い影響を与えた。その中から16世紀の半ばごろにボヘミア兄弟団が結成され、大きな広がりを見せた。このボヘミア兄弟団は、後にルター派と合流してチョコ兄弟団へと発展していく。ルター派に先駆けて、民衆の言葉で聖書を翻訳したのもこの団体である。

八千頌般若経の眼目は、般若波羅蜜の意義と功徳を説くとともに、その般若波羅蜜の体現者としての菩薩大士のあり方について説くことである。菩薩という言葉は、大乗経典のもっとも古いお経である般若経が、はじめて用いた。それは、仏教的な意味でのさとりを得る人あるいは得た人を意味する。同じような意味合いで、阿羅漢という言葉がある。阿羅漢は、原始仏教以来使われている言葉で、やはりさとりを得た人を意味するが、そのさとりとは、とりあえず阿羅漢個人として、自分自身の救済としてのさとりであった。ところが、自分自身のさとりにとどまらず、一切衆生のさとりのために努力すべしという考えが起ってきた。そうした一切衆生のさとりのために努力する人を、阿羅漢とは別に菩薩という言葉で表現した。つまり菩薩は、自分個人のためにさとりをめざす人を超えて、一切衆生のためにさとりをめざす人へと転換したのである。

ケン・ローチの2000年の映画「ブレッド&ローズ(Bread and Roses)」は、アメリカの労働問題をテーマにした作品。それに違法移民とか人種差別といった、いかにもアメリカ的な問題を絡ませてある。こんな映画は、アメリカ以外の国ではなかなか作られないだろう。この映画が描いているのは、資本主義システムの非人間性である。その無常で非人間的な労働者搾取がアメリカほど徹底的に行われているところはない。ケン・ローチはイギリス人だが、資本主義の矛盾について誰よりも鋭い問題意識をもっている。その問題意識を、アメリカという最も典型的な資本主義社会を舞台にしてあぶりだしたということだろう。

美術学校を卒業した1912年に、萬鉄五郎は意欲的な作品を多く手掛けている。その中には自画像も数点含まれている。「赤い目の自画像」と呼ばれるこの作品は、この年描かれた自画像のうちでもっとも有名なものだ。

長編小説「黴」は、徳田秋声の自然主義作家としての名声を確立した作品である。夏目漱石の手引きで東京朝日新聞に連載していた当時はあまり評判にはならなかったが、単行本化されるや俄然賞賛を浴びた。以後秋声は、文壇の自然主義への流れに沿って、順調な作家活動をしてゆく。

(フス教徒の国王イージー・ポジェブラディ:ミュシャのスラヴ叙事詩)

イージー・ポジェブラディは、一介のフス派指導者から成りあがって、ボヘミア国王になった人物だ。それも身分制議会の満場一致の決議で国王に選出された。1458年のことである。当時ボヘミアにはローマカトリックへの忠誠派とフス派の独立派が併存していたが、イージーはこの両勢力の均衡の上に立って巧みな統治をおこなった。

ケン・ローチの1995年の映画「大地と自由(Land and freedom)」は、スペイン内戦の一コマを描いた作品。スペイン内戦は、左派の連合政権である人民政府に、ナチスやファッショの支援を受けたフランコが仕掛けたもので、1936年7月に始まり、1939年4月にフランコ側の勝利に終わった。この内戦には、フランコに反発する人々が、欧米各地から義勇兵として参加した。ヘミングウェーやオーウェルなどが知られている。ヘミングウェーが自分の行為の意義をどの程度理解していたかについては疑問があるが、オーウェルの場合には、自由を守るという大義があった。しかし、彼が味方した人民政府側が、雑多な勢力の寄せ集めであり、その勢力のなかで親ソ連派が優位に立つと、反フランコよりも親ソ連派のヘゲモニー確立のほうが優先され、かえって敵を利することになった事態に、オーウェルが深い幻滅を感じたことは、よく知られている。

最近のコメント