落日贅言の前稿「歴史と人間の終わり」の結びの部分で、ミシェル・フーコーが言ったことば「人間の終わり」に言及した。フーコーはこのことばを、「人間性の終わり」という意味で使ったので、必ずしも種としての人間の終わりを意味したのではなかったと思う。だがやはり、「人間の終わり」などと言われると、種としての人間の終わりをイメージせざるを得ないし、その前に、自分自身の死についても考えざるをえない。とくに小生のようにすでに古稀を過ぎた老人にとっては、もはやいつ死んでもおかしくない年頃ではあり、したがって明日にでも、死が自分自身におとずれるかもしれない。その場に及んで騒いでも後の祭りだと思うので、もうそろそろいつ死んでもいいように、心の準備をしておくのも、あながち無駄なことではないと思う。そんなわけで今回は、「死を考える」という題目で、自分自身の死を含めて、人間にとって死とは何かということについて考えてみたい。死をめぐる自分の考えについては、いままでも「反哲学的省察」などを通じて表明してきたところなので、一部はそれをダブるところもあるが、今の時点で、小生が死について思うところを包括的に述べたいと思う。

2023年9月アーカイブ

江川卓はロシア文学者であって、ドストエフスキーの作品も多数翻訳している。その江川がドストエフスキーを論じたのが、岩波新書に入っている「ドストエフスキー」だ。ドストエフスキーの作品世界を、伝記的な事実と絡ませながら論じている。たいして独創的な知見はうかがわれぬが、いくつか興味をひく指摘がある。

ゼレンスキーがカナダ議会に招かれて演説をしたさい、議員以外に招待された男がかつてナチスの戦闘員だったことが判明し、議長が辞任する騒ぎになった。その男はウクライナ出身で、先の大戦中ロシアと闘ったことを自慢したのであったが、じつはナチスの協力者で、SSの部隊に所属していたことがわかった。事実を指摘したのは、カナダのユダヤ人団体である。それを指摘されたカナダ政府は、トルードー首相みずから謝罪したほか、その男を招待した議長も辞任した。

フレッド・ジンネマンの1948年の映画「山河遥かなり(The Search)」は、トーキー初期の頃にハリウッドにやってきて、長いこと下積み暮らしをしていたジンネマンにとって、始めての本格的な映画作品となった。テーマは、ナチスのホロコーストの犠牲になり、家族と別れ別れになったユダヤ人の少年が、母親を探し回った末に、見事再会を果たすというものである。ジンネマン自身ユダヤ人として、両親を殺されたりしているので、このテーマは彼にとっても痛切なものであった。とはいえ、自身のアイデアではなく、映画会社にあてがわれたものであった。

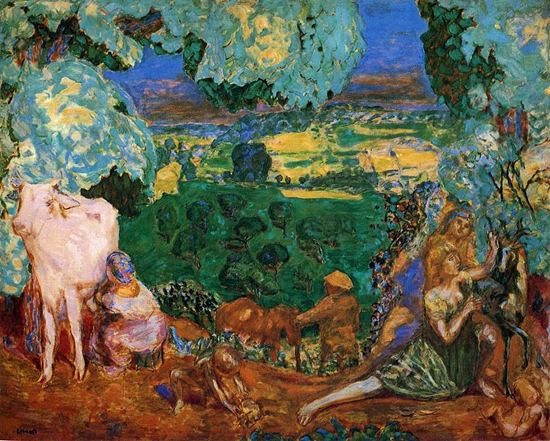

ボナール晩年の絵画、とくに風景画は次第に抽象的になっていった。具象的な形にとらわれず、それらしく見えればよいといった姿勢が見て取れるようになる。「庭(Le jardin)」と題したこの絵は、そうした抽象的な風景画の代表的なもの。

2016年のフィンランド映画「オリ・マキの人生で最も幸せな日(ユホ・クオスマネン監督)」は、世界チャンピオンに挑戦するあるボクサーの生き方をテーマにした作品。結局かれのその夢は実現しなかったので、スター誕生というわけにはいかなかったが、そのかわりに、もっと素敵なものを手に入れる。好きな女性と結婚することができるのだ。だから、タイトルの「人生で最も幸せな日」というのは、ボクサーとしての夢が実現した日ではなく、恋人と共に結婚指輪を買いに行った日だったのである。

近藤和彦はイギリス史が専門だそうだ。民衆の中に根付いている文化的な基層のようなものを重視し、その基層の動揺が歴史を動かしていくと考えているようである。「民のモラル」と題した本(ちくま学芸文庫)は、副題に「ホーガースと18世紀のイギリス」とあるとおり、18世紀のイギリス社会を、民衆の中に根付いている文化的な基層の面からときあかしている。かれがホーガースに着目したのは、この画家が同時代のイギリスの民衆の文化的なバックボーン、いうなればモラルを体現していたと考えるからだろう。

NHKが歌舞伎「夏祭浪花鑑」の舞台中継を放送したものを見た。片岡仁左衛門一座の博多公園で、シテの団七を片岡愛之助が、相棒の徳兵衛を尾上菊之助が、三婦を中村鴈次郎が、舅を中村雀右衛門がそれぞれ演じていた。特に、鴈次郎の演技が、小気味がよかった。先代に顔つきも雰囲気もよく似ている。

「田舎の食堂(La Salle à manger à la campagne)」と題されたこの絵は、1930年の作品「庭に面した食堂」と同じ場面を、やや視線を下げて描いたものである。前作から5年後のものだ。とはいえ、屋外の景色がかなり変わっており、またマルタの位置が左手から右手に入違っている。画面も縦長から横長になっている。

1985年のソビエト映画「炎628(Иди и смотри エレム・クリモフ監督)」は、独ソ戦勝利40周年を記念して作られた。独ソ戦を、ベラルーシの一少年の視点から描いた作品。ベラルーシにおける独ソ戦といえば、ノーベル賞作家アレクシェーヴィチが「戦争は女の顔をしていない」で描写した女性の戦争参加が思い起こされる。こちらの映画は、少年の戦争参加をテーマにしているわけで、独ソ戦が、女や子供まで巻き込んだ凄惨なものだったということがよく伝わってくる映画である。

正法眼蔵第十六「行持」の下巻は、禅の初祖達磨とその弟子で第二祖といわれる慧可についての解説に大部分があてられる。それに第四祖大医道信が続き、そのあとに曹洞系の古仏が何人か取り上げられる。ただその分量は、如浄の部分を除けばわずかなものであり、臨済系と比較して均衡を失するほど少ない。道元がどういうつもりでこのような構成をとったか、にわかにはわからない。臨済に比べると、曹洞系の古仏はより達磨の教えに忠実であり、したがって達磨の説いたところを納得すれば、それでよいと考えていたのかもしれない。

ロゴス中心主義とは聞きなれない言葉だ。人間の知的活動はロゴスを基礎としており、ロゴスという概念は、人間という概念と同じように明白なものであるから、あえてそれについて云々する必要もなかった。中心もなにもなく、ロゴスとは人間性と同義といってよかった。中心というと、いくつかの事象があって、その中のもっとも肝心なものというイメージになるが、ロゴスは人間性そのものなのであって、そもそも中心とか周縁とかいうものとは無縁なのである。そのロゴス中心主義という言葉をデリダは、西洋形而上学批判の土台の一つとして設定する。ロゴス中心主義とならぶ形而上学批判の土台にはほかに、音声中心主義があげられるが、デリダはその音声中心主義とロゴス中心主義とは深く結びついているという。「ロゴス中心主義とは、表音的文字言語の形而上学である」(足立和弘訳)というのだ。表音的文字言語とは表音文字のことだが、それは音声を文字化したものである限り、音声中心主義と結びついているのである。

「庭に面した食堂(La Salle à manger sur le jardin)」と題されたこの絵も、ル・カネの家の室内から屋外の庭園を見下ろした構図。例によって、室内の様子も丁寧に描かれている。手前のテーブルには、食事の支度がなされているが、これが朝食であることは、この絵の別名が「朝食の部屋(Salle du déjeuner)」であることから明らかである。

中村健之介は「永遠のドストエフスキー」の中で、ドストエフスキーの反ユダヤ主義を取り上げて論じている。ドストエフスキーの反ユダヤ主義が大きな論争の対象となったのは、ゴールドシュテインの1979年発行の著作「ドストエフスキーとユダヤ人」がきっかけだったと中村は言う。その著作の中でゴールドシュテインは、様々な例を取り上げながら、ドストエフスキーの反ユダヤ主義を激しく攻撃したのだった。それが非常に大きな反響を呼んで、いまやドストエフスキーを論じるについて、その反ユダヤ主義的傾向を無視するわけにはいかなくなったという。

ラウル・ベックの2017年の映画「マルクス・エンゲルス(Le jeune Karl Marx 独仏白合作)」は、マルクスとエンゲルスの若いころを描いた作品。原題に「若きカール・マルクス」とあるとおりマルクスが中心だが、エンゲルスにもかなりな役割が与えられている。1843年を起点に、1848年までの青春群像を描く。スタートの時点では、マルクスはライン新聞に扇動的な社会批判記事を書き、エンゲルスはマンチェスターにある父の工場の支配人である。その二人がパリで出会い、交流を深めながら、やがて「共産党宣言」を共同執筆するに到るまでの過程を描いている。

「犬のいる扉窓(La Porte-fenêtre au chien )」と題されたこの絵も、ル・カネの家の室内の眺めである。室内から扉窓ごしに屋外を臨んだ構図。扉は半開きになっており、その傍らに犬がいる。犬は台のようなものに乗っているが、それが何かは、よくわからない。例によってフォルムが明確でないからだ。

1999年のドイツ映画「暗い日曜日(Ein Lied von Liebe und Tod ロルフ・シューベル)」は、ハンガリーにおけるホロコーストをテーマにした作品。それにハンガリー人が作曲し、世界的な大ヒット曲になった歌曲を絡めている。映画のタイトルと同名のこの歌曲は、人を自殺する気にさせ、事実大勢の人が実際に自殺したことから、自殺ソングと呼ばれた。フランスではダミアがシャンソン風に歌い、アメリカではビリー・ホリデイがジャズタッチで歌った。

アイザック・ドイッチャーはトロツキーについて、理想化するよりもなるべく公平に評価したいと考えたようだ。ロシア革命に果たしたかれの功績を高く評価する一方、かれの行動をかりたてた強権的な傾向について忌憚なく批判している。その傾向は全体主義といってよいものであり、のちにスターリンが衣鉢をついでソビエト・ロシアを全体主義国家に変えるに際しての、見本となった。つまりトロツキーは、スターリンの全体主義を誘導する役割を果たしたというのである。スターリンとトロツキーの関係は、全体主義に対抗する民主主義の闘いだったというのが、大方の認識になっているが、実はそうではなく、トロツキーはスターリンの全体主義の師匠だったというのである。

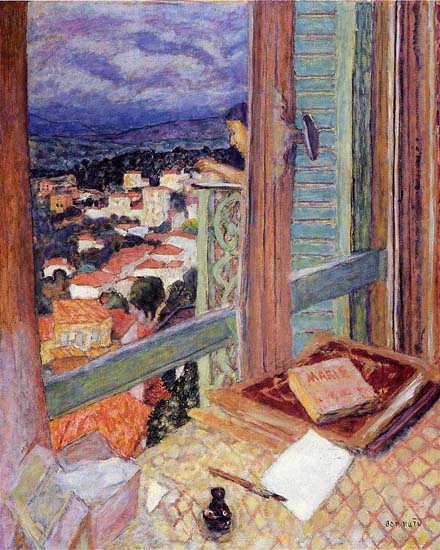

ボナールは1912年に、南仏カンヌの郊外「ル・カネ」に家を買い、1947年に死ぬまでそこに住んだ。カンヌ湾から二キロほど奥まったところにあり、遠くに海を一望できた。その美しい眺めをボナールは愛し、たびたびそれをモチーフにした絵を制作した。「窓(Fenêtre)」と題されたこの絵は、ル・カネでの制作の最も早い時期のものである。

2017年のアメリカ製のドキュメンタリー映画「ラッカは静かに虐殺されている(City of Ghosts マシュー・ハイネマン監督」は、ISと戦うシリア人を描いた作品。いわゆるアラブ革命の一環としてシリアには反アサド運動が起き、北部を中心に内戦状態に陥った。その感激を縫うようにしてイスラム過激派のISが勢力を伸ばし、シリア北部を支配地におさめる勢いを呈した。ラッカは、そのISが本拠を置いた都市である。その町はまた、反アサド運動の経験を踏まえ、ISに対しても強固な抵抗運動をみせた。そんな抵抗運動の指導者たちに密着して、シリア人の反ISの戦いを描く、というような内容のドキュメンタリー作品である。

正法眼蔵第十六は「行持」の巻。この巻は、正法眼蔵の中で他を絶して長く、岩波文庫版で百ページを超える。そんなこともあって、古来二冊に分けて編せられてきた。長くなった理由は、道元が古仏と呼ぶ人々の業績というか、修行の様子を、いち細かく紹介しているためである。この巻で道元が取り上げている古仏は、釈迦牟尼仏を筆頭に、道元の師如浄まで実に三十三人にのぼる(うち二人は二度とりあげている)。

デリダは西洋形而上学への批判を徹底させる道具概念として現前性を提示し、それをプラトン以来の強固な歴史を背負った中核的な概念だとする根拠として、現前性をパロールと関連させ、そのパロールを音声と関連付けた。パロールは、エクリチュールとの対立関係においては、根源的なものだとされる。だから、西洋形而上学はパロール中心主義と言えるのだが、それは言い換えれば音声中心主義ということになる。なぜなら、音声こそがパロールの担い手だからである。

ボナールは1912年に南仏のヴェルノンに小さな家を買って以来、そこをアトリエ代わりにして多くの作品を手掛けた。その大部分は、内妻のマルトをモデルに、周囲の美しい自然を描いたものだ。「ヴェルノンのテラスのマルト(Marthe sur la terrasse à Vernon)」と題されたこの絵もその一つ。

中村健之介のドストエフスキー論「永遠のドストエフスキー」(中公新書)は、副題に「病という才能」とあるとおり、ドストエフスキーについて、その「パーソナリティの特徴は病である」と言っている。「病い」とは心の病いのことである。ドストエフスキーが癲癇を患っていたことはよく知られており、その病的な体験が「白痴」などの作品に表現されていることは、かねがね指摘されている。中村は、ドストエフスキーが癲癇を患うことになったのは、シベリア流刑中のことだと言ったうえで、彼の作品には、「貧しき人びと」のような初期のものからすでに、心の病を感じさせるものがあると指摘し、ドストエフスキーは若いころから統合失調症を患っていた、その異様な体験が、かれのすべての作品を彩っているとした。つまり、ドストエフスキーは作家としての生涯を通じて精神病患者だったのであり、その患者としての異様な体験がそのまま作品に反映されている。かれの作品のなかの、登場人物たちの異常な振る舞いは、かれ自身の体験をそのまま語っているというのである。

前稿「哲学の歴史は終わったか」のなかで、世界の哲学界のうちでも特に西洋哲学の世界においては、デリダとドゥルーズを最後にまともな哲学者が現れなくなった事実を指摘し、それを踏まえて、西洋哲学の歴史が終わった可能性について言及した。本稿では、西洋哲学の歴史が実際に終わってしまったのか、そのことについて改めて確認作業を行い、そのうえで、なぜそんなことになってしまったのか、について考えてみたいと思う。

2015年のスウェーデン映画「幸せなひとりぼっち(En man som heter Ove ハンネス・ホルム監督)」は、妻に先立たれた孤独な老人が、死を求めてなかなか死ねないでいるところに、隣人との触れ合いを通して次第に生きることに前向きになってゆき、最後は人に看取られながら死ぬことができたというような、人生の意味を考えさせる作品である。

ボナールは、1909年以来毎年南仏を訪れ、明るい日の光を浴びた風景を描き続けた。「コート・ダジュール(Côte d'Azur)」と題されたこの絵は、そうしたものの一つ。南仏の海岸「コート・ダジュール」の風景をモチーフにしている。

ロイ・アンダーソンは、人類を神のような高みの視点から描くような、つきはなした描き方が得意だ。そういう一段上のレベルから見おろすことを、哲学用語では、超越論的という。ロイ・アンダーソンの映画には、そういう超越論的な視線を感じるのである。

ロシア革命に際してトロツキーの果たした役割は、政治的なものと軍事的なものとがあった。政治の分野では、かれは第二次大戦を終結させ、ソビエトの国家体制を西洋諸国に認めさせる任務を帯びた。この任務はあまりはかばかしい成果は生まなかった。むしろソビエトを屈辱的状態へと追い込んだ。トロツキーが直接携わったドイツとの単独講和は、ブレスト・リトウスク条約の締結に結実したが、それはロシアにとって非常に不利なものであった。もしドイツが大戦の敗戦国にならず、強い力を維持し続けたならば、ソビエト・ロシアは大きな犠牲に甘んじつづけたであろう。

ウクライナ戦争をめぐって、日本でも様々な言説が飛び交っている。とりわけ防衛省関係の実務家が発する言説は、NHKをはじめ様々なディアで花形扱いの観を呈し、かれらの発する日米同盟堅持と日本の防衛力増強というメッセージが、いまや議論の基本的な前提のようになってしまっている。そういう風潮のなかで、小泉悠は比較的無色な立場をとろうとしているように見える。だが、今回彼が、雑誌「世界」の最新号(2023年10月号)に寄せた小文を読むと、彼もまた基本的には、防衛省の実務家と同じような立場に立っていることを、みずから認めているようである。だから防衛省的な見方はいまや、日本の安全保障論の標準になっていると受け取れる。

「いちごの皿(Assiette de fraises)」と題されたこの絵も、ボナール壮年期の静物画を代表する作品の一つ。皿の上に無造作に盛られたいちごの塊をモチーフにしている。構図が単純なだけに、色彩への配慮が行き届いている。

ロイ・アンダーソンは、不条理な雰囲気の映画を得意としているようで、2007年の作品「愛おしき隣人」も不条理たっぷりといったものだ。これは人間同士のコミュニケーションの不在をテーマにしたもののようである。だから「愛おしき隣人」とは、コミュニケーションを超えた他人という意味になるようだ。

正法眼蔵第十五は「光明」の巻。光明とは仏の智慧を光の明るさにたとえたもの。したがってこの巻の主題は、仏の智慧を説くことにある。ここで道元が説くところの仏の智慧とは、中国的な仏教の智慧であり、その中でも禅の教えが含むところの智慧である。そんなわけでこの巻は、仏教が中国に始めて伝来したことへの言及から始まり、達磨西来を契機にその智慧が一段と深化したことを強調する。「これ仏祖光明の親曾なり。それよりさきは仏祖光明を見聞せることなかりき、いはんや自己の光明を知れるあらんや」というほど、達磨の意義を称賛するのである。

デリダの形而上学批判におけるキー概念となるのは「現前性」である。この現前性という概念をデリダは、かれの哲学的営みの出発点となったフッサール研究から思いついた。フッサールの現象学は、意識の与件としての現象に定位したもので、現象こそがあらゆる人間的経験の根源をなすと考えた。その経験の根源としての現象そのものをフッサールは現前性という概念で説明した。現前性というのは、すべての対象が意識にとっての現前性という形で与えられていることを意味する。対象的なものとして捉えられた自己自身もまたその一つである。自己とは、自己の意識に現前する自己のことをさすのである。

「アイリスとリラ(Iris et lilas)」と題されたこの絵は、ボナールの静物画の代表作の一つ。ボナールは、1910年代の半ばごろからぼちぼち静物画を手掛けるようになった。ボナールの静物画の特徴は、強烈な色彩感である。輪郭はすべて、色彩の差異によって表現される。色彩相互は激しいコントラストを示す場合が多い。

「地下生活者の手記」は、手記の作者のみじめで情ない生き方を自虐的につづったものだ。とにかくそういうみじめで情けない話をうんざりするほど読者は聞かされるのである。そうした話のなかでも、もっともみじめで情ないのは、リーザという若い娼婦にまつわる話である。この娼婦は、人間の原罪を一身に背負った聖母のような女性として描かれており、その聖母のような女性が、この手記の作者のようなどうしようもない悪党に凌辱されるというのは、キリスト教徒にとっては、非常にショッキングなことに違いない。じっさいこの女性にまつわる話は、じつにショッキングでスキャンダラスなのである。

ロイ・アンダーソンの2000年の映画「散歩する惑星」は、かれとしては四半世紀ぶりに作った作品だ。前作が興行的に失敗し、長い間再制作に慎重だったのだが、やっとふんぎりがついて作る気になったということらしい。

「グリーンのブラウス(The green blouse)と呼ばれるこの絵は、別名を「ヴェルノンの室内」ともいう。現在保存しているニューヨークのメトロポリタン美術館がこの作品を「グリーンのブラウス」と名付けているのだが、もともとは「ヴェルノンの室内」と呼ばれていた。日本ではそのほうで呼ばれることが多い。

石井裕也の2021年の映画「アジアの天使」は、韓国を舞台とした日韓共同のロードムーヴィー。韓国在住の日本人三人と両親の墓参りに出かけた韓国人兄妹三人が、たまたま旅の列車の中で出会い、そのまま一緒に旅を続けるという内容。ロードムーヴィーの利点は、旅そのものがストーリーになることで、余計な細工をせずとも結構見せるものになる。この映画の場合には、二組の家族がそれぞれ格差社会の負け組である上に、複雑な過去を背負っており、生きるだけで精一杯ななかでも、一緒に旅をすることで、互いの感情が融和していき、新たな可能性を見つけるというような内容が付加されることで、映画としての厚みを感じさせる。

アイザック・ドイッチャーは「武装せる預言者」の中で、トロツキーをロシア十月革命の最大の立役者として描いている。これは、基本的には間違いとは言えないが、通念とはかなり違った見方である。通念では、レーニンが最大の立役者であり、革命全体をコントロールしていたということになっている。レーニンこそが革命の司令塔であり、ドイチャーはその実行部隊の一人だったというのが、通念つまり普通の見方である。ところがドイッチャーは、トロツキーの役割を重大視し、トロツキーがいなかったなら十月革命はおこらなかっただろうというような見解を、この本の中で披露しているのである。トロツキーの伝記という体裁を考慮するとしても、あまりにトロツキー贔屓に傾いた結果、歴史の真相から外れているのではないか、との疑念を抱かせるほどである。

辺野古埋め立てをめぐる裁判で、最高裁が沖縄県の上告を退け、国側の言い分を一方的に飲み込む判決を出したことで、この問題はほぼ国側の意向にそって決着する見込みとなった。政府としては言い分が通って万々歳というところだろうが、日本のためには決してそうは言えない。なぜなら最高裁は、地方自治法の規定を恣意的に解釈して、実に政治的な判断をしたからであり、その政治的な判断は、一見日本政府に忖度しているように見えて、実はアメリカ政府の意向を踏まえたものだからだ。これでは、最高裁は日本国と日本国民のために存在するのではなく、ホワイトハウス(アメリカ政府)のために存在するということになる。最高裁は日本の国権を担う機関ではなく、ホワイトハウスの出先機関として、アメリカの利益を支えるための機関だというべきである。

「田園交響楽(La Symphonie pastorale )」と題されたこの作品は、1916年から1920年にかけて制作されたボナールの大作である。もともと画商ベルネーム・ジュヌのコレクションとして、かれのアパートの壁を飾っていたという。ボナールの作品の中でも、傑作の呼び声が高い作品である。

石井裕也は、生き方の下手な人間を描くことにこだわりを持っているようで、2020年の作品「生きちゃった」もそうした生き方の下手な人間をテーマにしたものだ。この映画に出てくる人間は、だいたいが生きるのが下手な人たちである。仲野太賀演じる主人公がそうだし、かれを裏切る妻(大島優子)もそうだし、主人公の両親や兄、主人公の幼馴染の男など、みな不器用で、生き方が下手である。いまの日本社会で、生き方の下手な人間は、要領の悪いものとして扱われ、徹底的に抑圧されるようなシステムになっている。そのシステムは、格差問題とも絡むので、生き方の下手な人間は、とことん割の合わない目に合う。だからといって、それに反発する気力もない。だが、こんな人間がいるおかげで、日本社会はなんとか成り立っている、と感じさせる面もある。それほど今の日本社会は壊れてしまっている、というのが石井裕也からのメッセージのようにも受け取れる。

正法眼蔵第十四は「空華」の巻。この巻もまた、表題である「空華」という言葉の意味を道元がどうとらえていたかが理解の鍵になる。「空華」という言葉は、普通は、実在しないもののたとえとして使われる。いわば空中に見える蜃気楼のようなものを実在する花と思い込む、そういう事態をあらわした言葉というのである。それに対して道元は異議を唱え、そうした否定的な意味ではなく、肯定的な意味を付与する。その肯定的な意味での空華という言葉を、仏の教えと関連付けるのである。だからこの巻は、ほかの巻とは多少ちがって、さとりの境地についての説ではなく、仏の教えの連続性について説いたものということができる。

デリダは1967年に一挙に三冊の書物を刊行した。「エクリチュールと差異」、「声と現象」、「グラマトロジーについて」である。いずれも言語の問題を主なテーマにしている。「エクリチュールと差異」は、まさしく言語の問題をストレートに思わせる言葉を題名にしているし、そのほかの二冊も言語に関連する言葉を題名に使っている。「声と現象」はコミュニケーション言葉の担い手である声をテーマにしたものだし、「グラマトロジーについて」も言語に関連した言葉が題名に使われている。グラマトロジーとは、デリダによればエクリチュールについての学問という意味であり、そのエクリチュールは、話し言葉との対立における書き言葉をとりあえず意味している。

「シエスタ」とは、昼食後の昼寝のことだが、この絵では夕べの転寝を意味しているようである。題名に「シエスタあるいは夕べ(La sieste ou soir)」とあるところから、そう解釈される。画面の下部の中ほどに、安楽ベッドに横になった女が描かれ、それを二人の女が見守り、また、遠方の木の陰には別の少女が見つめている。二人の女の傍らには、黒い犬も控えている。まことにのどかな眺めである。

「地下室の手記」は風変わりな人間の手記という体裁をとっている。その点では、「二重人格」と同じである。二重人格は、頭のいかれた人間の手記で、読んでいるほうといえば、とてもまともなふうには受け取れなかった。頭がいかれた人間の言うことなので、前後に脈絡があるわけではなく、しかも精神病院をスペインの王宮と間違えるような、支離滅裂ぶりである。それに比べればこの「地下室の手記」は、たしかに異様ではあるが、理解できないわけではない。この手記の作者のような人物は、そうざらにいるものではなかろうが、しかしそんな人間がいても別に不思議ではないと思わせられる。

先日NHKが宇治平等院関係の能楽番組を放送したうち、狂言の部分は「通円」。これは能「頼政」のパロディだと言ったが、まさにそのとおりで、頼政を通円にかえ、討ち死にを茶のたて死にに変えているほかは、舞台回しからせりふ(これは謡の形をとる)まで原作をほとんどそのまま繰り返している。だから、原作を知っていることが、この曲の味わい方の決定的な条件となる。原作を知らなければ、折角のパロディが意味をなさないからだ。

石井裕也の2014年の映画「バンクーバーの朝日」は、カナダに移住した日本人の厳しい境遇を描いた作品。舞台は第二次世界大戦(日本ではアジア・太平洋戦争と呼ぶ)前後のバンクーバー。その都市は、もともと日本からの移住者たちが中心になって建設されたものだが、その後白人たちがやってきて主人面をし、日本人を露骨に差別するようになった、とこの映画では設定されている。カナダの歴史に疎い小生には、その真偽のほどはわからないが、日本人がひどい差別に苦しんでいたことは、アメリカにおける日本人迫害の実態から類推できる。ともあれ、カナダに移住した日本人は、人種差別と経済的な搾取に苦しめられ、ギリギリの暮らしを強いられていたということになっている。そうした希望のない生活の中で、唯一日本人の励みとなったのが、「アサヒ」と名付けられた野球チームだった。その野球チームが、大男からなる白人チームと対等に戦ったばかりか、リーグ戦に優勝までして、現地の日本人の誇りともなり、また生きる希望にもなった、というようないささかセンチメンタルな雰囲気を漂わせた作品である。

最近のコメント