小生は年少のころから哲学書を読むのが好きだった。生来夢想がちなところがあって、ちょっとしたことでも、それが自分にとってどんな意味を持つのか、突き詰めて考えずにはいられなかった。しかもそういう疑問は時と所をえらばず、いきなり心に浮かぶので、小生は、あのソクラテスのように、道の真ん中で歩みをとめ、じっと考え続けるというようなことがしょっちゅうあった。そのため、学校の開始のベルに間に合わなかったこともよくあったくらいだ。その疑問というか、自分を突然襲う問いかけのようなものが、小生を哲学への親近性へ導いたのだと思う。

2023年8月アーカイブ

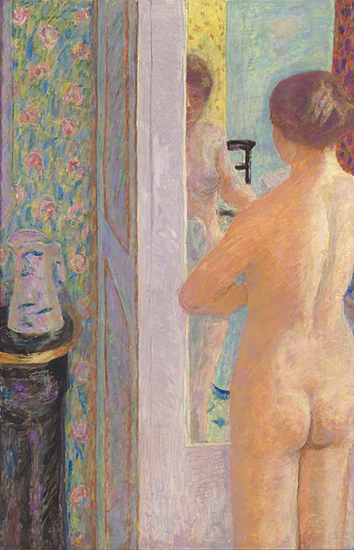

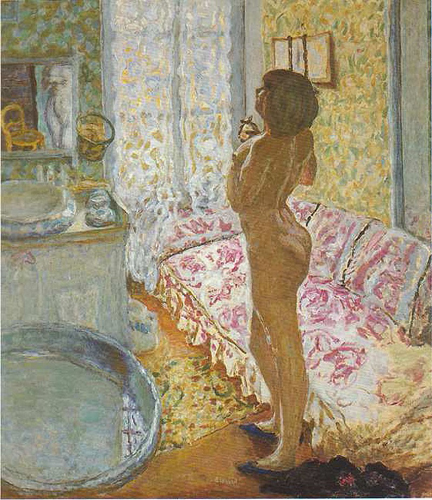

「化粧(La Toilette)」と題されたこの絵は、ボナールの裸体画の傑作というべきもの。ボナールの裸体画といえば、「逆光の裸婦」が有名だ。「逆光の裸婦」は、光を利用して、印象派風の淡い色彩感を演出していたが、この作品でも、室内の柔らかな光の効果をつかって、淡い色彩感を強調している。使われている色そのものが、明るい中間色であり、その中で、黒が効果的なアクセントとなっている。

石井裕也の2014年の映画「ぼくたちの家族」は、家族の絆をテーマにした作品だが、ちょっと不思議な雰囲気に満ちている。というのも、すでに壊れかけている絆が、なにかのきっかけでもっと激しく壊れそうになるところを、家族の成員の涙ぐましい努力でその絆が回復(再構築)されるという内容で、現実としては、なかなかむつかしいケースを描いているからだ。

アイザック・ドイッチャーのトロツキー伝は「トロツキー三部作」と呼ばれ、非常に膨大なものである。三部作の題名は、第一部が「武装せる預言者」、第二部が「武器なき預言者」、第三部が「追放された預言者」とあり、全体としてトロツキーの誕生から死までの全人生をカバーしている。史上、一人の人間を対象にしたこれほど包括的で徹底的な研究は他に例がないといってよい。

NHKが宇治平等院ゆかりの能楽として、能「頼政」と狂言「通円」を放映したのを見た。この二曲は、歌で言えば本歌と本歌取りの関係にあり、狂言のほうは能の完全なパロディになっている。その狂言のことは別に触れるとして、ここでは能「頼政」について、小生の所見を述べる。

ボナールは1912年に、セーヌ川の下流にあるヴェルノンに家を買い、それを「マ・ルーロット」と名付けた。ルーロットとは、フランス語で「トレーラーハウス」という意味である。ただ寝るだけの粗末な家と謙遜しているのだろう。「田舎の食堂(La Salle à manger à la campagne)」と題されたこの絵は、そのルーロットを描いた作品。

ダルデンヌ兄弟の2019年の映画「その手に触れるまで(Le Jeune Ahmed)」は、ベルギーのイスラム・コミュニティを描いた作品。一人のまだ幼い少年の信仰心がテーマだ。その信仰心は、かれらの外部であるベルギー社会と摩擦を起こすとともに、かれら自身のコミュニティの内部でも、世俗的傾向の強いグループと原理主義的なグループとの対立を引き起こす。この映画はそうした対立に直面した少年が、宗教的な熱情に駆られて人身犯罪を引き起こし、その結果少年刑務所に収用されるさまを描く。その描き方は、基本的には価値中立的といえるが、非イスラム社会にとっては、宗教的な行き過ぎともとられかねないところがあり、差別感情を引き起こす可能性がないとはいえない。

「正法眼蔵」第十三は「海印三昧」の巻。この巻を正しく理解するには「海印三昧」という言葉の意味がきちんとわかっていなければならない。そこで岩波仏教辞典であたると次のような説明がある。「大海がすべての生き物の姿を映し出すように、一切の法を明らかに映し出すことのできるような智慧を得る三昧」。つまり宇宙についての究極的な智慧を得た状態ということになろう。そういう智慧を得た状態は、さとりの状態といえるので、「海印三昧」とはさとりの境地の別名と言えよう。

日本が福島汚染水を海洋放出したことへの反応として、中国が日本の水産物の全面禁輸に踏み切ったことで、大変な騒ぎになっている。水産物を所管する農水大臣などは、中国がそこまでやるとは予想していなかったなどと馬鹿なことをいうありさまだ。本気でそう思っているなら、本物の馬鹿者というほかはない。岸田首相までが中国は科学的に振る舞えなどとわけのわからないことを言う始末だ。岸田首相がどんなに中国に批判めいたことを言っても、中国にとっては馬耳東風だろう。まして日本のメディアが、馬鹿の一つ覚えのように、中国は冷静に振る舞えと叫んでも、何を言っているのかと馬鹿にするばかりだろう。

「声と現象」は、デリダの哲学的出発を画す業績であるから、かれの思想の骨格となる概念がひとそろい提示されている。かれの思想が哲学史にとって持つ意味は、西洋の形而上学の伝統を解体し、新たな思想的な可能性を探ることであったわけだが、その仕事にとって重要な役割を果たす概念が、ここで一応出そろった形で提示されているわけである。そうした重要な概念はいくつかあるが、ここでは「差延」について考察したい。

グラースは、南仏カンヌの北方にある小さな町である。ボナールは、1909年以降毎年のように南仏の地中海沿岸地方に出かけ、強烈な光を楽しんでいた。「グラースのテラス(La Terrasse à Grasse)」と題されたこの絵は、グラースにおける滞在先の家のテラスからの眺めをモチーフにしたもの。

小説「虐げられた人々」は、犬を連れた老人の野垂れ死の場面から始まり、その老人の孫娘ネリーの死で終わる。しかもネリーと老人をめぐっては、それ自体にドラマ性が潜んでいるので、かれらの存在がこの小説の枠組をなしているともいえる。だが、小説のメーンプロットは、あくまでもワルコフスキーとイフメーネフの対立であり、その延長としてのアリョーシャとナターシャの愛の破綻であって、ネリーをめぐる物語はあくまでもサブプロットの位置づけである。そのメリーはしかし、語り手とは特別の関係にもあるので、その存在感は、メーンプロットの人物たちに劣らない。

岸田政権は、イギリス及びイタリアと共同開発する予定の戦闘機を、外国に輸出する方針を決めたそうだ。それとあわせ、殺傷能力のある武器を外国に輸出することも考えているようだ。もしそれが実現すれば、日本は従来の平和主義の政策を捨てて、欧米並みの軍事産業国家になることであろう。

ダルデンヌ兄弟の2016年の映画「午後8時の訪問者(La Fille inconnue)」は、若い女性医師の医師としての職業的な責任感とか倫理的な感情を丁寧に描いた作品。この女性医師は、ベルギーの中規模都市(リエージュ)の診療所(日本でいう開業医)で働き、比較的貧しい人々を相手にしているために、社会的な問題に直面することが多い。そんななかで、自分のところに助けを求めにきたらしい黒人の少女が死ぬ事件が起きる。警察の調査で他殺の可能性が高い。もし自分があのとき、彼女の求めに応えていたなら、死なさずに済んだかもしれないと感じた女性医師は、強い責任を感じる。そこで、せめて彼女の身元だけでも調べようとして、探偵まがいにあちこち首をつっこんでいるうちに、意外なことが明らかになる、というような内容である。

「ヴェプレ醸造所内から見たクリシー広場(La place de Clichy vue de l'intérieur de la brasserie Wepler)」と題されたこの絵のモチーフは、ずばりタイトルどおり。ヴェプレ醸造所というのは、クリシー広場に面した酒場のことらしい。その酒場の内部から、クリシー広場を一望したというのが、この絵のモチーフである。

ダルデンヌ兄弟の2014年の映画「サンドラの週末(Deux jours, une nuit)」は、ベルギーにおける零細企業の労働争議のようなものをテーマにした作品。病気を理由に解雇されそうになった女性が、雇用の確保を求めて戦う姿を描いている。その戦いぶりが、自分と家族の生活をかけたぎりぎりの立場から迫られているというのが、この映画がもっとも考えさせる点だ。この映画の中の主人公の女性や、彼女とかかわりを持つ人々の、ぎりぎりの生活条件は、もはや、日本を含めた先進資本主義国に共通する問題となっている。だから、この映画を見た人は、他人事には見えなかっただろう。

ユダヤ人によるイスラエル国家の建設について、アイザック・ドイッチャーは両義的な感情を抱いていた。一方では、ホロコーストによって痛めつけられたユダヤ人が、民族としての安全の保障をイスラエル国家の中に求めるのは止めがたいことだとしつつ、他方では、そのためにユダヤ人がパレスチナ人を迫害することは許されないと考えたわけである。また、ドイッチャーはそもそも民族国家という考えには否定的であり、世界はゆくゆく民族の対立を乗り越えて、人類が一つにまとまるべきだと夢想していた。そんなかれにとって、ユダヤ人がイスラエル国家を建設し、それにしがみつくのは時代錯誤だと考えたのである。とはいえドイッチャーは、ユダヤ人によるイスラエル国家の建設を既成事実として前提したうえで、それの持つ様々な問題について冷静な分析に努めている。「非ユダヤ的ユダヤ人」の後半は、イスラエル国家について、色々な角度から論じた文章からなる。

岸田政権が、福島の汚染水を24日から海洋放出するよう決定したそうだ。21日に行った漁業関係者との面談で、一定の理解が得られたからというのがその理由だ。日本政府はこれまで、「関係者の理解なしにいかなる処分も行わない」と約束してきたので、なんとかして関係者つまり漁業団体の理解を得たいと願ってきたわけだが、21日の面談では、漁業関係者は「反対変わらぬ」と明言しているので、さすがの岸田首相も、十分な理解を得たとは言えなかった。それでも、一定の理解を得たとして、今回の決定に踏み切ったわけだ。漁業関係者としては、なかなか納得できないところだろうが、しかしお上の意向には逆らえず、また、漁業補償を含めた対策の予算措置をちゃんとやってもらいたいと言ったようだから、なんでも反対ということではないらしい。いかにも日本的な決着の付け方である。

「赤い市松模様のテーブルクロス(La nappe à carreaux rouges)」と題されたこの絵は、副題に「犬と一緒の朝食」とあるように、赤い市松模様のテーブルクロスと犬がモチーフ。赤い市松模様を、ボナールは非常に気に入っていて、その模様のテーブルクロスを何度も描いたばかりか、モデルの衣装にも採用している。ボナールの市松模様好みには、かれの日本趣味が反映しているのだろうと思われる。

ダルデンヌ兄弟の2003年の映画「息子のまなざし(Le Fils)」は、基本的には人間の個人の感情をテーマとしたものだが、それに社会的な問題をもからませている。いかにもダルデンヌ兄弟らしいテーマ設定といえよう。その人間の個人感情とは、自分の愛する息子を殺した人間を許すことができるかという葛藤の問題であり、それにからんだ社会的な問題とは、殺した相手が、当時十一歳の少年で、カーラジオを欲しさに盗みの行為を働いた際に、はずみで小さな子供を殺したというものだ。十一歳の少年が、盗みをするということ自体が、社会が壊れていることの表徴のようなものであり、しかもまともな判断力を持つとはいえない少年に、それを徹底的に償わせるのが、果たして正義にかなっているのか、というような問題意識を感じさせる作品である。

「坐禅箴」の巻の後半は、宏智禅師正覚の「坐禅箴」の紹介とそれへの道元の注釈、及び道元自身の「坐禅箴」の提示からなる。宏智禅師は、曹洞宗の法統に属し、道元より四世代前の人。道元の師匠如浄が唯一「古仏」と呼んで尊敬していた禅者である。その宏智の残した「坐禅箴」を道元は、多くの座禅に関する書物がことごとくつまらぬものばかりなのに、ひとつだけはなはだ優れたものとして推奨する。この「坐禅箴」だけが、「仏祖なり、坐禅箴なり、道得是なり。ひとり法界の表裏に光明なり、古今の仏祖に仏祖なり。前仏後仏この箴に箴せられもてゆき、今祖古祖この箴より現成するなり」というのである。

山口県の上関町が、使用済み核燃料の中間処理施設の建設に事実上同意した。いまのところ、施設建設に向けた調査を受け入れたということらしいが、建設を前提としない調査などありえないので、事実上建設を受け入れたといってよい。なぜそんな決断をしたのか。町長はじめ推進派は、町の持続可能な存続のためには、ほかに選択肢はなかったといっているが、果たしてそうか、という疑問はある。だが、何といっても町の当事者が自主的に判断したことなので、第三者があれこれ言うことはないかもしれない。

デリダが「声と現象」を刊行したのは1967年のことで、「エクリチュールと差異」及び「グラマトロジーについて」と同年のことである。この三つの本に共通するテーマは記号の問題である。「エクリチュール」は「書字」としての記号であり、「グラマトロジー」は「所記」としての記号であり、「声」は音声としての記号である。デリダが記号に強い関心を持ったのは、記号を通じて、フッサールの現象学とソシュールの構造主義言語学との間に橋渡しをしたいと考えたからだ。デリダはフッサールの研究から出発したのだったが、それを単に現象学の視点だけから論じていては、サルトルやメルロ=ポンティを超えることはできない。かれらを超えるためには、かれらに対しての批判の武器となっていた構造主義的な概念を使う必要がある。そこでデリダは、フッサールの現象学を、記号論的なタームを用いながら再構築しようとしたのである。

「オウムを手にした女(La Femme au perroquet condense des visions du Maghreb et de la Côte d'Azur)」と題されたこの絵は、「マグレブとコート・ダジュールのヴィジョンを凝縮する」とあるように、地中海の雰囲気を表現したものなのだろう。オウムを手にした女は、エキゾチックな雰囲気を感じさせるから、北アフリカを想起させるし、背後の青い海は、コート・ダジュールをイメージさせるというつもりか。

小説「虐げられた人々」には、虐げられる立場の人と虐げる立場の人が出てくる。虐げる立場の人の振舞いが非人道的であればあるほど、虐待は凶悪化し、虐げられる人々の苦悩も深くなる。だから、虐待をテーマに小説を書こうとしたら、虐待する側の人間を、思い切り悪人として描写せねばならない。この小説で、その悪人を代表するのは(というより唯一の悪人は)、ワルコフスキー公爵である。たしかにワルコフスキー公爵は、悪を悪として楽しんでいるふうがあり、かなりな悪人には違いない。ところがその悪党ぶりが、どうも中途半端なのである。かれはイフメーネフ一家や、ネリーの死んだ母親をひどい目にあわせはしたが、それはケチくさい打算によるものであって、悪事としてはスケールが矮小なのである。だからかれは、悪人とはいっても中途半端な悪人、世にいうところの小悪党にすぎない。

塚本晋也の2007年の映画「悪夢探偵」は、あいかわらず塚本らしい人を食った映画である。人の心の中に入る能力を持った男が、次々と人の心を操作して自殺をさせる。しかも自分の体を刃物で切り刻み、血みどろになって息絶えるといった陰惨な死に方だ。もう一人、人の夢の中に入る能力を持った男がいて、その男が別の人物の夢の中で、その人物の心に忍び込んできた例の男と対決する、というような内容だ。人の夢の中に入る男を松田龍平(優作の息子)が演じ、人の心の中に入る男を塚本自身が演じている。塚本の悪趣味を思わせる。

例年通り佐倉にある菩提寺にお盆の墓参りをした際、参道の一角に、樹幹が空洞になった木を見つけた。近寄ってみると、根本近くから三つに分かれた幹のすべてに、大きな空洞ができている。樹木全体はそんなに大きくはないので、古木といえるほどの樹齢ではないと思うのだが、すでにこんなに空洞化が進んでしまっては、この先あまり長くはもたないのではないかと心配される。

「逆光の裸婦(Nu à contre-jour)」と題されたこの絵は、ボナールの作品のうち、おそらく最も有名なもの。それにしては、皮肉なことに、ボナールの持ち味である色彩の過剰ではなく、印象派風の光がこの絵の肝である。ボナールを印象派のメンバーに含める見方は、この絵の迫力によるものだろう。

塚本晋也の2004年の映画「ヴィタール」は、あいかわらず塚本らしさがにじみ出た荒唐無稽な作品である。塚本といえば、鉄のスクラップでできた男がわけのわからぬ活躍ぶりを見せるというのが定番だったが、この「ヴィタール」に出てくる男は記憶を失い、潜在意識だけで動いているような、これもまた不思議な男で、その男が医学生となって人体解剖をするのである。そんなわけだから、この映画は「人体解剖」がテーマだといってよい。ところが、その男が解剖するのは、かつて自分の恋人だった女というのがみそである。そのかつての恋人に、男を新たに好きになった女が激しく嫉妬する。彼女も医学生なので、男と一緒に解剖の現場にいるのだが、自分の解剖している女を、男が自分よりも愛していることに、激しく嫉妬するのである。

ユダヤ人の歴史には、ユダヤ教をめぐる異端の伝統があって、その伝統の中からスピノザ、ハイネ、マルクスといった偉大な思想家が現れたとドイッチャーはいう。かれらは、ユダヤ人でありながら、ユダヤ人の民族的なアイデンティティを超えて、真の国際人になろうとした。それをドイッチャーは「非ユダヤ的ユダヤ人」と呼び、自分自身をその伝統につなげようとするのである。ドイッチャーは、かれの同時代人であるローザ・ルクセンブルグやレオン・トロツキーもそうした非ユダヤ人的ユダヤ人に含めている。フロイトについてもそうである。

今年のお盆は、小生の両親が亡くなって二十五年目にあたる。小生の父親が亡くなったのは平成九年(1997)十月のことで、母親はその四か月後の平成十年(1998)年二月に亡くなった。母親は夫(小生の父親)を深く愛していたので、夫を失っては、一人で生きる気力を失ったのだと思う。両親が相次いで亡くなってから最初のお盆が、平成十年の夏のことだったから、それから数えて今年が二十五回目のお盆にあたるわけである。

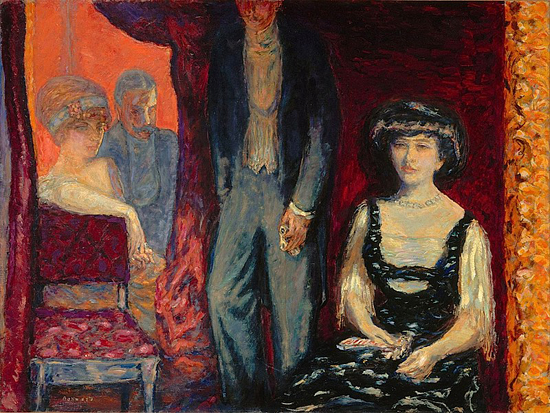

「桟敷席(La Loge)」と題されたこの作品は、画商アレクサンドル・ベルネームの依頼を受けて制作したもの。ベルネームは、ボナールに家族の肖像画を複数依頼したのだったが、これはそのうちの一点。ベルネームの妻と二人の息子、それに従妹の女性がモデルである。

瀬々敬久の2022年の映画「ラーゲリより愛を込めて」は、敗戦後ソ連によってシベリアに抑留された日本人たちの、過酷な境遇を描いた作品。原作は辺見じゅんのノンフィクション「収用所から来た遺書」。実話に基づくという。12年間シベリアに抑留され、過酷な境遇に陥りながらも、希望を失わずに生きようとして、最後は病気に倒れシベリアの地で死んだ男の生き方が主なテーマである。その男が死ぬ前に書き残した遺書の内容を、彼と一緒に生きた男たち四人が、遺族にその内容を報告する。遺書の原物はソ連側に押収されてしまったので、かれらはそれを頭の中に気憶していたのだ。

正法眼蔵第十二は「坐禅箴」の巻。「箴」という文字は、もともと鍼灸治療に用いる竹の針という意味である。今では、針は金属でできているので、「鍼」という具合に金偏の文字だが、古代には竹を材料にしていたので、竹冠で「箴」と書いた。針で身体のツボをさすところから、ツボという意味合いも持つこととなり、ツボが転じて要諦というような意味を持つようになった。「坐禅箴」と言う場合には、座禅の要諦というような意味をあらわす。

雑誌「世界」の最新号(2023年9月号)が、「台湾有事と日米中関係」という小見出しで、最近のあやうい日中関係について言及した小文を三つ載せている。いずれも、いわゆる台湾有事は、中国の強い国家意志から考えて不可避だと前提したうえで、日本としてそれにどう対応すべきかについて、論じたものである。

「エクリチュールと差異」の第十論文「人文科学の言語表現における構造と記号とゲーム」は、主として構造の問題について論じている。デリダがいうところの構造とは、それ自身の内部にその成立の根拠を有するようなシステムのことをいう。しかもシステム全体を統べるような中心がない。ましてや、外部からそれを統制するような超越的な原理もない。構造とはだから、かなり偶然に作用される。そこには必然性の契機はほとんどなく、したがって歴史的な概念である発展という意味合いもない。すべての構造は、相互に独立を主張し、しかも優劣の関係にはない。こうした非歴史的で相対的な見方を押し出して、西洋哲学の形而上学的伝統に挑戦したのがレヴィ=ストロースだったとデリダは考えているようである。だから、構造を論じたこの論文は、デリダのレヴィ=ストロース批判という体裁をとっている。

パリのクリシー広場は、モンマルトルの西隣にある賑やかな場所である。この広場の活気あふれる眺めを気に入ったボナールは、ここをモチーフに一連の作品を手掛けた。「クリシー広場の緑の市電(Le tramway vert de Place Clichy)と題されたこの作品は、シリーズを代表する一点である。

ドストエフスキーの小説「虐げられた人々」のメーンプロットは、イフメーネフ老人一家がワルコフスキー公爵によって迫害され、ついにはウラル地方の片田舎に夜逃げすることを強いられるというものだ。彼らが公爵に迫害される理由は、公爵にとって彼らが不都合な存在になったことだ。特に娘のナターシャが公爵の息子アリョーシャと恋仲になったことが公爵には許せない。公爵は息子に金持の娘をめあわせ、その娘の財産を手に入れようとするのだが、それにはナターシャの存在が邪魔になる。そこでなにかにつけ、ナターシャを貶めるようなことをし、息子の愛に歯止めをかけようとするのだが、なかなかうまくいかない。その挙句、娘を含め、一家全体を破滅に追いやろうと考える。そういう腹黒い打算が働いて、イフメーネフ一家は没落させられるのである。

対中敵視の雰囲気が強まる風潮に乗じる形で、台湾マフィアというべき、台湾に利権を持つ連中が、中国を挑発する動きを見せている。このたびは、自民党副総裁の麻生太郎が台湾をおとずれ、台湾有事の際には、日本も一緒に戦うから台湾も戦うつもりになれ、と叱咤したそうだ。これに対して中国側は、当然のことながら、強く反発した。今の中国は、日清戦争の時代とは違うから、下関条約を再度押し付けられることには甘んじないと言って、いざという場合には、日本と戦う用意があるといった。つまり中国は、日本が台湾をとるつもりだと受け取っているわけである。

ジョン・フォードの1964年の映画「シャイアン(Cheyenne Autumn)」は、いわゆるインディアンもの西部劇の集大成といってよいような作品。フォードは、「駅馬車」など初期の作品では原住民をインディアンと呼んで、悪と決めつけ、かれらを殺すことに何ら良心の痛みを感じなかったのだったが、次第にその考えを改め、白人による原住民への虐待に疑惑の目を向けるようになる。騎兵隊三部作には、そうした批判的な視線をうかがわせるものがあったが、この「シャイアン」において、批判が原住民への同情にかわり、かれらもまた白人と同じ人間なのだとする視点が前面に出ている。インディアンを悪人としてとらえるステレオタイプは、1960年代まではまだ根強かった。そうしたステロタイプをつきくずしていく上で、フォードのこの映画も一定の役割を果たしたといえるのではないか。

アメリカがウクライナへの軍事援助の名目でクラスター弾を供与し、ウクライナ軍がそれを使って対ロシア攻撃を強めている。ウクライナとロシアは戦争状態にあるので、互いに攻撃しあうのは理にかなったことであり、また、アメリカがウクライナの事実上の同盟国として、軍事援助をすることも不自然ではない。だが問題は、クラスター弾の供与を、アメリカが合理化できるのか、またそのクラスター弾をウクライナが使用することに義はあるのかということだ。

1900年代の半ばごろから、ボナールは豊かな色彩を取り戻していく。「ポン・デ・ザール(Le Pont des Arts)」と題されたこの作品は、1905年に描かれたものだが、色彩的な豊かさを感じさせる。もっとも、寒色主体であって、暖色を主体とした初期の作品とは、かなり違った趣に見える。

ジョン・フォードの1948年の映画「アパッチ砦(Fort Apache)」は、戦後の彼の西部劇三部作の最初の作品。テーマは、カーター率いる騎兵隊が、アパッチ族との戦いに敗北して全滅した事件だ。カーターはじめ登場人物の名前は変えてあるが、実際に起きたことをモデルにしている。これは、経験不足の指導者が、アパッチの実力を軽視して無謀な作戦をたて、殲滅されたという事態を踏まえたもので、西部劇としてはめずらしく、インディアンの前に白人が屈服するというテーマである。そこに、ジョン・フォードの冷めた視線を感じさせられる。

「非ユダヤ的ユダヤ人」は、アイザック・ドイッチャーがユダヤ人問題について発表した論文及び講演草稿を、妻のタマラが夫の死後刊行したものである。彼女は序文に加えて、夫の簡単な伝記を寄せている。夫のドイッチャー自身、自伝を書こうとして果たせなかったので、彼女がかわってそれを果たしたというわけである。その夫のドイッチャーを妻の彼女は、ユダヤ人であることに徹底的にこだわったユダヤ人だったといっている。何しろポーランドのゲットーで生まれ、十三歳でラビとなり、東欧社会の野蛮なポグロムを何度も体験し、敬愛する父親をアウシュヴィッツで殺されたのであるから、ユダヤ人であることに自覚的になるのは当然のことだった。だが彼が自分を何よりもユダヤ人としてアイデンティファイしたことは、偏狭なナショナリストになることではなかった。逆にかれほど、ナショナリズムに無縁なインタナショナリストはいなかった、とタマラはいうのである。

広島で行われた被爆78年目を記念した式典で、広島市長が、先のG7で確認された「核抑止有効論」を批判して、「世界中の指導者は核抑止論は破綻していることを直視すべきだ」といったそうだ。そのうえで、核廃絶を強く訴えたという。

1890年代半ば以降のボナールは、画面が暗くなるとともに、構図も平板になる。平板な構図で暗い画面の絵というのは、迫力を感じさせない。じっさい、この時期のボナールは、ナビ派の仲間と比べても精彩がなかった。

ジョン・フォードの1935年の映画「男の敵(The Informer)」は、1920年代のアイルランド独立戦争を背景にして、仲間を売った男の末路を描いた作品。ジョン・フォードはアイルランドの出身であり、祖国に強いこだわりをもっていた。西部劇作者として出発したフォードだが、アイルランドへの思い入れが、このような作品を作らせたのであろう。

正法眼蔵第十一「座禅儀」の巻は、座禅の意義と実践上の心得について説いたものである。いまふうに言えば、「座禅の手引き」といったところか。まず、座禅の意義について、「参禅とは座禅なり」と説く。参禅とは。禅の修行のことをいうから、禅の修行は座禅することだ、という意味である。そうしたうえで、座禅の実践上の心得について、ことこまかく説明していく。

「エクリチュールと差異」の第七論文「フロイトとエクリチュールの舞台」は、デリダ自身のエクリチュール論の文脈において、フロイトを論じたものである。デリダのエクリチュール論は、ソシュールの構造言語学を踏まえている。だが大きな改変を加えてある。ソシュールはエクリチュールをパロールとの対立関係で論じ、パロール(発話)を根源的な言語活動とし、エクリチュール(書記)を従属的なものとした。エクリチュールはパロールの内容を文字の形で定着したものであって、それ自体独立したものではない、というのがソシュールの考えだった。それに対してデリダは、エクリチュールのパロールからの独立性を強調する。エクリチュールは単にパロールをそのまま書記するのではなく、それ自体の構造をもっており、その構造がかえってパロールを制約することもある、と考えたのであった。

1890年代半ば、ボナールの絵は暗い画面が多くなる。「クロッケー・パーティ(La partie de croquet)」と題されたこの作品は、1892年のものだが、早くも暗い画面への移行を感じさせる。この暗い時代というべきものは、以後十年近くもつづくことになる。

ドストエフスキーが「虐げられた人々」を雑誌「ヴレーミャ」に連載したのは1861年のことで、「死の家の記録」を発表した翌年のことである。ドストエフスキー四十歳の年のことだ。この小説は、色々な点でドストエフスキーの転機を画すものとなった。まず、大勢の人物を登場させ、それら相互の関係を立体的に描こうする姿勢が見られることだ。ドストエフスキーの初期の作品は、少数の人物に焦点を当て(「貧しき人びと」は二人の人物の往復書簡という形をとっている)、きわめて単純な物語設定だった。「死の家の記録」には大勢の人間が出てくるが、それらは互いに結びあわされることはなく、語り手の目に映ったさまが平面的に描写されているだけだった。ところがこの「虐げられた人々」は、大勢の人物を登場させて、しかもかれら相互の間に何らかの結びつきが設定されている。要するに小説の構造が立体的なのである。その立体的な小説の構造は、その後のドストエフスキーの小説世界の大きな骨組みとなっていくわけで、その意味で彼の小説の転機となったと言えるのである。

2018年の映画「焼肉ドラゴン」(鄭義信監督)は、在日コリアンのコミュニティを描いた作品。在日コリアンを描いた映画としては、「パッチギ」や「月はどっちに出ている」といった作品があったが、在日コミュニティのありさまを正面から描いたものは少なかった。北野武が在日の主人公を演じる「血と骨」(崔洋一監督)が、その少ない作品を代表するものだったが、この「焼肉ドラゴン」も、「血と骨」とよく似たところがある。在日の出身者が監督し、在日の姿を赤裸々に描いたことだ。相違点もある、「血と骨」は、在日コリアンを差別する日本社会への批判意識は感じさせないのに対して、この映画は、日本人による差別に屈して自殺する在日少年を通し、日本社会への痛烈な批判を打ち出している。

中国電力と関西電力が共同で、原発の使用済み核燃料(放射能汚染物)の中間貯蔵施設を山口県の上関町に建設する方針を打ち出し、町役場に協力を求めたということだ。町では、最終的な決定には至っていないが、頭から拒否するのではなく、場合によっては受け入れる意向をもっているそうだ。町民の総意で受け入れるということなら、第三者がどうのこうのいうことではないかもしれぬが、住民の間には意見の相違もあって、町ぐるみ受け入れ賛成ということにはならないようである。

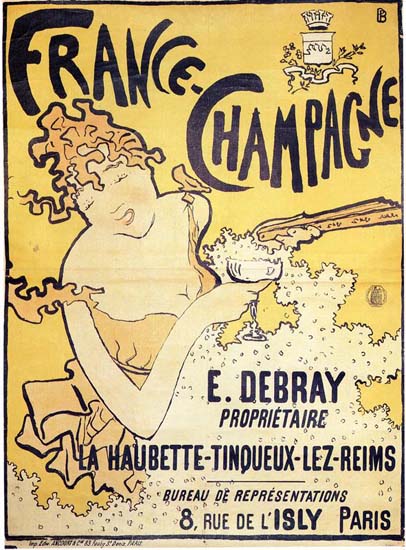

シャンペン・メーカー「フランス・シャンパーニュ」がポスター作製依頼のコンペを催し、それに応募したボナールは、このポスター「フランス・シャンパーニュ(France Champagne)を制作し、それを100フランで買い取ってもらった。その頃(1890年前後)、ボナールはほかにもグラフィック作品を手掛けている。

石井裕也の2021年の映画「茜色に焼かれる」は、格差社会現代日本を舞台に、いわゆる負け組のみじめな生き方を描いた作品。今の日本は、いったん負け組になったら、とことん負け続けることになり、徹底的にみじめな生き方をしのばねばならない、そんな痛切な痛みが伝わってくる作品である。

アイザック・ドイチャーが「ロシア革命五十年」と題した講演をしたのは1967年のこと。その年にかれは死んでいるから、いわば遺言のようなものだ。終生マルクス主義者として革命の理念に忠実だったかれに相応しく、ロシア革命の歴史的な意義について、革命五十周年という記念すべき時にあたって、自分なりの評価を下したものだ。その評価の基準は、一方ではスターリニズムを厳しく批判しながら、社会主義革命そのものの可能性を信じるというものである。かれがスターリニズムを批判するのは、それが一国社会主義の方針に基づいていたために、狭隘な条件に制約され、社会主義本来の姿とは異なってしまったという理由からである。本来の社会主義は、資本主義の高度な発展を踏まえ、国際的な規模でおこらねばならない、そう考えたわけだが、その考えをかれはとりあえずトロツキーから受け継いでおり、その点ではトロツキストとみなされ、また自分自身そのことを認めていた。

文楽の名作「妹背山婦女庭訓」の見せ場を、NHKが放送したのを見た。この作品は、明和八年(1771)竹本座で初上映された。近松半二ら五人の合作である。そのころまでに、人形浄瑠璃は歌舞伎の人気に押されて衰退ぎみだったのだが、この作品が大当たりをとったことで、人気が復活したといういきさつがある。いわば人形浄瑠璃再興の立役者といってよいものだ。原作は非常に長く、一日かけて演じられた。そこでNHKの放送では、全体の見せ場というべき場面を取り上げていた。雛鳥と久我之助が死んで結ばれる場面である。放送ではこれを、「妹山背山の段」と名付けていた。

「演習(L'exercice)」と題されたこの作品は、軍隊の演習をモチーフにしたもの。ボナールがどういった動機から、軍事演習を描く気になったか、よくわからない。小品であるし、ちょっとした気まぐれから描く気になったのだろうか。

最近のコメント